目次

秋吉台カルスト台地

草原にみえる白い岩が石灰岩

山口そして美祢の観光名所といえば秋吉台といわれるぐらい、このカルスト台地は全国区の名所です。

石灰岩の白い岩肌が露出したカルスト台地の広さは4,502ヘクタールで、東京ドーム約280個分に相当します。

今回はこの秋吉台を舞台にサイクルロードレースが行われるというので行ってきました。

秋吉台は本邦最大のカルスト台地として1955年に国定公園に、1964年に特別天然記念物に指定されています。

カルスト(Karst)地形とは石灰岩などの水に溶解しやすい岩石で構成された大地が雨水、地表水、土壌水、地下水などによって侵食(主として溶食)されてできた地形(鍾乳洞などの地下地形を含む)のことです。

秋吉台の地下には秋芳洞、大正洞、景清穴、中尾洞など、400を超える鍾乳洞があります。

カルスト台地に降った雨はこれらの洞窟地下水系をつたって国定公園の西側を流れる厚東川に流れ込みます。

カルスト台地は美祢をセメント産業の起点として発展させましたが、詳しくは以前の記事(広大な石灰石鉱山と宇部興産専用道路)を参考にしてほしいと思います。

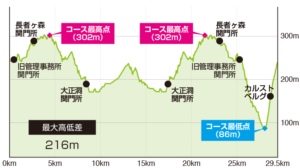

ロードレースのコースは国定公園を南北に縦断して、秋吉台の主要名所を通るルート(242号線・別名カルストロード)になっています。

秋吉台を理解するのにそのコース図(ALL YAMAGUCHI RIDE FESTA 2019)がわかりやすいのでお借りして説明します。

緑色の下の方の部分が国定公園の範囲になります。

スタート地点は秋吉台でも秋芳洞がある地点でジオパーク・センターという秋吉台の観光案内所があるところです。

写真中央がトイレと展望台、写真右にある建物が秋吉台ジオパークセンターが入っているカフェ。

そこを出発して公園を南北に縦断して長者ケ森を超えると標高でいうコース最高地点が見えてきます。

長者ヶ森(ちょうじゃがもり)とは、このカルスト台地で唯一原生林が繁殖している場所です。

名前の由来ですが、昔この地に住んでいた長者がいつしか没落し、かつての長者屋敷の跡が森になったからだそうです。

写真右にみえるのが長者ヶ森

長者ヶ森を直接訪れたい方は付近に駐車場がありますので、そこから秋吉台を散策してみるのも一案だと思います。

公園を一旦抜けると同じく鍾乳洞である大正洞が見えてきます。

サファリランドがあるリフレッシュパークに入り、そこを周回して再び国定公園の敷地内に戻って同じ道を逆にたどります。

秋吉台、秋芳洞への行き方を説明したいと思います。

秋芳洞入り口付近に観光案内所があるのですが、その付近に第1、第2駐車場がありますので、まずそこへ車を停めていただくことになります。

秋吉台・秋芳洞観光案内所。秋吉台周辺や山口市内行きのバスのチケット売り場でもある

そこから徒歩で鍾乳洞を抜けてスタート地点があるジオパークセンターまで上るか、バスの停留所がありますので、鍾乳洞にははいらずにそこからのバスに乗ってセンターまで登るかです。

ジオパークセンターへは無料のバスが運行されている。

ジオパークセンターへは停留所からすこし登ります。

ロードレースに関係なく秋吉台を見学する場合は、せっかくなので秋芳洞とセットで楽しんでほしいですね。

ところで秋吉台は国定公園なので一定の規制がありますのでご注意ください。

動植物や石の採取は禁止されていますし、ゴミなども自分で持ち帰ることになっています。

公園のなかにあるものは外に持ち出してはいけないですし、公園にもともとないものは残していってはいけないということになります。

JBCFサイクルロードシリーズ

さて今回で3回目を迎える秋吉台カルストロードレースですが、JBCFの第22戦=最終戦がこの秋吉台を舞台に行われました。

一周29.5kmを五周するので、コース全体では147.5kmの道のりになります。

ホイールメーカーのマビック車が運営するサポートカー。パンクした場合はすぐにどの選手であれ交換をサポートする。

JBCFとは全日本実業団自転車競技連盟のことで、日本最高峰のトップチームによって争われる自転車ロードレースの年間シリーズ戦「Jプロツアー」を統括している組織のことです。

日本にはツアーオブジャパン(TOJ)というもう一つの大きなロードレースがありますが、こちらはコンチネンタルチームが活躍するより上位の大会です。

Jスポーツのツールドフランスの実況開設などロードレースファンの間ではおなじみの栗村修(くりむらおさむ)さんも来られていました。

栗村さんは国内最高峰レースのツアーオブジャパンのディレクターであると同時に、このJBCFの理事でもあります。

このレースの最中も実況中継や会場でのトークなどで盛り上げていました。

欧州ドイツ語圏のロードレースでは”~ベルク”という地名がよく出てきますが、これは”Berg”がドイツ語で”山”を意味していてレース場では急激な坂を指しています。

栗村さんは周回の最後に待ち受ける平均斜度10%超(最大斜度28%)を誇る起伏の激しいコースを、カルスト台地とひっかけて”カルストベルク”と名付けています。

カルストというのも元々はドイツ語ですから、ちょうどいいネーミングですね。

最後のしんどいカルストベルクを上るとゴール地点=スタート地点が見えてきます。

ところでロードレースはマラソンとは根本的に異なる点があります。

それが風の抵抗です。

エースをサポートするサポートカーが後ろを走る。自転車に故障が生じた場合などはすぐにサポートする。

マラソンではランナーの速度はせいぜい20キロ程度ですが、ロードレースで平地だとトップレーサーなら50キロ、下り坂なら自動車並みの100キロ超のスピードがでます。

こうなるとレーサーが体で受ける空気抵抗も半端ではなくなります。

そのためチーム間で争われるレースにおいては、チーム内で最も実力のある選手=エースの空気抵抗をほかのメンバーがいかに減らしてあげられるかの勝負になります。

体力を温存させるというのは”最後に足を残す”ということでもあります。

ライバルとの最後のデットヒートにおいて実力もさることながら、それまでのレース展開においていかに余力を残しておけるかが勝負の決め所になります。

空気抵抗を減らすにはトレインと呼ばれる隊列を組んで、エースの前にチームメートが走行することで、まさに体を張ることで空気抵抗からエースを守るわけです。

このためエースを除いた大部分の選手は捨て駒となってレースを戦うことになります。

これがロードレースを理解する最大の肝です。

ロードレースはチーム競技であり、エースはその最後の刺客です。

このレースではマトリックスパワータグのオールイス・アルベルト選手と、宇都宮ブリッテェンの岡篤志選手の一騎打ちとなりましたが、足を残していたアルベルト選手が優勝しました。

そしてこの瞬間、最後までポイントを競っていた二つのチームの最終的な勝者がパワータグに決まったわけです。

今回のコースは起伏の激しい坂が断続的に続くものになっていますが、高い山を登っていくような山岳コースではないので、タイプとしては山も平地もいけるオールラウンダーかスピードがある選手が有利です。

ですがアルベルト選手は実力がひとつ抜けていましたね。

アルベルト選手は来年の東京オリンピックで、ベネズエラ代表として参戦する可能性もあるといわれているので、注目してみたいです。

ちなみにベネズエラやコロンビアの選手は、近年サイクリングレースの本場欧州でも存在感が大きくなっています。

これは南米諸国は山脈が連っていて一般的に標高が高いために、心肺機能が自然と鍛えられるからだといいます。

日本人選手も負けずに頑張ってほしいと思います。

カフェKARSTARと秋吉台ジオパークセンター

さてレースは1周40キロを周回しますので、メイン集団がスタート地点に帰ってくるまでに大体1時間弱かかります。

なのでその間に少し骨休めしようとカフェ「KARSTAR」にやってきました。

ここではコーヒーやジュースなどのドリンク類を頼むことができます。

夏ならジェラートなども楽しめますよ。

座りながら秋吉台の景色が楽しめますので、夏の暑い時期や冬の寒い時期などはここにきてゆっくりと楽しんでほしいと思います。

この施設にはもうひとつジオパークセンターも併設されています。

ジオパークとは美祢市全域を範囲とする地学的に貴重な場所を包括するエリアのことです。

ジオパークでは認定ガイドさんが待機していて、頼めばガイドをしてくれるので勉強になります。

ジオパークの目玉は今回の秋吉台や秋芳洞ですが、この他にも冠山、別府弁天池、江原ウバーレ、長登銅山跡などが散在していますので、機会があればぜひ足を延ばしてほしいと思います。

さて今回の秋吉台を縦貫するサイクリングコースは一般の方が走るにはそれなりに大変です。

それでも休み休み自分のペースで走って、秋吉台の雄大な景色とともにサイクリングを楽しんでほしいと思います。