毛利秀元が創始した支藩「長府藩」

長府毛利邸の秀元像

毛利元就や毛利輝元は知っていても、長府藩の初代藩主である毛利秀元を知っている人は歴史ファンの間でも少ないと思います。

しかし萩藩の支藩という存在を考えるときに、この秀元の存在を抜きには考えられません。

萩藩には支藩と呼ばれる藩内藩が3~4藩ありました。

それぞれ長府藩、徳山藩、岩国藩、そして清末藩です。

萩藩は37万石ですが、長府藩は6万石、岩国藩は5万石、清末藩が1万石、徳山藩が4万石でした。

長府毛利邸

そのなかでも長府藩と岩国藩は確固たる支藩として存在していました。

秀元は元就の正室の子ではなく、側室の四男穗井田元清の次男になります。

輝元にはなかなか実子が生まれず、秀元を嫡子として後釜に据えようかと考えていましたが、実子秀就が生まれたために秀元は嫡子を辞退します。

輝元はそのような存在の秀元を気遣い山口20万石を与えましたが、関ヶ原で減封されると今度は長府6万石が与えられます。

秀元自身は器量に優れ独立心旺盛な武将でした。

関ヶ原の戦いで秀元は最後まで家康との決戦を望んでいましたし、秀吉や家康からも一目置かれる存在でした。

そのため毛利輝元の家臣としてではなく、一大名として同格の立場に立ちたいとの野望を抱いていました。

その流れから秀元は長府に知行を与えられて、長府藩の創始者となるのです。

以下、毛利秀元については田中洋一氏の毛利秀元拾遺譚(しゅういたん)を参考にしました。

この本は自費出版なので、AMAZONや普通の本屋さんでは手に入りませんが、関ヶ原後の毛利家の在り方がよくわかるのでお勧めです。

そもそも”長府”という地名は「長門国府」から来ています。

秀元はこの長府の南端にある串崎城を改修して居城とします。

この城は当初は築かれた丘の地名である雄山(かつやま)の名前をとって雄山城とも、また丘の別名である串崎から串崎城ともいわれました。

しかし幕府が発令した一国一城令によって城は破却され、秀元は隣接地に長府藩の居館を置くことになります。

秀元が居城地としたこの場所は、大内氏の時代は内藤隆春が城を構えた所です。

対岸にはかつて毛利氏が北九州の覇権をかけて大友氏と激しく奪い合った門司城(現在は和布刈公園)が目と鼻の先にありました。

現在は埋め立てが進んでわかりにくいですが、そのころ当地は海に突出した小高い丘になっており、下関海峡や周防灘沿岸のほぼ全域を見渡せる立地でした。

さらに前面には軍船を接岸できる砂地が存在し、対岸からはみえない場所に軍船を隠すことも可能なため水城を築くには都合の良い場所でした。

秀元は関ヶ原が終わった直後の不安定な時期に、対岸の細川氏の小倉藩と黒田氏の福岡藩を警戒してこの地を選んだのです。

秀元は同時に大内氏時代に忌宮神社の門前町として栄えた長府を城下町として再編しなおします。

城地から壇具川(だんぐがわ)までの地区は「郭内(かくない)」と呼ばれますが、上級武士を住まわせました。現在はここに下関市立美術館や家老であった西運長(にしゆきなが)の屋敷跡があった長府庭園があります。

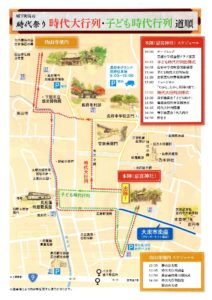

壇具川から印内川までの地区は「府町」と呼ばれ、中級武士・町人の居住区としました。この地区は忌宮神社を中心として古来より栄えた地域で、長府時代祭りもこの地区内を周遊します。

印内川から北側の地区は「外町」と呼ばれ、下級武士などが住んだようです。

このように長府の城下町は門司の対岸からみて串崎城を橋頭保として後背に上級、中級、下級と武士団が配置されていることになり、藩主を先頭に城下町を守る形になっているのは興味深いところです。

居城の立地から仕方がなかったかもしれませんが、秀元の気質が現れているのではないでしょうか。

秀元は神社仏閣の再編も行います。

後で述べる功山寺も、もともとは臨済宗の長福寺を父元清の菩提寺として「笑山寺」に改名させて復興させます。

また元清の正室妙寿院を弔う妙寿寺(現在の笑山寺)を建立しました。

加えて、城下町の北方の出入り口にあたる金屋町に浄厳寺、徳応寺、諦玄寺を、その南の中ノ町に正円寺、称念寺を設置しました。

その狙いは城下町を通る山陽道沿いに寺院を集めることで、防衛上の拠点にしようとしたと考えられます。

ところで秀元像が設置された長府毛利邸は、長府毛利家の14代当主毛利元敏(もととし)公が下関に東京から帰住した際に住家として建てた邸宅です。

明治31年に起工し、36年に完成した後、大正8年まで長府毛利家の邸宅として使用されました。

明治35年には、明治天皇が熊本で行われた陸軍の大演習を視察された際に、宿泊施設にもなりました。

一部の部屋はその当時のまま残されています。

毛利邸といえば、防府に公爵毛利家の本邸で、現在は毛利博物館になっている建物がありますが、この長府毛利邸はそこまでの規模ではありません。

しかし武家屋敷づくりの重厚な母屋と白壁に囲まれた庭園は、今の紅葉の季節や新緑の時期になると一段と映え見どころがあります。

毛利秀元由来の歴史に関する資料なども用意されています。

母屋内ではお茶のサービスなどが行われていますので、散策ついでにお立ち寄りください。

忌宮神社から出発する城下町長府時代まつり

忌宮神社については以前、数方庭祭(すほうていさい)の記事でお伝えしましたが、今回の時代祭りもこの神社から始まります。

まず地元の学校のブラスバンド部の皆さんの演奏から始まります。

ブラスバンドは豊浦小学校金管クラブの生徒さんで、祭りの間中ずっと演奏されてました。

まず子供たちの時代行列が始まります。

子供行列は長府藩の侍屋敷長屋を周って、長府商店街に戻ってきます。

先頭はリズミカルな打楽器隊です。

子供たちですが本当にうまくて相当練習しているんだなと思わせます。

さて子供たちの行列が終わると、少し時間を空けて大人の時代行列があります。

大人は吉江小路をたどって長府毛利邸の前を通り、そこから毛利秀元の菩提寺でもある功山寺を目指します。

行列は功山寺を周り、そこで一休憩します。

功山寺は大内時代は長福寺と呼ばれて庇護されていましたが、大内氏の最後の当主大内義長が自刃した場所でもあります。

大内氏終焉の場所といえば、以前記事にもした長門湯本の大寧寺ですが、こちらは大内氏直系の当主大内義隆が家臣の陶晴賢に攻められて自刃した場所です。

大内義長はその大内義隆を下克上した陶晴賢が打ち立てた傀儡の大内氏で、義長は豊後大友氏からの迎えられた当主でした。

毛利元就に敗れ、功山寺に追い詰められた義長の辞世の句は、

誘ふとて 何か恨みん 時きては 嵐のほかに 花もこそ散れ

大内氏の庇護を受けていた長福寺は毛利元就の時代になると一旦はすたれますが、秀元はこのお寺を復興させて改めて庇護します。

ところで功山寺といえば、高杉晋作が兵をあげたことで有名なお寺です。

功山寺挙兵または回天義挙ともいわれます。

功山寺の高杉晋作回天義挙像

当時長州では長州正義派と呼ばれる攘夷主導派と、長州俗論派と呼ばれる佐幕派に分かれていました。

長州正義派が八月十八日の政変ならびに禁門の変を引き起こし長州を存亡の危機に陥れたために、俗論派に主導権が移り、藩政を握るようになると、正義派は投獄や処刑されることになります。

しかし正義派には親派の諸隊があり、その中には山縣有朋が率いる奇兵隊もいましたが、それらのうち約80人が功山寺で決起して長州藩の俗論派を追い落とします。

その時に800人の諸隊員たちを前にぶった演説が以下のようなものです。

俺はいまより、萩に駆けつけ殿様に直諌申し上げる。萩へ行く途中、俗論党に惨殺されるともあえて厭わぬ。いまの場合、一里行けば一里の忠を尽くし、二里行けば二里の義をあらわす。尊皇の臣士たるものが、一日たりとも安閑としている場合ではない

討幕派が主導権を奪い返した長州藩はこの後、幕府の長州討伐軍(第2次長州征伐・四境戦争)を撃退して、維新の幕開けを果たすのです。

ちなみに一方が正義派で一方が俗論派というのはすこしフェアではないと感じる方もおられると思いますが、このネーミングは高杉がつけたためこうなっているのです。

正義派を討幕派、俗論派を恭順派もしくは佐幕派と考えてくれたらよりフェアかもしれません。

また功山寺には十二人の長府藩の歴代藩主と親族の墓があります。

長府藩は最初に述べましたように秀元が独立心旺盛なため、半分長州藩から独立したような支藩となりましたが、幕末に長州討伐軍をむけられたときに幕府方につくように翻意を進められますが、これを言下に断っています。

長府藩主毛利家墓所は功山寺、笑山寺、覚苑寺の3寺院に分かれていますが、功山寺を訪れた際には忘れずに参拝していってほしいと思います。

功山寺山門

この時代祭りの行列が通った地区は、散策するのにちょうどよい距離に歴史建造物がありますのでお勧めです。

意外な場所に小粋なレストランやカフェが散在してます。