目次

萩に集う表千家、裏千家、小堀遠州、遠州流の大茶会

今年のGWは改元にともなう10連休ということもあり、多くの観光客が萩を訪れていました。

毎年萩では、お茶の代表的な流派が集まって、市内の各名所でお茶会を披露します。

今回は、萩城址内にある花江茶亭・梨羽家茶室において遠州流が、旧厚狭毛利家萩屋敷長屋で裏千家が、旧久保田家住宅で表千家が、萩博物館で小堀遠州流がそれぞれ茶会を催しました。

一席を個別で買うと600円ですが、4カ所まとめて買うと合計2000円に割引されますのでお薦めです。

自分は三日に遠州流と小堀遠州流を、四日に裏千家と表千家の茶会に行ってきました。

武家らしい茶道に独特の美意識を加えた遠州流

萩城址内にある花江茶亭

遠州流は、小堀遠州を祖とする12代宗実を家元として、武家流の茶道に独特の美意識を加えた「綺麗さび」と呼ばれる茶風が特徴とされています。

場所が萩城址内にある花江茶亭・梨羽家茶室でしたので、武家風味の遠州流にとても似合っています。

梨羽家茶室は東郊、中江津にあった萩藩の寄組の藩士だった梨羽(なしば)家(石高三千三百石)の別邸茶室だったものです。

この茶室は別名「煤(すす)払いの茶室」と呼ばれています。

年末に城内煤払いをする際、藩主が一時この茶室で休息したことからこの名前が付きました。

茶室としては、江戸中期の花月楼形式の優れたものとして評価されています。

この梨羽茶室の室内に男物女物の着物が一対飾られていました。

その梨羽家茶室の隣にあるのが、今回お茶室として使われた花江茶亭です。

”花江”というのはかつて三の丸にあった13代藩主・毛利敬親の別邸である御殿の名前です。

この花江御殿内にあった茶室「自在庵」を、明治22年に指月公園内に移設したものが花江茶亭です。

建物は、木造入母屋造り茅葺き平屋建てになっており、本床と脇床がついた4畳半の茶室と3畳の水屋からなっています。

建物前の庭に大きな赤い和傘が立っていたのが印象的でした。

水屋で皆さんが忙しくお茶の準備をされていました。

庭の長いすに座りながら待っていますと、和菓子が運ばれてきました。

ピンク色のかわいらしいお菓子で、上品な甘さでおいしかったです。

本来お茶では懐紙を持参するものですが、いずれの茶席でも懐紙をご用意していただきました。

その後お抹茶を頂いて後にしました。

しばらく指月公園内を散策しましたが、志都岐山(しづきやま)神社前の小さな池にカモが2匹泳いでいました。

志都岐神社は明治11年に有志が山口にある豊栄・野田亮神社の遥拝所を立てたのが始まりです。

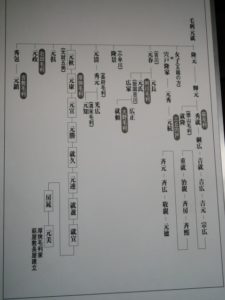

祭神は、毛利元就・隆元・輝元・敬親・元徳の五柱で、そのほかに、初代から12代までの萩藩主が祀られています。

公園内では琴と和笛の演奏会も開かれており、とても優雅なひと時でした。

萩博物館で小堀遠州流のお茶会

次にお邪魔したのが夏みかんの実がなった萩博物館内で行われた小堀遠州流のお茶会です。

小堀遠州流は武家が考案した独特の作法と所作の茶道です。

萩には江戸時代後期に伝わり、明治時代には広く愛好者に伝わったそうです。

場所は先ほどの花江亭とちがって今度はモダンな萩博物館内の一室です。

お菓子は萩名物の夏みかんを形にしたものです。

配られた会記によりますと、風炉釜は遠州好の瓢(ひさご)形の釜でした。このあたりにも武家流の風情が出ていると思います。

水指(みずさし)は仁清(にんせい)、茶器は輪島でした。

お抹茶は小山園詰めで、器は主客のご厚意で見せていただきましたが、十一代坂高麗左衛門でした。

十一代 坂高麗左衛門作の抹茶茶碗

掛け軸の文字は、「薫風自南来(くんぷうじなんらい)」とあります。

これは唐の詩人柳公権が詠んだ句で、”春ともなると南から暖かい風がやってきますね” というぐらいの意味です。

実はこの後に行った旧久保田住宅での表千家による茶会でもこの句が使われていました。

この句は茶句ではとても人気があるものなのです。

博物館東口の角にある隅矢倉内で池坊による生け花展が開催されていました。

お茶とお花の二つを同時に楽しめて満足のお茶になりました。

旧厚狭毛利家萩屋敷長屋で行われた裏千家淡交会による茶会

二日目の最初は、旧厚狭(あさ)毛利家萩屋敷長屋で行われた裏千家淡交会による茶会にお邪魔しました。

厚狭毛利家は毛利元就の5男元秋を始祖とする毛利氏の一門で、今の山陽小野田市にあたる厚狭郡厚狭に知行地を持っていたために、このように言われるようになりました。

元々の萩の屋敷は萩城大手門の南100mのところに位置し、その敷地は15,500㎡にあたる広大なものでした。

屋敷が立てられたのは十代元美のときで安政3年、現在萩に残っている武家屋敷の中で最も大きいものです。

この長屋普段は建物内には入れませんが、今日は特別にお茶会のために中に入ることのできる貴重な機会となりました。

茶人による一つ一つ優雅で流れるような所作はとても合理的に作られているといいます。

茶人と主客とのなごやかなお話や茶事の所作をみていると、お茶の勉強を始めたくなりました。

旧久保田家住宅で表千家萩千萩会による茶会

最後に訪れたのが、旧久保田家住宅で行われた表千家による茶会です。

旧久保田家は幕末から明治前期にかけての建物で、呉服商・酒造業を営んでいた久保田家が住居としていたものです。

旧御成道をはさんで対面には同じく萩市の指定有形文化財の江戸時代初期に建てられた菊屋家住宅があります。

立ちの低い菊屋家の母屋に対して、旧久保田家は屋根裏に使用人の寝間や物置を設けた「つし二階」と呼ばれるスペースがありその分だけ立ちが高く、この両者の対比がそれぞれの時代的特色を良く表しており貴重なものです。

旧御成道とは萩城下町を東西に貫く昔のメインストリートのことで、江戸時代には参勤交代の際、毛利の殿様の大名行列などがこの道を通りました。

その風景を描いた屏風がありました。

旧御成町をいく大名行列を描いた屏風

表千家は流祖を千利休とし、現在15代となる400年と続く日本を代表する伝統的な流派です。

一般的には裏千家はメリハリの利いた手前を、表千家は自然で流れるような手前を重要視するといいます。

茶道では袱紗(ふくさ)と呼ばれる茶器などを扱う際に使う布切れを用いますが、そのふくさの扱い方に流派事にそれぞれ特色があります。

素人なのでその違いが判るほどではないのですが、表千家ではふくささばきのはじめに「さあ始めますよ」という合図として”パンっ”と音を立てます。

今回はそれを初めて見ることができたので興味深かったです。

会記をみますと、茶碗は萩焼で銘は蓬莱、即中斎箱、十二代新兵衛作となっています。

お抹茶は小山園の吉祥となっています。

さて、このように二日間にわたって四つの茶会を体験させていただきました。

なかなかこのような機会というのはないと思います。

萩大茶会というのは萩の名所と幾つものお茶の流派を体験できるという意味で、とても貴重な機会になりうると思います。