目次

萩といえば夏みかん、5月は夏みかんの開花と収穫の時期

萩焼一色だった萩の街も、一息つけるとかと思えば、すぐに夏みかんの開花と収穫の時期がやってきます。

それが今年は5月11日・12日の2日間にわたって行われる「萩・夏みかんまつり」です。

場所は旧田中別邸の敷地内に作られたかんきつ公園内です。

かんきつ公園には、夏みかんだけではなく、甘夏柑(あまなつ)、八朔(はっさく)、温州みかん、長門ゆずきち、デコポン、ゆず、ポンカン、土佐ブンタンなど多種多様な柑橘類が植えられています。

およそ敷地面積5,400㎡に約400本植えられています。

萩では夏みかんのことを”代々(だいだい)”と呼びますが、これは花の開花時期と収穫時期が重なり、代々実がなるのが途切れないというところからついたものです。

そのため家の繁栄と回春を祈って、正月の飾りなどに使われています。

萩が夏みかんの街になった理由

萩循環バスまあーるバスの夏みかんのマーク

ところでなぜそもそも萩は夏みかんの街になったのでしょうか。

それには小幡高政(おばたたかまさ)という萩藩士で明治新政府で要職を務めた人物がかかわっています。

晩年の小幡高政

明治維新後、士族は禄を失い困窮していました。

小幡は官僚職を退官した後「耐久社」という組織を立ち上げ、毛利筑前守下屋敷跡の広大な敷地を利用して夏みかん畑を作り始めました。

耐久社社員は市内各地に約1万本の苗木を植え、最初は懐疑的だった貧困士族たちも苗木を分与されてそれを手伝いました。

10年後には屋敷周りだけでなく、街全体に夏みかん畑が広がったそうです。

これは当時利用されていなかった広い武家屋敷が多かったことも一因でした。

明治30年代には萩の夏みかんの生産高は市予算の8倍にも上ったのです。

夏みかんは主に大阪を中心とする関西地方で販売されましたが、夏場に食べる果物が少なかったこともあり、遠くは北海道や東北からも注文があったそうです。

現在は昔ほどの販売量はありませんが、その代わり街の大切なシンボルとして、また観光資源として夏みかんは役に立っています。

例えば山口県内のガードレールはある知事の時に夏みかん色に塗られたこともありました。

小幡高政は萩藩町奉行役を経て江戸留守居役に転じました。

このため、明木地区の萩往還まつりを紹介した記事でもふれた吉田松陰の幕府による死罪申し渡しの現場に、藩代表として立ち会っています。

慶応2年の四境戦争では藩兵を率いて芸州口(広島方面)に出撃、幕府軍を撃退しています。

毎年開かれているかんきつ公園での夏みかんまつりは、この小幡の功績を顕彰し後世に伝える意味があります。

夏みかんの白い花とかんきつ公園での収穫体験

夏みかんの花というとご存じない方も多いのではないでしょうか。

色は白色で、とても良い香りがします。

そのためか、ハチがたくさん受粉のために飛び回っていました。

ハチさんの邪魔をして怒らせて刺されないように、慎重にみかんをもぎます。

しかしこの時期のみかんは十分に熟して大きいので、結構力を入れなくてももぎることができます。

家族で夏みかんもぎり体験をしている人が多かったです。

袋一杯の夏みかんを持って帰ってましたが、あれは相当重いと思います(笑)。

郷土民謡で盛り上がる夏みかんまつりのステージ

特設ステージでは地元の社中による萩民謡の踊りが披露されていました。

そのうちの一つ「男なら」を紹介します。

男なら お槍かついで おなかまとなって ついて行きたや 下関

お国の大事と 聞くからは 女ながらも 武士の妻

まさかのときには しめだすき

神功皇后さんの 雄々しい姿が 鏡じゃないかいな

オーシャリシャリ

この民謡は長州藩が欧米列強四国(米英仏奥)と争った四国戦争の模様を歌ったものです。

萩では外国船の襲来に備えて、日本海に面した菊ヶ浜に約2キロにわたる土塁を築きました。

その時に活躍したのが、武士の妻や奥女中たちでした。

そのため土塁は女台場(おなごだいば)と呼ばれるようになりました。

この作業中に士気を高めるために唄われたのが「男なら」で、萩女の心意気を表しています。

その他、「豊年俵つみ唄」「ヨイショコショ節」「長州音頭」などが唄われていましたが、皆さん所作が大変美しく、日頃から鍛えられているなと感じました。

会場では無料の夏みかんの生絞りジュースが提供されていました。

すっぱいのと甘いのと自分で選んで召し上がれます。

無料で体験できる遊覧船による萩八景めぐり

萩城址近くに萩八景をめぐる遊覧船のツアーがあります。

大体40分ぐらいですが、萩城跡の指月橋から橋本川へと遡上して帰ってくる行程です。

天候の良い時はそのまま海へと出ます。

近くにある菊ヶ浜には、先ほど説明した「女台場(おなごだいば)」があります。

また、沖合には火山によってできた「萩六島」という平らな島々が見えます。

春の桜の季節には、橋本川を深く遡上して沿岸の桜並木を堪能できます。

ところでみかんまつりの間は、短時間でありますが特別に無料で遊覧船に田中別邸のある沿岸から乗船ができます。

なので私も体験してきましたよ☆彡。

乗船前に大人も子供も水に落ちたときのことを考えてライフジャケット着ます。

小さい子供は何が始まるのかわからなくて怖くて乗船中ずっと泣いている子もいましたね。

そもそも「萩八景」とは何でしょうか。

遊覧船のパンフレットによれば、萩八景とは貞享(じょうきょう)二年(1685)に三代藩主吉就が、お抱えの絵師、歌人、学者の三人に命じて新しく萩城下の佳景を選ばせたものです。

絵師雲谷等番、歌人安部春貞、学者山田原欽にそれぞれ八景を表した絵と歌と詩を作らせたのです。

八景は橋本川と松本川沿岸に集中しています。

遊覧船から田中別邸と萩城の指月山を望む

それでは歌人安部春貞が歌った和歌を二つ紹介しましょう。

「倉江の帰帆(きはん)」という釣り船が漁から帰ってきた様を歌ったものです。

遠島や 浪もひとつに みどりなる 雲よりいでて 帰るつり舟

もう一つはまさに今回遡上した橋本川の場所「玉江の秋月(しゅうげつ)」を歌ったものです。

江の水に 移る影さへ 白玉を みがくばかりの 秋の夜の月

萩にお越しの際は、八景の情景を思い浮かべながら、ぜひ遊覧船の利用を考えてみてください。

大人は個人で一人1200円、子供は600円で利用できます。

平安古かいまがり交流館で夏みかんの写真展

かんきつ公園を含む武家屋敷が密集する橋本川沿いに広がるエリアは平安古(ひやこ)地区と呼ばれています。

はじめに紹介したように、武家屋敷跡と夏みかん畑は切っても切れない関係にあります。

萩城下の堀内地区の武家上屋敷とともに平安古地区の下屋敷も、幕末に藩庁が山口に移ってしまったために維持できなくなりました。

夏みかん畑はその武家屋敷の広大な跡地を利用して植えられましたし、武家屋敷の長屋やそれを取り囲む土塀はみかんの果実が風で落下することを防いでくれました。

武家屋敷の地割をそのまま利用した夏みかん畑によって、昔ながらの街並みが保存されたのです。

それが萩を「土塀と夏みかん」の街にしたのです。

この地区の中心を走る道に「鍵曲(かいまがり)」と呼ばれる途中で2度屈折して見通しが悪い道路があります。

外敵の侵入を警戒する江戸時代の防衛上の仕組みとして貴重なものです。

その鍵曲の傍にある旧児玉家庭園にかいまがり交流館があります。

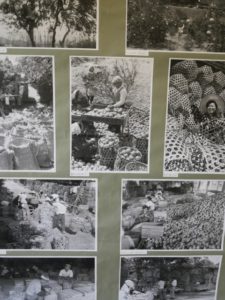

そこで萩人形展と夏みかんの写真展が開かれていました。

夏みかんを運ぶ際に竹かごにつめて運びました。

大量の夏みかんをつめる竹かごも大量に生産されたのです。

前回、明木地区の萩往還まつりを記事(古の萩往還「明木宿」を見て歩き)にしたときに竹かごを買いましたが、そういう伝統が息づいているのですね。

最後に昔の夏みかんの収穫の様子を描いた人形の写真を置いておきます。