目次

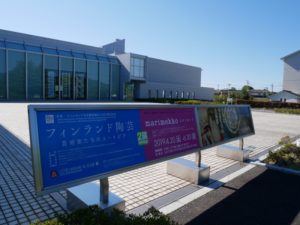

萩美術館でフィンランド陶芸展とマリメッコ展の同時開催

今日は県立萩美術館で、フィンランド陶芸の特別展で学芸員さんによるギャラリーツアーが開催されましたので行ってきました。

萩美術館は,萩市出身の実業家である浦上敏朗氏が所有の東洋陶器・浮世絵を寄贈したことを契機に、その保存展示場所として企画設計されました。

建物の設計は丹下健三です。

館内は広々として、ガラス窓が大きくて太陽光が良く入って気持ちのいい空間が広がっています。

現在、山口県立美術館と県立萩美術館は共同運営になっていますので、年会費(一般2500円)を払ってメンバーズクラブ会員になれば展覧会5回分の入館料が無料になります。

6回目以降も半額になりますので、年会費はどちらか2回通えば元が取れるようになっていてとてもお得なシステムです。

私も入りましたが、気軽に美術館を利用することができるのでお勧めです。

今回はフィンランド陶芸とともにマリメッコ展も同時開催されていたので、マリメッコ特有の大きなテクスタイルが吊って展示されてました。

常設展は収容されている陶磁器類を中心に、特別展も毎年2回は開かれています。

今年は日本フィンランドの外交関係が樹立されて100周年ということもあり、萩美術館ではフィンランド陶芸とマリメッコ展が同時開催されています。

今回はギャラリーツアーが行われたフィンランド陶芸展について紹介したいと思います。

マリメッコ展についてはこちらのマリメッコギャラリーツアーの記事を読んでほしいと思います。

ギャラリーツアーというのは、作品を展示している場所で学芸員さんの解説を聞きながら、他の方と一緒に順路に沿って作品鑑賞をするというものです。

初めての経験でしたが、やはり専門の学芸員さんの解説を聴きながらだと、作品の背景や展示の苦労などが聞けてとても勉強になりました。

また今回の特別展では館内の作品群の写真撮影もOKだったので、このブログでも作品の写真とともに簡単にですが紹介していきたいと思います。

”新しい国”フィンランドが生み出す自由な陶芸

《陶板/タイルコンポジション》ルート・ブリュック 1970年代 アラビア製陶所

フィンランドというと日本人にとってはムーミンの国でしょうか。

ノキアという携帯のメーカーも少し前までは存在感がありましたよね。

今回同時開催されているマリメッコ展のマリメッコについては、日本の女性を中心に良く知られているブランドだと思います。

フィンランド陶芸というと、一般の日本人にはあまりなじみのない世界だと思います。

フィンランドが紹介されるのは、主にプロダクト・デザインの分野に偏ってきました。

今回、フィンランド陶芸という芸術分野を日本で初めて体系的に紹介する機会が萩美術館で行われたのです。

そもそもフィンランドという国は新しい国で、ロシア帝国から独立を宣言したのは1917年、君主制を廃止してフィンランド共和国が成立したのは翌年ですから、建国ちょうど100年ということになります。

その新しい国フィンランドの陶芸については、日本は陶芸の古参ということもあり、あまり興味が払われてこなかったことも事実です。

しかし新しいがゆえに自由な発想と制約のない陶芸手法によって、斬新で豊かな表現の陶芸が育まれてきました。

日本の工芸界もフィンランド陶芸の豊かで自由な表現に影響を受けており、今回はそれを一般人にも知ってもらう良い機会となりました。

これからフィンランド陶芸について概説しますが、内容は萩美術館におけるフィンランド陶芸展の紹介と説明に準拠しています。

5つの時代区分で理解するフィンランド陶芸史

《彫像・梟》ミハエル・シルキン 1950年代アラビア製陶所

フィンランド陶芸の歴史は、以下のような5つの時代に分けることができます。

- ナショナルロマンティシズム

- 近隣諸国の影響を受けたアールデコ

- フィンランド陶芸が確立したオーガニック・モダニズム

- フィンランド陶芸の展開ピクトリアリズム

- プロダクトデザイン フィンランドと日本

それでは、一つずつ簡単に紹介していきましょう。

フィンランド陶芸勃興期のナショナルロマンティシズムの時代

《花瓶 ”カレヴァ”》1906-1914 アラビア製陶所

イギリスで勃興したアーツアンドクラフツ運動はフィンランドの工芸界にも影響を与えました。

アーツアンドクラフツ運動というのは産業革命以後の機械による粗悪な大量製品に囲まれた暮らしから、芸術と生活を一体化した手仕事によるものに囲まれた暮らしに戻ろうという運動です。

フィンランド陶芸はアールヌーボーに刺激され、折からのロシアからの独立機運が高まっていたこともあり、民族固有の手工業への回帰が図られ、その作風が民族主義的ロマンティシズムと称されます。

このとき大きな役割を果たしたのがアルフレッド・ウィリアム・フィンチという画家で陶芸家のベルギー人でした。

同じくスウェーデン人の伯爵でデザイナーだったルイ・スパーレが、フィンランドのボルヴォーで立ち上げたアイリス工房で、フィンチは才能を発揮しました。

アールヌーボーの潮流を汲んだフィンチの絵付けは、国内外で大きな反響を呼ぶものの、実用的ではなかったために一般には普及しませんでしたが、フィンランド陶芸はスウェーデンの影響を離れて独自の発展を遂げることになります。

その舞台となったのが、スウェーデンの製陶会社の子会社でヘルシンキのアラビア地区に設立されたアラビア製陶所です。

1873年創業のアラビア製陶所は初期は主にロシア向けの陶磁器を製造していましたが、海外からもひろく芸術家を招聘し、独自の作風を模索していくことになります。

1920年から30年にかけて欧州最大の製陶会社になると、32年にはクルト・エクホルムの指導の下美術部門が立ち上げられ、自由な創作が許された芸術家たちが育っていきました。

37年の万国博覧会で彼らの作品が高い評価を受けた一方、日用品への従事を軽視しているとの批判が高まり、45年にプロダクトデザイン部門が立ち上げられ、その部門長にカイ・フランクが就任します。

アラビア製陶所の美術部門は後年製陶所から分離しますが、その精神は今も受け継がれています。

近隣諸国に影響を受けたアールデコ

《彫像・若い女性と悪魔》ミハエル・シルキン 1940年代末期 アラビア製陶所

1917年にロシアからの独立を果たしたフィンランドでは建築ラッシュが始まり、そのための調度品の需要も高まるようになります。

今だスウェーデン陶芸の影響下にあったフィンランド陶芸は自らのデザイン力を向上させようと、アラビア製陶所やクピッターン製陶所では専門教育を受けた人材を積極的に登用していきます。

アラビア製陶所の美術部門では自由な創作が許容され、そこでテューラ・ルンドグレンやミハエル・シルキンなどの人材が育っていきました。

彼らの作品は国際的に評価され、フィンランドの芸術やデザインが世界的にはばたく素地を作ったのです。

フィンランド陶芸が確立したオーガニック・モダニズム

《花瓶》トイニ・ムオナ 1951年 アラビア製陶所

1930年代後半から始まったフィンランド陶芸の躍進は、アラビア製陶所の美術部門を抜きにしては語れません。

50年代、60年代には世界的な潮流を生み出していく存在になりました。

その理由はいくつかあります。

まずフィンチが整備した作陶の教育体制が確立されたことで、そこで学んだ人材が世界的な評価を受ける作品を生み出したことです。

またほかの北欧国家が量産品で勝負していたのに対して、フィンランドは民主化の遅れもあり、個々の作家群に焦点が当たりやすかったことがあります。

また政府による支援も大きかったといえます。

この時期の重要な作家はトイニ・ムオナです。

ムオナは表現としてのフィンランド陶芸を確立し、自由でのびやかな形態はオーガニック・モダニズムとも称されます。

キュッリッキ・サルメンハーラも技術的な完璧性ではなく、立体造形として可能性を追求し、高い評価を受けました。

フィンランド陶芸の展開ピクトリアリズム

《陶板 草むらの3羽》ルート・ブリュック 1953年ごろ アラビア製陶所

フィンランド陶芸家のなかには従来の陶芸の概念に収まりきらない作品を提出する人も現れました。

その代表が、ビルゲル・カイビアイネンとルート・ブリュックです。

彼らの装飾的絵画的表現(ピクトリアリズム)は、伝統的な陶芸表現とは違っていたために、フィンランド独自の作風として認識されていくのです。

とりわけ1940年前後の重苦しい雰囲気の中で、彼らのロマンティックな作品は世界中で人気となりました。

彼らアラビア製陶所の評価を決定的にしたのは、1951年に行われたミラノ・トリエンナーレです。

彼らの作品のいくつもがグランプリを受賞し、フィンランド陶芸の評価を確固たるものとしたのです。

この成功を受けて、政府はフィンランド陶芸を自国の重要な輸出品として位置づけ、国際的な展覧会への出品を後押ししていくのです。

それまではロシアの作風に影響されていたものの、他の北欧諸国と共同での海外展開のなかで、北欧色豊かなの陶芸という評価が定まっていきます。

このようにフィンランド陶芸は個々の作家群による芸術品による国際的評価が牽引していったこともあり、そのエリーティシズムが批判されることもありました。

しかし美術部門をつくったエクホルムは、日用食器類の制作にも有能なデザイナーを配置して、彼らの創作活動を守ったのでした。

プロダクトデザイン フィンランドと日本

《ライス・ポーセリン》フリードル・ホルツアー=シャルバリ 1951~1973年 アラビア製陶所

フィンランドの日用品は常に先行していたスウェーデンの影響下にありました。

スウェーデンでは早くも1845年にインダストリアル・デザイン協会が設立され、大衆への日用品供給においても高いデザイン性が求められていたのです。

フィンランドでもスウェーデンで教育を受けたエクホルムが、フィンランドに機能主義のデザインを持ち込みましたが、大衆の嗜好とは合わず一旦は挫折しています。

1945年にカイ・フランクがアラビア製陶所に加入すると、新しく自由なデザインを欲していた大衆の嗜好と重なり受け入れられました。

”キルタ”のようなシンプルで機能的ながらも温かみのあるプロダクトは、フィンランドのデザイン力の高さを示すものとして国際的に評価されたのです。

《キルタ》カイ・フランク 1953-1974 アラビア製陶所

フィンランドのプロダクトデザインは、スウェーデンの機能主義をベースにしながら、日本の美術や工芸などからも影響を受けています。

また日本も特に50年代から60年代にかけて、フィンランド陶磁器デザインの影響を受けていたのです。

さて、駆け足でフィンランド陶芸史を紹介しましたが、個人的にはフィンランドのシンプルで機能主義的なプロダクトデザインと装飾的で作家主義あふれる芸術品との対比が面白かったです。

スウェーデンの機能主義とロシアの土着的装飾性の間にあるフィンランドの陶芸文化の奥深さを知る1日になりました。

フィンランド陶芸展は6月30日まで開かれていますので、是非足をお運びください。