目次

毛利氏の参勤交代のルート萩往還の終着点「三田尻港(みたじりこう)」

大平山山頂公園から見た三田尻港

毛利氏は関ケ原の戦いで西軍の総大将だったために、敗戦後は減封されて防長二か国に閉じ込められました。

毛利は徳川家康に本拠地を萩、山口、防府(三田尻)のどれかにすると申し出ますが、家康は萩を指定します。

これは毛利を交通の要衝山陽側ではなく山陰側に閉じ込めたい意図があったわけですが、このため毛利は参勤交代で萩から江戸への途上、一度山口を南下して山陽側に出る必要があったのです。

この萩と防府を結ぶルートが「萩往還(はぎおうかん)」です。

萩城下の旧御成道を行列する毛利氏の大名行列《旧久保田家住宅在複製屏風》

萩往還については以前明木(あきらぎ)地区の記事でも取り上げましたので、そちらのほうも合わせて読むと理解が進むと思います。

そして三田尻港は萩往還の終着点でした。

毛利はこの三田尻港から船で瀬戸内海を上り、大坂にはいった後は川舟を使って淀川をつたって伏見にはいり、そこから陸路で江戸に向かったといいます。

このため三田尻港は江戸への玄関口として栄えたのです。

大平山から望む防府市街

しかし参勤交代のルートは時代の途中で海路から陸路へと変更されます。

その理由ですが、当時の舟では比較的穏やかな瀬戸内海でも遭難や日程の遅れが頻発し、期限厳守の参勤交代制度にそぐわないと判断されたためです。

また毛利氏のルート変更に決定的だったのは、瀬戸内海の途上で遭難事故が起こり多くの部下が死亡したことです。

享保10年(1725)のことですが、5代藩主毛利吉元が参府途中、御供船のうち天長丸が遭難し、死者・行方不明者が19名に及んだという事故です。

これにより三田尻港は参勤交代の出入り口としての機能はなくなりますが、依然として長州藩の交易港として栄えます。

英雲荘大観楼内に設置された毛利公の領地見分行程を映したパネル。赤い縦線が萩往還、横線が山陽道。

これは毛利氏に限らないことですが、多くの大名も途中で海路より陸路を重視しだします。

幕末に長州藩と並んで活躍した島津薩摩藩は、江戸時代前半期は出水や川内の港から九州西岸を舟でとおり、関門海峡を渡って瀬戸内海にはいって大坂に途上したといいます。

または九州東岸から行く場合は、宮崎の細島から四国の佐多岬の鼻先を通って瀬戸内海に入り大坂に途上したのです。

しかし薩摩藩も江戸後期になると薩摩街道から山陽道に入る陸上路をとるようになります。

このように多くの大名は江戸中期から海上路から陸上路に参勤ルートを変更しますが、もう一つの理由は徳川幕藩体制が固まり戦国時代の気風が薄れて大名間での警戒意識が薄まったこともあるでしょう。

例えば江戸時代前半期に長州藩が山陽道を陸路で通った場合、浅野家の広島藩、水野家阿部家の備後福山藩、池田家の岡山藩と大きな藩の領土を通ることになります。

福山藩の水野、阿部家は譜代であり、水野家が一時改易された後は幕府の直轄領にもなったことがあるように毛利家への抑えとしての役割が期待されていました。

池田家は家康の娘である督姫(とくひめ)が池田輝政に嫁ぎ、忠継・忠雄がその子であったために外様とはいえ幕府に厚遇された藩でした。

また浅野家の広島はもともとは毛利家の本拠地だったわけで、その領土を通った場合お互いの家も複雑な感情を抱いたに違いありません。

三田尻港を一望できる場所は大平山山頂公園です。

つつじで有名な公園ですが、三田尻港のみならず防府市の市街や周防灘も一望できますのでお勧めです。

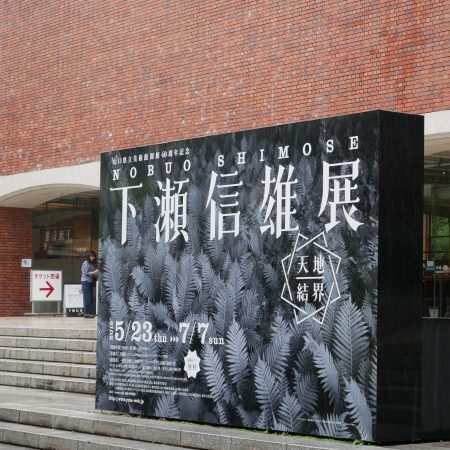

毛利公の別邸として使われた防府三田尻港の英雲荘

萩往還の関連遺跡としてまず第一に挙げられるのが三田尻港近くにある英雲荘(えいうんそう)です。

別名「三田尻御茶屋(みたじりおちゃや)」と呼ばれるこの萩藩の公館は二代藩主毛利綱広(もうりつなひろ)の時に参勤交代の際の宿舎として、また領内見分の拠点として利用されました。

また七代藩主の毛利重就(もうりしげたか)が隠居後に移り住んだことから、重就の法名にちなみ「英雲荘」と命名されました。

幕末には三条実美ら七人の公家が長州に落ち延びてきた際(七卿落ち)には、公家らは2か月ほど三田尻御茶屋に滞在して高杉晋作や敬親らと面会しています。

この英雲荘、重就の時代には大幅に拡張されて、天守閣はないものの、ほとんどお城のような規模にまでなりました。

このままの規模だと藩財政に負担がかかってしまうのと幕府ににらまれてしまうこともあり、また重就自身の遺言もあり、重就死後はすぐに建物は解体されて規模が縮小されます。

そして13代藩主敬親により大規模な改修が行われて現在の姿に近いものになります。

明治2年には解体の計画が発表されますが、地元の嘆願により辛くも解体を免れます。

そして当時毛利家当主だった毛利元昭の居住の地と定められます。

昭和14年に毛利家から防府市に建物が寄贈され、重就の法名にちなんで「英雲荘」と命名されます。

平成8年に保存修理工事が開始され、足掛け15年の工事を経て現在の姿で公開中です。

英雲荘の建物は基本時代と様式から5つの部分に分けることができます。

最も中心的な部分は大観楼棟で、現存する建物の中では最も古く、天明年間(1781~1788)の図面に建物が記されています。

2階の南側からの眺望がすばらしいために「大観楼」と呼ばれるようになりました。

最も公的で中心的な部分であり、三条実美ら七卿もここに滞在しました。

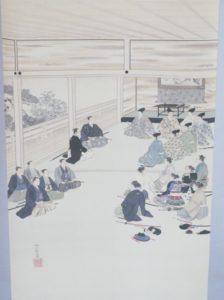

大観楼2階にある敬親公と七卿の対面の様子を描いた絵(複製)

屋根は明治初期まで檜皮葺(ヒノキかわぶき)であったという資料から、一部を皮葺に復元しています。

畳を見ますと仕切り線が目立たないように工夫されていることがわかります。

また天井をみますと木の板ではなく和紙が貼られており、とてもモダンですね。

また部屋から庭への眺めはすばらしく、実際に毛利のお殿様もご覧になられた光景です。

ふすまの引き手の金具模様はそれぞれ違っていて見ていて飽きません。

襖絵にも注目してほしいのですが、英雲荘のふすまは模様替えのたびに貼り重ねが繰り返し行われてきました。

これらの襖絵を調査して、当初のもので復元可能なものについては復元されています。

毛利家の家紋”沢瀉紋”としても名高いオモダカの模様が施されていますが、1階の2種類と後で述べる2階の1種類の3種類があります。

オモダカ紋様本金押し

立桶オモダカ紋様

オモダカが毛利の家紋になったのは、葉の形状が矢の鏃(やじり)の形に似ていることから「勝軍草(かちいくさぐさ)」の別名もあり縁起が良いこと、元就のときに沢瀉に同じく勝虫である蜻蛉(とんぼ)が止まったのを見て戦に勝ったことなどからつけ始めたといわれます。

それでは2階にあがってみましょう。

2階の階段を上った扉は面白いつくりになっています。

三条実美による「大観楼」の書が飾られています。

ふすまを閉じると、金銀で色付けされた家紋を楽しめます。

向オモダカ紋様

2階から北側の風景を見た様子です。

大観楼前のお庭もすばらしいです。

庭の水は現在は抜かれていますが、江戸時代には佐波川の地下水が還流していました。

庭の石にはかつて臼(うす)として使われていたものが再利用されています。

この臼は長州藩の特産物である和紙の原料となる楮(コウゾ)と三又(ミツマタ)を挽くときに使ったものです。

長州藩には”防長三白(ぼうちょうさんぱく)”と呼ばれる長州藩が奨励した三つの特産品があります。

その三つとは米・紙・塩のことですが、これに蝋(ろう)を加えて防長四白(よんはく)と呼ぶこともあります。

最初に述べましたように、毛利藩は関ヶ原の戦いに敗れて中国120万石の太守から防長二カ国36万石に減封されたために財政は苦しく、このため藩収入となる特産品が奨励されたのです。

楮と三又は痩せた土地でも育ちやすく、水田が少なく山間部(現在の山口市徳地、周南市の鹿野や須万、岩国市の一部である山代地方など)が多い山口でも特産にできたのです。

全国の製紙の3割を長州産が占めたといいますから、その産業の重要性がわかると思います。

そして防府・三田尻は塩の産地としても有名で、その史跡がいくつか残っています。

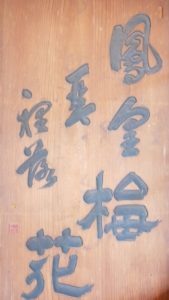

さて修復工事の際に大観楼の廊下の木扉に貼られていた紙をはがしてみると、扉に墨で書かれた書が見つかりました。

左から「関山月」「鸚(オウ)鵡(ム)杯中 酔留客」「鳳凰 梅 琴 裡落花」「松 閒(ま) 白月 照 仙 書」と篆書(てんしょ)で書かれています。

篆書は普段なかなか目にしない書体ですが、歴史的に最も古い書体で秦の時代の始皇帝が行政文字として使用したものです。

日本でもパスポートや銀行印などに使われています。

これらの書は元禄13年から天明2年(1700-1782)にかけて活躍した三井親和(みついしんな)による書です。

三井は信濃出身の書家であり武術家で、細井広沢に学んだ門下四天王の一人です。

篆書(てんしょ)で書いて流行書家となり、その書は染物にも用いられて「親和染め」と呼ばれました。

武術家として射術にも優れていたそうです。

お庭の一角に花月楼(かげつろう)と呼ばれる茶室があります。

この花月楼は以前記事にしました松陰神社の境内や萩城址内の指月公園にも存在しますが同じ様式のものです。

いずれも重就公の時に建てられたもので、よほどこの形式が好みだったのでしょう。

三田尻にちなんで女尻相撲が老松神社で開催

英雲荘と道を挟んで隣の敷地に老松神社(おいまつじんじゃ)はあります。

老松神社は652年創建の歴史ある神社です。

その名の通り、境内には樹齢2000年有余ともいわれる巨大なクスノキが生い茂っています。

幹の周囲は約9m、根廻り役16m、高さ20mを誇ります。

幹の表面にはコケ類やシダが生えていて老樹の雰囲気をいよいよ醸し出しています。

祭りのおじさんが枝の上にミミズクがいると教えてくれました。

望遠レンズをもっていなかったので大きく撮れませんでしたが、見上げると確かにミミズクがとまっています。

毎年この時期になると来るそうで、神様の使いが相撲を見に来ているのでしょうか。

7月14日の日曜日にこの神社を訪れた理由は女性による尻相撲があるからですが、あいにくの雨模様で本来は前日の土曜日開催の予定が今日にまで順延されたのです。

この日も雨だったのですが開催時間の夕方の6時前に雨が上がり、無事相撲をみることができました。

この女相撲ですが年々参加者が増えて、トーナメント表も膨大なものになっています。

大体7回勝ち抜かないと優勝できません。

相撲興行は神事ですから、まず神主さんによる儀式が取り仕切られます。

続いて去年の横綱の代理の女性による土俵入りです。

いよいよ取り組みが始まります。

女同士の熱い(厚い?)おしりの戦いが続きましたが楽しかったです。

老松神社は英雲荘のすぐ近くにありますので、三田尻港付近にお越しの際は一緒に訪れてほしい場所です。

三田尻は塩田の産地としても有名でしたが、それについてもいずれまた記事にしたいと思います。