目次

昔から『一楽・二萩・三唐津』といわれるように、萩といえば萩焼

焼物の評価には様々なものがありますが、茶道で使われる茶碗の世界では昔から、「一楽・二萩・三唐津(いちらくにはぎさんからつ)」といわれてきました。

”楽(らく)”というのは、茶道の創始者千利休が自分好みの茶碗を長次郎に作らせたことがから始まります。

長次郎がつくる茶碗は楽茶碗とよばれ、表面の着色に使われる釉薬(ゆうやく、うわぐすり)には黒と赤しかなく、黒茶碗は装飾のない禅の道にも通じる利休茶道の真髄ともいうべきものです。

このような禅と茶道を同様にとらえる考えを茶禅一味(さぜんいちみ)といいます。

また黒茶碗に抹茶をいれるとその緑の色合が際立つので都合がいいのです。

なので利休が切り開いたお茶の世界において、一番に楽が来るのは自然なことになります。

毛利家とゆかりの深い萩焼

11代 坂高麗左衛門作の抹茶茶碗

その楽の次に来るのが萩焼です。

萩焼は毛利輝元が招いた朝鮮の陶工「李勺光(りしゃっこう)」「李敬(りけい)」を祖として始まりました。

李敬は和名を坂高麗左衛門(さかこうらいざえもん)とし、ここから萩焼を代表する坂家が始まったのです。

そのためその風合いは朝鮮茶碗とよく似ています。

特に初期のころは李朝期の「高麗」とよく似ていたため高麗左衛門という名もむべなるかなといった感じでした。

しかし享保年間に大道土(だいどうつち)が発見されると、肌合いもやわらかくなり今のような萩焼の特徴が強く出てきました。

萩付近の土からでる肌色の土味と、赤松を燃料とする登り窯で醸し出される釉薬の不規則な色合があります。

12代 坂倉新兵衛作の茶碗

萩焼では釉薬が薄くかかることが多く、また土が荒く浸透性が高いため、使い続けてお茶がしみ込んでいくと器の表情が経年で変わっていくいわゆる「萩の七化け」で有名です。

秀吉が利休を庇護したように、毛利家も代々萩焼を御用窯として庇護し、長州藩の産業として育成していきました。

昔ながらの登り窯で陶器を焼く窯元もありますが、残念ながら燃料となる赤松が枯渇してしまい、今では昔の赤松の木材を用いた古家屋の解体時に資材を購入することが主な燃料源となっているのが現状です。

日常生活で陶器の使い方も変わっていく中で、萩焼も変化し続けながら次の時代に合わせて進化していく過程が感じ取られました。

毎年GWに開かれる萩焼祭りは萩焼の一大見本市

GWのこの時期、観光都市萩は萩焼を中心とする大きなイベントで盛り上がります。

この萩焼祭りのほかには記事にもしました萩大茶会や、萩美術館で開催中のフィンランド陶芸の展示などです。

まさにGWは萩の街全体で萩焼の展示場とかす時期なのです。

今回29回目を迎える萩焼まつりでは、窯元を中心に46ものお店が出店していました。

正直46もの窯元やお店を直接廻ろうとすれば大変というか不可能ですが、萩焼まつりでは市民体育館に来ればそれらすべてを効率的に廻ることができるのです。

今年は令和元年ということもあり、改元にちなんだ催しがされていました。

「特別な日の器~祝 令和~」と題して、逸品展の企画展示がされて、それぞれの窯元から令和を記念する器が提供されていました。

凛とした女性的な装いの桃李

今回色々お話を伺うことができたのは陶雅苑(とうがえん)の御主人でした。

ご主人がおすすめしてくれたのは桃李(とうり)です。

桃李というと若い方だと若手俳優の名前を思い浮かべるかもしれませんが(笑)、桃李の器も負けず劣らずイケメンです。

色はすこしピンクがかったような肌色で、器は薄く、素朴でありながら基本に忠実で、凛とした趣があります。

その意味では女性的な作風だと思います。

桃李窯を創始した吉野桃李氏は12代坂高麗左衛門に師事した後独立し、長登(ながのぼり)銅山跡近くに登り窯を新たに作って創作にいそしんでいます。

桃李の”李”はもちろん李敬の李から与えられたものです。

同時期に開催されている萩大茶会の場でも桃李は良く使われていました。それほど人気なのです。

白釉薬で有名な休雪

ご主人のもう一つのおすすめは休雪(きゅうせつ)です。

休雪とは三輪休雪(みわきゅうせつ)の名跡のことで、三輪窯を代々襲名して今は12代になります。

三輪家は初めに述べた坂家と並んで毛利家萩藩の御用窯を務めてきた萩焼を代表する家です。

休雪の作風は、休雪白(きゅうせつじろ)といわれる白い釉薬の表装です。

萩焼のもう一つの大きな特徴は貫入(かんにゅう)にあります。

貫入とは、土と釉薬の火を当てたときの収縮率の違いから表面に細かいヒビのような模様が入ることです。

上の画像の休雪(風)でも白の釉薬が縮んで厚い釉薬の塊ができていることがわかると思います。

私などはこの模様をみてついお菓子の「雪の宿」を思い浮かべてしまいます(笑)。

萩焼まつりは萩焼がリーズナブルに購入できる機会

萩焼まつりでは伝統的な古陶からモダンな現代陶まで、萩焼の時代の変遷を一望できます。

最近は若い世代を意識したカトラリーを中心とした比較的リーズナブルで普段使いには使い勝手の良い商品がたくさん出ています。

それよりも少しお高めの商品でも、ある程度現場の厚意でサービスしてくれます。

なので好みの作家の陶器の購入を考えている人はこの機会に会場を訪れてほしいと思います。

さて陶芸の素人である私も、会場でいくつかの商品を購入させていただきました。

岡田裕作のコーヒーカップ

たとえばこちらの岡田裕(ゆたか)氏作のコーヒーカップのセットです。

私はコーヒー好きでよく飲むのですが、このカップは少し小ぶりで持ちやすく、上品なところに惹かれました。

実際にコーヒーを入れると、白のカップに黒のコーヒーが良く映えてよりおいしく感じられます。

岡田さんはシルクロードをテーマにした作品などをつくっていて、このようなカップをつくられるのは珍しいそうです。

表面に細やかな削り模様が入っていて、それがつかんだ時の持ちやすさにもつながっています。

鳥雲窯の納冨晋作のぐい呑み

もうひとつはぐい呑みです。

この青萩のぐい呑みは、鳥雲窯の納冨晋(なおとみすすむ)氏の作品です。

青い炎が沸き立つような模様がすばらしく、手に持つと心地の良い重さが感じられてしっくりとなじみ、とても飲みやすいぐい呑みだと思います。

器の特徴をみるのに高台(こうだい)という茶碗をひっくり返したときに見える輪っか状の台の部分があります。

萩焼は部分的に切り取った「切り高台」と呼ばれる高台にも特徴がある(必ずしも萩焼だけではありませんが)とされます。

その高台が太くて大きいため存在感があり、どっしりとしているところも個人的なお気に入りです。

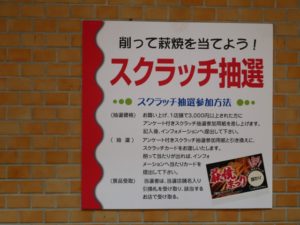

うれしい特典、スクラッチ抽選で萩焼が当たる!

さて今回うれしい驚きは、スクラッチ抽選で萩焼があたったことです。

私は大体こういうのは当たらないので期待していなかったのですが、日頃の行い・・・ゴホン、お蔭様で当選させていただきました。

結果、ギャラリーJIBITAさんのお皿を2枚頂きました。

JIBITAさんにいただいた青の小皿は、真円状で青の模様で吸い込まれそうな色合をしています。

JIBITAさんは比較的最近お店を開いた萩港付近にある新興のお店です。

自分は以前このお店で馬場勝文氏の人気のミルクパンを購入したことがあります。

このミルクパン、小ぶりなのですがこれでお湯を沸かすとお湯が柔らかくなる印象があって重宝しています。

会場外のカフェや出店も充実

会場の外には多くの出店がでていて、萩名産のかまぼこや夏みかん関連のフーズも買えますし、お子さん連れの方でも楽しめます。

道の駅萩往還でも買える萩かまロールで有名な忠小兵衛蒲鉾本店の蒲鉾ハンバーガーを頂きました。

また萩の日本酒といえば一〇酒造(いちまるしゅぞう)の一〇正宗、萩紀行や萩浪漫です。

建物内の一室に”トランポリン”という祭り期間限定の純喫茶カフェができていました。

名前の由来はこの部屋が普段は子供たちが遊ぶトランポリンが置かれているからです。

そのカフェでは萩の窯元がつくった器を自分のお好みで選んで珈琲を頂けるようになっています。

今回は「陶房小田」のポップで派手なカップを選んでみました。

県外からお越しの方でもコミュニティバスを使えば十分に市民体育館にたどり着けますし、近くには萩駅もありますのでご検討ください。