目次

三大瓦の一角を占める石州瓦

山口、特に日本海に面した山口北中部にくると屋根の色が赤茶色であることに目を奪われます。

はじめて山口に来たときはイタリアの街並みを思い出しました。

この赤茶色の屋根瓦は山陰地方のみならず広く日本海に面した寒冷地域や北海道に分布する瓦です。

その中でも山陰地方を中心として分布する石州瓦(島根県石見地方)は、淡路瓦(兵庫県淡路地方)、三州瓦(愛知県三河地方)と並んで日本の三大瓦の地位を占めています。

三つの瓦の特色をそれぞれ簡単に紹介しましょう。

歴史的に最も古いのは淡路瓦で、主に「いぶし瓦」と呼ばれるものを生産しています。

日本に瓦技術が入ってきたのは588年ごろといわれていますが、その10年後に淡路で使われたとみられる瓦窯跡が発見されています。

瓦に適した土が大量に埋蔵されていること、奈良や京都など寺院建築の旺盛な需要地が近くにあったことが淡路を古来の瓦の一大生産地にしました。

淡路の瓦は瓦を焼きあげる最後の工程で、密閉された状態で無酸素状態でガスを入れることによって還元反応させ、表面に炭素の銀色被膜を形成させます。

この最後の工程がいわゆる”いぶす”、つまり瓦を燻製にしてスモークすることで炭素を付着させるのでいぶし瓦と呼ばれるのです。

炭素を付着させることで銀色になります。いぶし瓦の良さはなんといっても日光に映える銀色の”サエ”です。

淡路瓦の焼成温度は約1,000度と低く、「なめ土」と呼ばれる粒の細かな粘土は可塑性が高く、収縮も少ないため精度の高い成形ができます。

また重量も軽いために家屋に負担をかけずに済みます。

次に愛知の三州瓦ですが、三州とは愛知西部の三河の別名です。

三つの瓦の中では最もスタンダードな瓦で、日本の平均的な気候風土の地域で圧倒的なシェアを誇っています。

釉薬で仕上げる美しさは陶器の歴史が長いこの地域ならではのものです。

バリエーションも豊富で施行主の要望に幅広く対応できます。

そして石州瓦ですが、焼成温度は約1,300度と高く、密度の高い瓦ができあがるために耐火、耐冷、耐塩性能に優れています。

釉薬をかけてコーティングして焼き上げるために、その釉薬特有の発色をします。

石州瓦は後でも述べますが出雲特産の来待石(きたいいし)という粘土を原料とした釉薬をかけるので赤褐色の発色をするのです。

以前、萩往還沿いの明木地区について取り上げた際にもこの石州瓦にふれましたので参考にしてください。

日本の瓦の歴史は、仏教伝来とともに奈良で寺院建てられたときから始まりました。

その次に瓦の技術革新と地方への伝播が起こったのは、信長の安土城築城による近世城郭の誕生、そして大坂の陣後の家康による一国一城令によるものでした。

信長が安土城を築城する前は防衛機能のみを有する山城しかなかったのですが、信長は防衛のみならず政治を司る政治所としての機能と権威を持つ近世城郭を備えた平城を造ったのです。

そして大坂の陣後天下の趨勢が徳川家に決まると、家康は一国一城令を発布して諸大名に対し居城以外の城のすべての破却を命じました。

その規模はすさまじく、全国で3,000あったといわれる城がわずか数日で170程度まで激減したといいます。

このため全国三百余公の大名たちはそれまでの山城を改修したり、廃棄して新たに築城したりして、屋根瓦のある城郭に造りなおすことにしたのです。

また大名たちは城とともに城下町の建設にも乗り出しました。

城下町には家臣たちが住まう武家屋敷、工商たちの町屋群、寺町などが設置され、瓦への旺盛な需要が全国的に一気に発生したのです。

大名たちは近世瓦の一大生産地で優秀な職人が集まっていた大坂、堺、播磨から我先にと瓦を発注しましたが、中には職人たちを招いて地元で瓦を造らせる大名もいました。

招かれた職人のなかにはそのまま地方に住みつく者もいて、その地で瓦の生産と職人の育成に励みました。

瓦は地元の風土と気候に合わせて改良が加えられ、その地方独自の瓦を生産するようになっていきます。

その代表的な瓦の一つが石州瓦です。

ここでは浜田城、萩城、津和野城を引き合いにして石州瓦の歴史と、町の景観が赤瓦と黒瓦にわかれた理由について考えてみたいと思います。

参考にしたのは亀谷窯業さんのコラム「石州瓦はなぜ赤いのか」と、石州瓦工業組合のHPにある「石州瓦物語」、そして江津市が平成25年度にだした「歴史的風致維持向上推進等調査」です。

萩城の屋根瓦は一時期赤かった?

西軍の大将毛利輝元が関ケ原の合戦で負けると、その責任を取らされ防長二カ国に減封されます。

そのため居城を広島から萩に移すことになりました。

輝元は萩城を築城し、以後250年余りの間、長州藩の拠点でしたたが、明治七年(1874年)前年に発布された廃城令により櫓など他の建物と共に破却され、石垣や堀(水堀)のみが現存しています。

輝元は築城する際、屋根瓦を葺くために堺、大坂、東湊から瓦を発注します。

これに関して2019年におもしろいことがありました。

テレ東のテレビ番組『緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦 お宝出た!出た!2019 2大名城プロジェクト』の放送で、萩城の御濠から貴重な瓦の数々が発見されたのです。

萩博物館に常時展示されている萩城の城瓦の数々。

毛利家の家紋「一文字」の入った天守閣の瓦や堺の名瓦工の名前の入った鬼瓦などです。

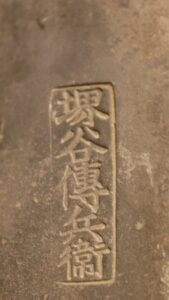

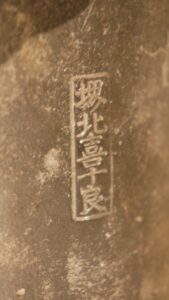

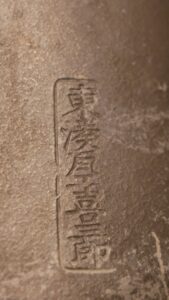

このとき「堺北喜重郎」「堺谷伝兵衛」「東湊瓦工喜三郎」の三人の署名入りの瓦が、萩城の御濠から発見されたのです。

萩城の瓦は堺瓦、大坂瓦、そして東湊瓦が発見されており、それぞれ職人の名前が刻印されています。

堺瓦は下田亦三郎・丹治利右衛門・谷伝兵衛・瓦屋鬼四郎兵衛・北喜十郎・喜多九郎兵衛等。

東湊瓦は先ほどの瓦工喜三郎等、そして大坂瓦は、植田彦左衛門・松井彦右衛門(瓦屋彦右衛門)の名前が瓦に刻印がされています。

全国には瓦町という地名が残っていますが、今でも堺や大阪には地名として残っています。

堺の瓦製造に由緒がある遺構として今残っているのは、丹治利右衛門が創業した瓦製造の会社「丹治商会」が明治後期に建てた赤レンガの社屋で、今はレストランとして利用されています。

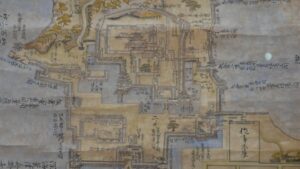

それでは萩城の屋根の色ですが、萩博物館の展示に時代の違う萩城絵図がありましたのでそれらを見てみました。

慶安五年(1652)、寛保二年から延享四年(1742-47)、そして安政二年から文久年間(1855-1864)の三つの時期のものです。

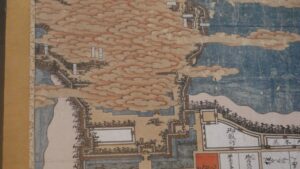

慶安五年(1652)の絵図。もっとも古い城下町絵図

寛保二年から延享四年(1742-47)の城下町絵図

安政二年から文久年間(1855-1864)頃の絵図

最も新しい安政のものは萩城周辺が雲で隠されているためよく見えませんが、一部城壁が映っています。

他のものでは慶安期と延享期のものが城の中まで詳細に明確に描かれていています。

いずれも本丸と城郭の屋根の色は青(黒)く描かれていて、赤ではないのがわかります。

したがって萩城はずっと黒瓦を使っていたといいたいところですが、萩市が平成26年度に出した萩城の史跡保存計画書によればずっと黒瓦であったわけではなかったようです。

萩城が築城されてから150年後のの明和六年(1769)に天守の大改修が行われ、天守の屋根は地元産の赤い油瓦で覆われることになりました。

なのでこの時期は萩城の少なくとも天守の屋根は赤かったのです。

ところがそれからわずか24年後の寛政五年(1793)に再び天守の屋根瓦が葺き替えられることになります。

どうもこの時の赤瓦の品質が低く天守の天井から雨漏りがして柱が腐りだしたため、再び大坂や堺から最新の軽くて丈夫な黒瓦を注文して葺き替えを行ったのです。

したがって萩城の天守はこのときのわずか四半世紀だけ赤い瓦で覆われ、それ以外の期間は黒瓦だったのです。

萩城が赤瓦で覆われた時期と絵図が描かれた時期がちょうどずれているため、萩城の屋根が赤く描かれることはなかったのです。

しかし一時期であっても萩城が赤瓦で葺かれたという事実は大事です。

すぐ後で述べますが、瓦の色は徳川家や幕府との距離を表すからです。

石州瓦誕生の地、浜田藩

石州瓦の歴史を考えるときに、その誕生時にこの地を治めていた浜田藩の歴史を振り返っておきたいと思います。

浜田藩は伊勢松坂藩より古田重治が石見国の西領で五万四千石を与えられて入封し立藩しました。

益田には益田氏の居城七尾城がありましたが、当初益田の地は浜田藩のほかに津和野藩や幕府領があり、浜田藩の知行地の西端だったために、天然の良港がある浜田に新たに城を築くことにしたのです。

これが浜田城(別名亀山城)です。

浜田城は元和元年(1615)の一国一城令以後に新築された全国でも数少ない城(他には福山城と明石城)のひとつでした。

ただし第二次長州征伐における石州口の戦いで長州藩の反撃にあい、浜田城は落城し灰燼に帰しましたので、残念ながらその遺構は石垣以外は残っていません。

重治は築城の際、瓦職人である冨島吉右衛門(甚太郎)を摂津国(大坂)から招きます。

1918年「石見家系録」(大島幾太郎著)によれば、

藤原性富島甚太郎(吉右衛門)は、元和五年、浜田亀山城築城の際、

古田侯の招きに応じ、瓦士の頭として大坂より来る。

とあります。

また浜田城築城の最中にあたる元和八年(1622)の棟札(むねふだ)が地元の浅井神社に遺されていますが、この棟札には吉右衛門宛に「御甎被仰付」(おんかわらおおせつけられ)とあり、重治が吉右衛門に瓦の発注をしたことが記されています。

浜田城資料館にある浜田城の瓦の遺構。

この冨島吉右衛門が石州瓦の始祖と一般的には目されています。

吉右衛門は浅井村に土地を与えられて以後定住することになり、藩内の瓦ぶきの元締めと瓦職人の育成を任されます。

吉右衛門は都野津層と呼ばれるこの地特有の陶器に適した粘土層の土を使って瓦を造りはじめます。

冨島家は浜田でおよそ二百年にわたって瓦を造り続けますが、二代富島喜平次のときに瓦業を廃業し、株を文化三年に長沢村の瓦師岩田源助へ、天保年間に浅井村の瓦師新所勇平などへ譲っています。

この岩田源助が1806年に釉薬をかけて赤瓦の前身とも言える錆瓦(さびがわら)を造ったと伝えられています。

石州瓦が赤色を帯びるのは、出雲は宍道で採れる来待石(きまちいし)を原料とする釉薬が高温で熱せられると赤を発色するからです。

松江藩はこの来待石を大切にしては御止石(おとめいし)として藩外に持ち出しを禁じたほどです。

地元の土を使った初期の石州瓦は土が荒いためにつやが出にくく、そのため釉薬でコーティングしたのです。

この釉薬を瓦にかけるというアイデアはどうも石見焼から来ているともいわれています。

石見焼は江津市を中心に、大田市、温泉津町、浜田市など石見地方で生産される陶器です。

粘土が焼き固められ水漏れしない「大物づくり」と呼ばれる大型の水がめやつぼが人気となり、石州瓦とともに「はんど」の名で全国に知られるようになります。

石州瓦は江津(ごうつ)の波子浦に集められて北前船によって日本海沿岸の地域に運ばれていきました。

さてそれでは浜田城の屋根の色は黒かったのか赤かったのかですが、先ほど述べたように浜田藩は城郭の格式を重んじて黒の瓦を好んだようです。

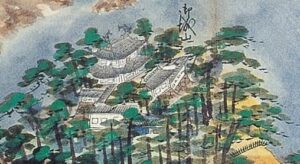

1759~1769年の石州浜田城之図の天守部分を拡大。本多家時代の浜田城下町絵図

「浜田城」歴史の散歩道 その8より抜粋。1820年代で最も新しい絵図。

浜田藩は寛政三年 (1791)、 享和元年 (1801)、 文政年間 (1818~1829)の三回にわたり、瓦葺きを禁止制限する通達を出しています(江津市教育委員会が2003年に出した矢源田窯跡についての報告書を参考)。

禁止通達の趣意は以下のようなものです。

茅・藁葺の多い中で、近来少しずつ瓦葺にする者が出てきたが、

古風を失うので、市街地以外は、これより新規の瓦葺を禁ずる。

もし瓦葺が必要ならば、子細を願い出て差図をうけるように

古風を失うとありますが、本心はどうも城郭の瓦葺と同じものが庶民の家屋に使われては藩の権威と格式を失うと考えたようです。

そのため浜田藩内では瓦葺は藩の建築物、神社仏閣、庄屋などの有力者の家屋等に限定されており、庶民の家屋に赤瓦の瓦葺が普及するのは江戸末期になるまで待たなければいけませんでした。

浜田の町を瓦の色に注意して歩くと、そのことを実感します。

下の画像は浜田藩初代藩主の古田重治と二代重恒の菩提寺宝珠院の屋根瓦ですが真っ黒ですね。

浜田藩初代藩主古田氏の菩提寺宝珠院の黒瓦。古田氏の家紋「横三引両」が見える。

しかしこのことは逆に言えば、浜田藩は赤瓦なら庶民も使ってよいと考えたということになります。

浜田藩は東隣に天領である石見銀山があり、また西隣は津和野藩を挟んで長州藩ということで幕府も重要視していました。

浜田藩は十八代続くのですが、二代で古田氏が改易されると播磨山崎藩より松平康映が五万石で入封します。

譜代松平家という立場から城郭の屋根について黒瓦であることにこだわったと思われます。

これは天領である大森銀山の代官屋敷や親藩だった松江藩の松江城をみても徳川幕府の威光を象徴する屋根瓦の色は黒だったのです。

石見銀山大森町の代官所

松江城天守閣

実際、浜田城の復元CGをみても屋根瓦は黒になっています。

浜田市教育委員会制作による浜田城復元CG。2018年にyoutubeにて公開。リンクはこちら

浜田城は石州赤瓦の本場だったのにもかかわらず最後まで黒瓦だったのです。

何度も大火に見舞われた津和野城

鎌倉時代に吉見頼行が元寇を契機として、石見の沿岸警備のために地頭として赴任してきたときから、津和野における吉見氏の治世が始まります。

以後、吉見氏十四代が300年にわたってこの地域を治めてきたのですが、居城である津和野城(別名三本松城)は当時まだ小さな山城でした。

吉見氏は最初は大内氏、ついで毛利氏について勢力を保っていたのですが、毛利が防長に移封されると一緒に萩へと移っていきました。

代わって関ヶ原で東軍側についた坂崎直盛が三万石で入城し、津和野城を山城のまま石垣を多用し天守を備えた近世城郭へと大改修しました。

しかし坂崎氏は千姫事件でわずか一代で改易となり、元和三年(1617年)に因幡国鹿野藩(鳥取県鳥取市鹿野町)から亀井政矩(まさのり)が4万3千石で入封し、以後明治維新まで十一代にわたり津和野城は亀井氏の居城となりました。

貞享三年(1686)城は落雷にあって火災が発生したため天守も焼失しましたが、以後再建されることはありませんでした。

津和野藩は明治四年(1871)に全国に先駆けて廃藩となり、津和野城は廃城となり、翌年に山上の城は解体されたので残っていません。

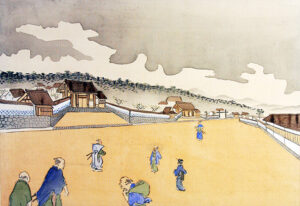

しかし近隣の津和野藩の幕末時の風景を描いた「津和野百景図」というものがあり、その中には津和野藩の居城である津和野城を描いたものがあります。

明治時代、亀井家十四代当主の亀井茲常(これつね)は、最後の藩主となった茲監(これみ)の業績を称えた文庫を作成します。

その際、茲監の側で仕えた旧津和野藩士で御数寄屋番(おすきやばん)を務めた栗本里治(くりもとさとはる)に「津和野百景図」の作画を依頼しています。

栗本は藩の絵師から狩野派の絵を学び、藩内を隈なくめぐって名所や風俗、食文化などをスケッチしていました。

栗本が依頼を受けて作画し始めたのは明治の終わりごろで、すでに津和野を離れていましたが、スケッチをもとに百枚からなるかつての津和野の情景を描いたのです。

そのためその絵は写実的で具体的です。

津和野城を描いた二枚の絵図を見てみますと、先ほど述べたように落雷により天守閣はありませんが、津和野城の屋根が赤瓦になっていることがわかると思います。

もう一枚は津和野城の本丸の北側にある出丸を描いたものですが、やはり瓦の色は赤色です。

津和野の町は江戸時代を通じて何度か大きな火災を経験しましたこともあり、防災意識は藩民ともに高かったと思われます。

したがって藩が城郭と城下に火災に強い赤瓦を使用することに躊躇はなかったと思われます。

津和野藩は幕府との距離が比較的近い藩でありましたが、浜田藩とは違いあくまでも外様藩でした。

なので萩藩と同様に瓦の色にこだわりはなかったと思われます。

特に幕末、嘉永の大火(1853年)は大きなもので、城下町全域が炎に包まれました。

それでも殿町の旧津和野藩家老多胡家表門と藩校養老館野校舎の一部(武術棟)、町家の分銅屋とささや呉服店などが現在まで残っています。

現存している旧津和野藩家老多胡家表門の写真をみると、瓦は赤瓦で、瓦の様子から当時のものだと思われます。

旧津和野藩家老多胡家表門

百景図にはこの門を含んだ殿町の様子を描いたものがありますが、それをみると瓦は赤く描かれていますので、栗本里治が想像ではなくしっかりと当時の様子を写生したことが確認できます。

さて、最初から最後まで一貫して黒瓦だった浜田城、途中で本丸を赤瓦に変えたがすぐに黒瓦に戻した萩城、そして途中から赤瓦にして以後そのままでいた津和野城と、三城三様の瓦の変遷があったわけです。

そして黒瓦へのこだわりは徳川幕府の威光が関係し、各藩の幕府との距離が反映されていることも分かったと思います。

長州藩から松江藩へと連なる山陰沿いの各藩はそれぞれ外様、譜代、天領、親藩と一通りそろっており、その性格の違いが城郭の屋根瓦のこだわりにつながっていったのです。

近世の始まりを告げた城郭の屋根瓦でしたが、明治の世が始まると西欧建築の導入とともに、今度は煉瓦(れんが)が文明開化の象徴になっていくのです。

とはいえ、庶民宅に瓦葺が普及するのはこれからでした。

下関にある旧英国総領事館。瓦屋根と煉瓦の壁を持つ折衷型建築。

赤瓦を使った天守を持つ会津若松城

それでは現在赤茶色の屋根瓦を持つ天守閣はないのかといわれればあります。

福島の鶴ヶ城(会津若松城)です。

会津というと長州藩と戊辰戦争でも激しく戦った天敵の間柄ですが、城郭の屋根の色は同じ赤茶色だったのです。

鶴ヶ城は秀吉の奥州仕置きにより転封してきた蒲生氏郷(がもううじさと)によって改修されますが、屋根瓦を造らせるために播磨から瓦工を呼びます。

この時の瓦は色は黒く土器に近いものだったようです。

半世紀後の藩主保科の時代には地元の小田村と本郷村で作られるようになりました

この瓦製造が発展して本郷焼とよばれる陶器生産が始まります。

しかしこの黒瓦は会津の冬の寒さに耐えきれずに割れてしまうため改良が求められました。

瓦に釉薬をかけて焼き上げた瓦を御濠の水の中に30日余り浸しておいたところ割れなかったため、以後この赤瓦が徐々に城郭の屋根に葺かれる様になりました。

承応2年(1653)には、太鼓門(現在の椿坂正面)が初めて赤瓦によって葺き替えられことが確認されてるようです。

本丸付近では約七割が赤瓦になっていてすべてが赤瓦ということではなく赤黒混用だったようです。

このようなことから鶴ヶ城の修復においては赤瓦を用いることにしたのです。

問題はその赤瓦の入手先でした。地元ではすでに瓦製造はできなくなっていたため他から取り寄せる必要があったのです。

その際に候補になったのは既存の三大瓦に加えて新潟の安田瓦でした。

科学的試験をしてみると、四つの瓦の中で出土した瓦に最も近かったのは安田瓦だったために、安田瓦が採用されることになったのです。

もし萩城天守閣が再建されるようなことがあれば、鶴ヶ城のように屋根瓦は赤くなるかもしれませんね。

庶民の家屋に瓦葺が普及しはじめたのは江戸時代末期から

さて、主に城郭について瓦葺の経緯をみてきたわけですが、それでは庶民の家屋はどうだったのでしょうか。

瓦葺が普及する前の庶民の家屋は基本茅葺(かやぶき)でした。

瓦屋根は江戸が栄えた寛永年間(1624~1643)に、力をつけた商人衆の町家に相当瓦葺は多くなったと言われますが、依然として高価なため普及は一部の階層に限られていました。

幕府は「瓦は高価なもの、贅沢はいけない」と、庶民層にまで瓦葺を普及させるのには消極的でした。

それを変えたのが江戸の防火対策に熱心だった八代将軍徳川吉宗といわれています。

吉宗は町火消し「いろは48組」が組織させ、竜怒水という消防ポンプを設置し、さらには町の要所要所に類焼を防ぐ空き地や樹木地帯を設けたのでした。

吉宗は瓦葺を類焼を防ぐ切り札と考え、享保五年(1720)になると一転して瓦葺きが奨励されるようになります。

高価な瓦葺を普及させるために、10年年賦の拝借金制度まで整えて瓦葺を奨励したのです。

しかしこのような江戸における防災対策が地方にまで波及するのには時間がかかりました。

津和野から松江へと車を走らせると、津和野は赤、浜田は黒、幕府直轄の銀山料内の波子・温泉津・江津・大森町は赤、出雲・松江は黒が視覚的に強くなります。

石見銀山大森町の街並み

赤が強い地域の共通点は町全体が焼失するような大火災を経験している地域があるということです。

津和野は前述したように嘉永六年(1853)に城下を焼き尽くした火災を経験していますし、銀山大森町は寛政十二年(1800)の火災で町の大部分が焼失しています。

津和野の街並み

津和野や大森町は山あいの盆地にあり、家屋が密集していて山谷風が強く吹くため類焼が起きやすく、町全体が焼失するリスクにさらされています。

石見銀山の大森町は今では想像もつきませんが、当時人口二十万人以上を誇った山陰随一の都市でした。

江戸時代の江戸の人口が百万人、大坂、京都の人口が四十万人といわれてますから、いかに大森町が大きかったかわかると思います。

大森町は入り口から銀山まで南北に細長い町を形成していますが、軒を連ねていたので雨に濡れないで銀山まで行けたほどでした。

そしてそれはそれだけ家屋が密集していたことを意味していました。

大森町が大火で灰燼に帰すようなことがあって初めて代官も防火対策として瓦葺を奨励するようになります。

その際には、天領の権威を毀損しない赤瓦が奨励されたでしょうし、また庶民の家屋に必要な安価で大量の瓦という需要に応じるためには地元の土と釉薬を使った石州赤瓦が適していたのです。

また住民の間で赤への同調圧力も発生するでしょう。

そして茅葺から瓦葺への転換期にあった周辺の地域にも赤瓦が普及していくことになります。

波子が典型的なのですが、海岸線に沿って集落があり、浜風から守るために家屋が密集して立ち並んでいます。

このため、一度火災が起きれば町全体が焼失するリスクの高い集落構造になっています。

波子や江津は大きな火災を経験しているわけではありませんが、茅葺から瓦葺へと移行していく時代にあって、天領である代官のお墨付きがあれば赤を選択するのは自然の成り行きだったと思います。

またこの地域ははんどの生産地でもありましたので、赤い釉薬のかかったはんどを全国にアピールしたいという思惑もあったのではないかと思います。

この時期まだ北前船は海岸線を航行していましたし、船から見える赤屋根の集落は、はんどの生産地であることを強くアピールしたことでしょう。

浜田も大森町と徳川家との近さから同じような性格を持っていたわけですが、浜田は大森町と違って大火災を経験していないこと、そのため藩も赤瓦を使用した瓦葺を特段奨励していないこと、幕末から明治にかけての瓦葺の普及期に藩が消滅してしまったことが大きかったと思います。

火災を経験していない浜田の住民からすると、黒瓦の瓦葺を禁じた藩が消滅した以上、黒か赤かを自由に選択できたわけですから、権威と富の象徴である黒瓦を指向するのは自然だったわけです。

黒瓦が多い浜田の街並み

山と海に挟まれた狭い平地が続く石見地方から松江や出雲に行くと、平野部が広がっていて住宅の間も開いています。

松江の城下町も海岸線から距離があり、浜風に悩まされるということはありません。

このため松平家親藩としての権威と気風から黒瓦を選択しがちだったようです。

28万枚の石州瓦が使われた「グラントワ」

さて、石州瓦の歴史について山陰のお城をとりあげながら紹介してきましたが、ここでは石州瓦を大量に使った現代の公共建築物を紹介したいと思います。

益田市にある島根県芸術文化センター、通称「グラントワ」は、島根県立石見美術館と、島根県立いわみ芸術劇場で構成され、2005年10月8日に開館しました。

設計を手掛けたのは建築家の内藤廣(ないとうひろし)氏です。

内藤氏は早稲田の建築学科出身で、ほかの作品としては高知駅、日向市駅、東京メトロ渋谷駅、旭川駅、高山駅などの駅舎、三重県鳥羽市にある海の博物館や富山美術館、とらやの各店舗など多岐にわたっています。

山口県内の作品としては周南に二つあり、徳山駅前のTSUTAYA図書館と道の駅「ソレーネ周南」です。

個人的にはやはりこのグラントワが氏の代表作品だと思います。

28万枚といわれる石州瓦が魚のうろこのように貼られた赤褐色の外観は優美で豪壮です。

屋根だけではなく壁にも瓦が使われており、まさに建物全体これ瓦というような様相になっています。

外観の赤色も調整されており、内藤氏によれば市販されている車(おそらくマツダ)の赤色の外装を参考にしたそうです。

近代設備で製造される瓦はどうしても色が均質になってしまうのですが、微妙な変化の色合いを出すために色々と試行錯誤したようです。

耳川流域の杉材をたくさん使った高知駅もそうですが、地元の資材をいかに活用するかというのは、内藤さんに限らないのですが、昨今の建築界のトレンドでもあります。

内藤さんの言葉を引用(すべて「内藤廣の建築 1992-2004 素形から素景へ1」から)しますと、

設計をやっていると、時たま素材との幸運な出会いがある。

運がよかったのだと思う。

建物中央部は中庭になっていて水面が広がっています。

中庭も水盤も機能ではない。精緻に組まれたプログラムとは無縁な存在だ。

また、正方形という幾何学系は、どこでもない場所を暗示している。

この場所は、建物の機能からは説明ができず、また現在の益田のどの場所をも想起させない。

つまり、現在からは無縁なところにある。

建物内部を見てみましょう。

建物内部は美術館でもあり教会のようでもあります。

劇場は城砦のようであり、美術館は宮殿のようでもある。

それらを支える細かな部屋が連なる施設は、集落のようにも見える。

さて、石州瓦について語ってきましたが、現在瓦生産の中心は浜田ではなく江津に移っています。

また山口県内でも赤瓦のシェアは減っているそうです。

赤瓦が映えるのは夕焼けの時です。桜の季節に夕焼けに映える屋根瓦をみてると世界が赤くなったような気持になります。

いつまでもこの風景を残してほしいと思います。