目次

江戸・明治・大正・昭和の伝統的建築物138棟が残る「浜崎伝建地区」

萩は歴史建造物あふれる街で、萩城周辺で上級武士が住んでいた上屋敷の並ぶ堀内地区、幕末の志士たちが暮らしていた旧町人地、そして下級武士たちの下屋敷が並んだ平安古地区は有名な観光スポットです。

しかしそれらに負けず劣らず歴史建造物が立ち並ぶ場所が港近くにある浜崎伝建地区です。

浜崎は萩城下の港町として江戸時代から栄えてきました。

このため浜崎では江戸時代から現代にいたる各時代ごとの歴史建造物が数多く立ち並んでいるのです。

市の伝統建造物に指定された家が138棟あり、そのうち江戸時代の建物が約40棟、明治時代の建物が約48棟、そして大正昭和期の建物が約50棟あるのです。

そして全てではありませんが、その多くがまだ実際に住居として住まわれている人がいるのです。

このおたから博物館の間だけ特別に室内を拝見できるところもあります。

それでは数ある重要建造物のうち、幾つかをピックアップして紹介したいと思います。

旧萩藩御船倉

萩藩御船倉は、歴代藩主のお座船や軍船を格納していた倉庫です。

慶長18年に萩城が築城されてすぐに建設されたと考えられています。

桁行27m、梁間と高さは8.8mという巨大な建築物ですが、天保年間には四棟あったと伝えられており、往時の萩港の繁栄を偲ばせます。

現在の川からは多少距離がありますが、昔はここまでが川だったのですね。

国指定史跡でもあります。

この船倉が貴重なのは、屋根付きだということです。全国でもここだけだということです。

この中でイベントの際にはライブなどもやられており、ステージが用意されています。

江戸時代の歴史建造物のなかでライブというのは素敵ですよね。

実際、この日はオカリナの演奏会などが目白押しで楽しかったです。

壁は堅牢な石垣でできており、お城の石垣のような感じです。

石垣は両側と奥にそれぞれ玄武岩を積み上げられて出来ており、石垣の厚みはなんと6mもあります。

この日は思いのほか風が強く、午後からはかなり強い雨風になりましたが、この倉のなかはびくともせずにさすがだと思いました。

住吉神社

大阪には住吉大社がありますが、この萩の地にも住吉神社があります。

これは江戸時代に大坂に出入りしていた萩の船があったのですが、嵐のときに住吉大明神にお祈りしたところ、浜崎の船だけが助かったそうです。

それに感激した船主が住吉大社に勧請されてできたのが住吉神社です。

中には保育園もあり、境内にある恵比寿神社の鳥居の横には狛犬ならぬ狛アンパンマン?が鎮座しておりました。

なかなか見られない光景でおもしろいですよね。

住吉神社では毎年8月1~3日の間に住吉祭りがおこなわれています。

泉福寺

泉福寺(せんぷくじ)は松陰の一族である吉田家の菩提寺として知られています。

そのため吉田松陰の直筆と「松陰二十一回猛子」と書かれた位牌が安置されています。

当日は吉田家の家系図がわかりやすく書かれている用紙が貼られていてとても参考になりました。

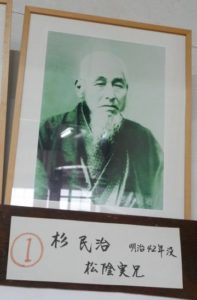

松陰の実兄の杉民治さんの写真が飾られていました。

松陰が晩年まで生きていたら、このような御顔立ちだったのでしょうか。

大河ドラマ「花燃ゆ」では松陰を伊勢谷友介さんが演じていましたが、兄の民治さんは原田泰造さんが演じられていましたよね。

梅屋七兵衛旧宅

梅屋七兵衛(うめやしちべえ)は幕末に活躍した人で、代々浜崎町で北国問屋(ほっこくといや)を営む家に生まれ、酒造業や藩の武具の調達なども行なっていました。

このため藩の密命を受けて長崎に命がけで鉄砲1000丁を調達しに行ったこともあり、戊辰戦争で萩藩の勝利に貢献したといいます。

晩年はこの住居を構えてお茶やお花を楽しんだといわれています。

この住居へは小さな門にある木窓をくぐってはいり、小粋な路を通るといけます。

隠居宅だったこともあり、とてもかわいらしいただずまいの家屋で、この日は生け花のワークショップがあり、室内では生け花が飾られていました。

田中家住宅

田槌(たつい)と号して水産物の加工と仲買を生業としていた田中槌五郎が住居としていた家屋で、主屋・座敷・土蔵からなります。

それぞれ明治大正から昭和にかけての建造物で、内部の庭園も含めて貴重な町家建築です。

特に座敷は浜崎でも最良質のものだといわれています。

立派な門構えも素敵ですよね。

明治期には夏ミカンも取り扱っていたようですよ。

吹上通り前浜ミシン店

吹上通りというのは浜崎の三角州の中で最も標高の高い場所にあり、そのため海から吹く風が当たる場所でもあります。

元々は砂丘だったのですが、海風によって浜崎の町並みはつくられたのです。

その通りに前浜ミシン店はあります。

このお店にはミシンの歴史を知るのに重要なミシン類が残っているのです。

日本へ初めてミシンを持ち込んだのはかのジョン万次郎だといわれています。

明治7年に教職員の制服が定められてそのための裁縫がミシンによって始められ、明治14年には国産第一号となるミシンが左口鉄蔵氏の手によって開発されます。

明治33年にアメリカ製のシンガーミシンが輸入されます。

昭和3年に安井ミシン商会が麦わら帽子用の裁縫ミシンを開発し販売します。

これが後のブラザー工業です。

あの足袋で有名な福助足袋もミシン開発に乗り出したといいます。

そのシンガー社のミシンが前浜ミシン店にはいくつもありました。

画像をみるとわかりますが、右側についているハンドルを回すことで裁縫するという手動式ミシンです。

右手を回し続けないといけないので、これは結構大変です。

それでもこのシンガー社の手動式ミシンは画期的で、特に1880年代頃に開発されたシンガーミシン2号機は日米欧において洋服のファッションを広めた記念碑的な製品となったのです。

例えばリーバイスジーンズなどもこのシンガーミシンなくしては成立しなかったのです。

現在、ご主人は手動式の後に開発されたモーター式のミシンで今でも裁縫を行なっていました。

まさに前浜ミシン店は日本ミシン史の生き字引的存在なのです。

須子家住居

須子家は武家でしたが、1655年に藩に願い出て商人となり浜崎に居を構えます。

浜崎では町年寄を務め、北国問屋を営んでいました。

また明治18年ごろまでは酒造業を営んでいました。銘柄は「水引」です。

その後は生ロウ製造やロウの卸売も行なっていました。

そのため、須子家には数多くの商売道具が残されています。

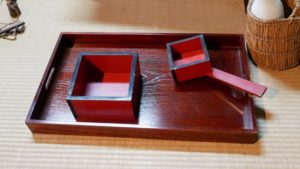

例えば下の画像はお酒の量を図るものです。大きいほうが一升枡(いっしょうます)です。

お米を量る一升枡もありますが、これは内側にうるしが塗られていますのでお酒用のものです。

右上に白い一升びんとそれをいれるカゴが写っていますが、この一升びんにお酒や油をいれて買って帰ったんですね。

油などは滑りますから、カゴにいれて持ち帰ったのです。

上の画像は上のが金と銀の重さを図る天秤です。

江戸時代は東日本が金本位制、西日本が銀本位制で、金の貨幣は細かく設定されていましたが銀はそうではなかったので、金と銀の重さを量る必要があったのです。

また下の羽子板みたいなものは小銭をマス目に敷き詰めて計算するものでした。

下の写真のようにこの天秤をいれる木型がありますが、そこには左のには”極”、右には“定”という文字が刻印されています。

これは幕府がこの天秤は確かにお上の基準に沿ってできた天秤であるというお墨付きを表したものです。

極マークのほうが古く、定マークのほうが新しいので、これでそれぞれの天秤がいつの時代のものかわかるのです。

この須子家で一番古い物はこの極のマークがはいった400年前の天秤だといいます。

さて、駆け足で浜崎内にある重要建造物を紹介してきましたが、この他にもたくさんの建物がありますので、自分の足で訪れてほしいと思います。

第22回おたから博物館が開催

さて、そんな昔情緒あふれる浜崎地区において令和元年の5月19日に行なわれた「22回浜崎伝建おたから博物館」の模様をお伝えしたいと思います。

当日は本当に風が強く、午後はかなり強い雨脚になったのですが、大会が終わる午後3時頃まではなんとか天気も持ったようで、ある意味恵まれた一日になりました。

そんな強い風の日もたくさんの人が浜崎を訪れていました。

この日は市役所から浜崎まで特別にシャトルバスが運行されていました。

大会本部前にはクラシックカーがずらり。

出店もたくさん立ち並び、往年のにぎわいを取り戻したかのようでした。

私は焼き鳥をパクリ。

萩港から定期船で75分ほどで行ける釣りのメッカ見島特産のうに飯もあります。

私は「ぐべぇ汁」という見島味噌を使った海の幸いっぱいの味噌汁をいただきました。

歩いていると旧三浦金物店で山口大学の学生によるマンドリンのアコースティック演奏会がありました。

マンドリンとはイタリア地方の弦楽器で、バイオリンやギターに似ていますが、弓ではなくピックでひきます。

音はやさしく軽快な感じです。

最後のアンコールに応えてDA・PUMPの”USA”を演奏してくれていました。

写真をみるとわかりますが、みなさん右足を上げて演奏するんですよね。

浜崎魚市場で競り市体験

浜崎の魚市場では特別に一般客と一緒に競体験が行なわれました。

この日は強風のために船を出すことが出来なかったのですが、それでも新鮮なお魚が並んでいました。

金目大やアマダイなどが並んでいました。

萩港は決して大きな港ではありませんが、日本海の新鮮な魚がたくさん獲れます。

萩市内にはおいしいお魚を安価に提供してくれるお店が結構あります。

この時期だと、アジ、イサキ、ヒラメ、金目大、アマダイ、カサゴなどが釣れます。

通年だと、ヤリイカ、アオリイカ、ケンサキイカなどのイカ類、ウニ、さざえ、あわび、にな、寒い時期だとホンマグロなども釣れます。

みなさんも競人の威勢のいい声につられて、ノリノリでセリに参加していました。

この浜崎魚市場の近くには、かつて毛利のお殿様も対岸の鶴江に渡るために使った渡し場があります。

松本川にかかる松本橋が出来る前は、みなさんこのようにして川を渡ったのですね。

実はこの渡し場は現役で、声をかけてくれれば船で松本川を渡ってくれるそうです。

旧遊郭の芳和荘で花魁の写真撮影会

浜崎地区の一角に芳和荘(ほうわそう)という元遊郭の旅館があります。

遊郭の時代は「梅木」という名前だったそうです。

およそ100年前の大正初期に建てられた結構大きな建物で、確かに歴史の経過を感じさせる建物でした。

この日は往時の風情を楽しもうと花魁(おいらん)の撮影会が開かれていたので参加してきました。

遊郭建築はやはり独特で、吹き抜けの中庭を中心に三層の回廊があります。

回廊の手すりにはひらがながふってあってなんだか粋です。

各部屋の名前には萩の地名が付けられています。

素泊まりなら4500円で泊まれますので、ネットから申し込んでほしいということでした。

朝食もつけることができます。

モデルさんもとてもきれいで、着付け専門の方が一緒について着付けを逐一されていました。

太夫(たゆう)さんが人力車に乗ってお越しになられました。

私はなんだか人気ドラマだった「JIN」の花魁役の中谷美紀さんを思い出してしまいました。

これでもりだくさんだった浜崎おたから博物館の模様を終わります。

普段は静かな浜崎地区も、確かな歴史が今も息づいていることが感じられた一日でした。

是非、萩にお越しの際は浜崎地区も散策してほしいと思います。