目次

旧山陽道の宿場町として栄えた花岡地区にある花岡福徳稲荷社

下松は以前紹介したように鉄道車両で有名な日立製作所の笠戸事業所があるように、工場地帯の顔とともに、花岡のように旧山陽道の宿場町としての性格を色濃く残した風情のあるエリアもあります。

今回はこの花岡の地域にある花岡福徳稲荷社のきつねの嫁入り神事を取材しました。

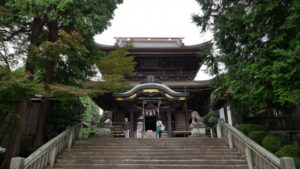

毎年11月3日に行われるきつねの嫁入り行列で有名な花岡福徳稲荷社は、法静寺の境内にあります。

そのため”神社”ではなく”社”となっています。

法静寺の前に朱色で印象的な鳥居があるという不思議な形式になっています。

参道脇に屋台が並んでにぎやかな雰囲気になっています。

法静寺

この地域は江戸時代は参勤交代にも使われた旧山陽道沿いにあり、萩藩のお茶屋(藩主が宿泊する施設)もあって門前町であり宿場町でもありました。

下松というと支藩の徳山藩の所領で、徳山藩はもともとは下松藩として出発した経緯があります。

1617年(元和3年)に輝元の次男の毛利日向守就隆(当時16歳)に都濃郡の過半31,473石を分知し「下松藩」を創設したのです。

しかし下松藩はわずか30年で無くなり、所領替えとともに徳山藩となり、このあたりは徳山藩ではなく萩藩の直轄領でした。

今ではそのお茶屋があった場所には小学校ができています。

社の由来ですが、昔住職が数珠をなくし困っていると、枕元に白狐の夫婦が現れ、数珠のありかを教える代わりに自分たちの遺体を引き取って弔ってほしいと願い出ます。

住職はその願いをきいたところ、白狐の霊は人々を厄災から守ってくれるようになりました。

特に忘れ物やなくしものがみつかるといった御利益があり、多くの人が参拝に訪れています。

近くには破邪の御太刀で有名な花岡八幡宮もあります。

和同2年(709)に、豊前国(大分県)宇佐八幡宮の分霊を勧請して祀ったものが八幡宮の由緒です。

大内氏、陶氏、毛利氏の庇護を受け、また朝鮮出兵の際に名護屋城からの帰路に豊臣秀吉が立ち寄ったと伝えられています。

歓請の際、一夜のうちに山が花で覆われたという伝説から花岡八幡宮と号されました。

藤原鎌足が創建したと伝えられる多宝塔(室町中期に再建)や、歴史を物語る貴重な文化財が数多く残っています。

多宝塔は本来仏寺にみられるものですが、神仏習合の一つの象徴的な建物としても貴重です。

また幕末に造られ奉納された、全長4・65メートル、重さ約75キロの日本刀「破邪の御太刀」は一見の価値があります。

残念ながら撮影は禁止されているのでここにはアップできませんが、こちらの記事が参考になります。

八幡宮の参道ふもとにある地元の酒造といえば金分銅(きんふんどう)酒造です。

明治32年創業の老舗の酒造で、昔ながらの麩(ふね)しぼり製法で丁寧に造られています。

花岡八幡宮のお水を使って造られていて、飲みやすいお酒として知られています。

近くには周防花岡駅があり、きつねの嫁入り神事はこの駅まで行列します。

岩徳線の無人駅ですが、ドーマー(小窓)がついている洋館風のかわいらしい駅舎です。

岩徳線と並行して新幹線が頻繁に通過する山陽新幹線の高架が走っています。

70周年を迎える花岡福徳稲荷社の「きつねの嫁入り神事」

花岡福徳稲荷社が注目を集めるのはなんといっても11月3日に行われる狐の嫁入り神事です。

総勢600名、距離にして1キロの行列、御幸行が行われます。

花岡出身の新郎新婦が選ばれ、人力車に乗って、稲荷社から周防花岡駅まで周遊して帰ってきます。

新郎新婦の親族は、法静寺がある上市地区の人しかなれません。

また新郎新婦の正体についても住職と髪結いの方しか知りません。

今年は休日ということもあり、人手がたくさんで出店もにぎわっていました。

会場の前にお昼を食べることができる場所がありましたのでそこで昼飯にしました。

昼飯はもちろんきつねうどんです笑。

行列が始まりますと、まず14名の花神子(はなみこ)さんが通ります。

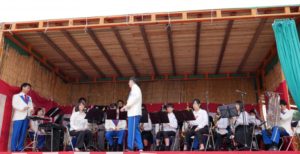

次はブラスバンド部が来ます。

その次にいくつかの神輿がやってきます。

そしていよいよきつねのお面をかぶった新郎新婦さんが人力車にのって登場します。

後ろにはお面をかぶった腰元と親族関係者が続きます。

花岡駅に到着しますと、そこで新郎新婦を中心にして行列が稲荷音頭を踊りながら周回します。

この後、稲荷社のほうに戻っていきます。

戻ってくると稲荷社の前の広場にて、ブラスバンドのスリーアローズが演奏会をやっていました。

その後、結婚式が行われて、新郎新婦が三々九度の礼杯(お酒)をそれぞれ飲みほします。

最後にもちまきが盛大に行われて終了です。

きつねの嫁入り神事の意味合い

ところで普通”きつねの嫁入り”というと、天気のことを指します。

晴れているのに雨が降っているときなどまるできつねの嫁入りみたいだなといいます。

それでは”狸”の嫁入りはないのかといいますと、寒い地域では晴れているのに雪が降っている場合そういいます。

かぶっているお面は白狐のお面ですが、なぜ白狐かというと目にみえないきつねの霊獣が白狐だからです。

誤解されやすいのですが、稲荷の神様はきつねではなく、稲荷神(いなりしん)、お稲荷様(おいなりさま)、稲荷大明神という神様です。

きつねはその神様の眷属(けんぞく)、つまり使いなのです。

きつねは田植えが始まる春ごろに山から里に下りてきて姿を現し、コメの収穫時の秋になると山へと帰っていきます。

このためきつねは稲穂と豊穣の象徴であり、古来日本人はきつねを豊穣を約束してくれる聖なる動物として扱ってきたのでした。

きつねの嫁入り神事で有名なのはこの花岡のほかに、三重県四日市市の海山道稲荷神社でも、毎年節分に「狐の嫁入り道中」の神事が行われます。

福徳稲荷の嫁入り神事が稲穂の収穫の秋に行われるのに対して、四日市の海山道稲荷が節分(立春)の時期に行われるのは田植えの時期だからですね。

きつねの嫁入り神事は、豊穣、生産を司る稲荷の神様を象徴して縁結びと子宝を育むという意味合いがあるのです。

花岡の旧宿場町は稲荷社のほかにも八幡宮や花岡駅など名所が程よい距離でちらばっているので、散策するのにはもってこいの場所です。