目次

大内氏の日明貿易の拠点、肥中浦

特牛灯台をはさんで、北にある肥中港と南にある特牛港が並列する

長州藩の密貿易というと、幕末時の坂本龍馬の海援隊から英国製の武器を輸入したというのが有名です。

その拠点となったのがかつて大内氏が明や李氏朝鮮と交易をした際に利用した肥中浦(ひじゅううら)(肥中港+特牛港)です。

肥中浦は角島に南に相対し、響灘の北域に位置し、山口県の北西端に位置する天然の良港です。

大内氏時代は日明、日朝貿易の拠点としてここから筑前博多を経由して半島や明の寧波(ニンポー)に出かけて行ったのです。

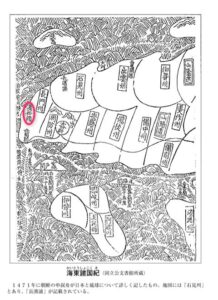

1471年に発行された李氏朝鮮の歴史書「海東諸国紀」には「義長、戊子年(応仁二年) 遣使来賀観音現像、書称長門州賓重関太守野田藤原朝臣義長」とあり、同書の地図では「賓任浦」と記されています。

「中世の港町・浜田」浜田市教育委員会出版 所収 p24

中世の時代に長門では赤間関と並んで、朝鮮半島でもその名が知られた湊であったことがわかります。

ところで特牛と書いて”こっとい”と読みます。

難字の駅名として最近はメディアにもよく取り上げられるようになったほど一見では読めない名前ですが、一説によれば牝牛の古語から来ているようです。

牝牛は”ひんぎゅう”と読みますから、どうも誤って地名が肥中(ひじゅう)となったのではないかという説があります。

特牛港(と隣接する肥中港)は特牛イカで有名で、角島周辺でとれた新鮮な剣先イカが水揚げされますが、普段は静かで小さな港です。

イカ釣り用の集中灯が装備されている漁船

この小さな港が大内氏毛利氏の重要な交易拠点になったのですが、その歴史を紹介するためにはまず博多から長門における二つの禅寺について語らなければなりません。

一つは長門深川にある大寧寺(たいねいじ)、そしてもう一つは博多にある聖福寺(しょうふくじ)です。

大寧寺は最盛期には「西の高野」と呼ばれるほど権勢を誇ったお寺です。

曹洞宗中国三ヶ寺のひとつであり、末寺五百十三寺を抱えたといわれています。

大寧寺の前身康福寺は、大内氏の分家で長門国深川城主の鷲頭弘忠(わしずひろただ)が、応永17年(1410年)に城内に建てたことから始まります。

康福寺は石屋眞梁(せきおくしんりょう)の高弟智翁永宗(ちおうえいしゅう)が来住した際に、現在の位置に移転して山号を大寧寺に改めました。

大内氏の本拠地山口から離れた長門の地にあり、また大内氏関連の寺としては比較的新しいにもかかわらずなぜそこまで栄えたのでしょうか。

それはこの寺が長門における明との交易を司る役割を大内氏から与えられたからではないかと思います。

当時の明からの外交使節はおもに禅僧でしたので、大内氏も曹洞宗で禅寺である大寧寺を窓口にしたのでしょう。

博多の禅宗は京都や鎌倉の禅宗と違い、半島や大陸との対外交渉の窓口としての役割を担った点で異なる性格を持つことから「博多禅」と呼ぶ研究者もいます。

この時代、博多を中心に中国の禅僧と日本の禅僧は互いに行き来して交流が活発でした。

日本の禅僧は禅宗発祥の地である杭州付近への渡航を夢み、また実際に渡航すると中国の禅僧の下で学んではその知見を日本に持ち帰りました。

あの雪舟(せっしゅう)も、京都の相国寺で禅宗を学んだ禅僧でした。

雪舟は山口に来て明にわたる機会をうかがい、遣明船に乗り込んで明滞在後、足掛け三年で帰国しました。

禅宗では禅以外の得意分野を「余技」といいますが、雪舟は水墨画を余技とする画僧でした。

禅宗は宗派的に師弟関係の結びつきが強いといわれ、その人脈は明との交易交渉の観点から重要なものでした。

これに対して明や朝鮮にとっては、日本との禅僧同士の交流は倭寇の動向を探るのに必要だったのです。

明は大いに倭寇に悩まされ、首都を南京から北京に移しているぐらいですし、高麗は倭寇が原因で滅んだとされています。

朝廷でもなく室町将軍でもない中国地方の一守護大名にすぎない大内氏が日明貿易にかかわれたのは、明や朝鮮が大内氏に倭寇の取り締まりを期待したからにほかなりませんでした。

この禅宗の外交僧を考えるときに、博多にある聖福寺(しょうふくじ)について語らなければなりません。

聖福寺は福岡県福岡市博多区にある臨済宗妙心寺派の寺院で、南宋帰りの栄西が建久6年(1195)に創建した日本最初の本格的な禅寺といわれています。

後鳥羽天皇により送られた揮毫「扶桑最初禅窟(ふようさいしょぜんくつ)」が有名ですが、扶桑とは日本、最初禅窟とは最初の禅寺という意味になります。

大内氏の日明貿易と禅寺禅僧との関係をみるために参考にしたのが、伊藤幸司九州大学教授の論文「中世博多の幻住派僧」です。

明応2年(1493年)に細川正元によって足利将軍が十代義稙(よしたね)から十一代義澄(よしずみ)へとすげ変えられるという明応の政変が起こります。

義稙は西国の有力大名である大内氏を頼って京から山口に下向してきます。

当時聖福寺のような大きな禅寺の住持(じゅうじ)となるには、室町将軍の任命書が必要でした。

大内は義稙が下向してきたことを奇禍として義稙に任命書を発行してもらい、博多の禅寺に人脈を持つ一華碩由(いっかせきゆ)を住持とすることに成功します。

一華碩由の跡を継いで聖福寺の住持となった湖心碩鼎(こしんせきてい)は、大内義隆に抜擢されて天文七年(1538)の遣明船の正使となります。

湖心碩鼎は一緒にわたった多くの聖福寺の僧侶とともに日明貿易の一切の外交実務を取り仕切ったのです。

聖福寺の禅僧は対朝鮮外交でも活躍しました。

景轍玄蘇(けいてつげんそ)は筑前国出身で大内氏の家臣河津隆業を父に持ち、大内氏が滅びた大寧寺の変後は出家します。

巨大な大寧寺山門跡

しばらくして聖福寺に入り湖心碩鼎の弟子となり、博多商人の支援もあり聖福寺の住持となります。

対馬国の宗義調(そうよししげ)の招きにより対馬に渡り、日本国王使として朝鮮外交を行います。

文禄慶長の役では宗氏に従軍して度々和議の交渉役を務めています。

徳川幕府の治世になり、朝鮮外交が宗氏に一任されると玄蘇は朝鮮修文職として尽力し、慶長12年(1607年)の再開された最初の朝鮮通信使を迎えて、慶長14年(1609年)に戦後の貿易条件を定めた己酉約条(きゆうやくじょう)を成立させています。

このように文禄慶長の役ではおのおのの大名がそれぞれゆかりの禅僧を外交僧として連れて行っており、その多くが湖心碩鼎の弟子筋でした。

例えば毛利氏は嘯岳鼎虎、鍋島氏は是琢明琳を従軍させており、いずれも湖心碩鼎の弟子であり弟子筋でした。

室町から戦国時代にかけて、まさに聖福寺を中心とする禅僧たちは日明、日朝外交を一手に担った存在だったのです。

大寧寺の梵鐘(ぼんしょう)には「筑前州垣崎庄葦屋津、長福寺」と刻まれおり、今の福岡県遠賀郡芦屋町にあった長福寺から寄進を受けたことがわかっています。

大内氏は二十五代当主義弘の時代から防長対岸の九州北部の筑前・豊前まで版図を拡げており、博多から赤間関、瀬戸内海につながる交易ルートを支配下に置いていました。

この地域も大内氏傘下で大内殿有名衆筆頭の麻生(あそう)氏が治めており、鋳物(いもの)の産地としても知られていましたし、また葦屋津は博多と門司の中間にあり中継港としても機能していました。

葦屋津には大寧寺八代足翁永満和尚が開山した竜昌寺が大寧寺の末寺としてあること、麻生氏の菩提寺が聖福寺にあり、また氏の分骨墓が大寧寺に数基あることから、博多、葦屋津、長門にわたる禅寺ネットワークの存在が感じられます。

大寧寺の前身の康福寺、半鐘を寄進した長福寺、そして聖福寺と共通する”福”の字を持っており、互いの関係性をうかがわせます。

このように大内氏は各地の交易上の拠点に禅寺を配置し、その禅寺の住持に大内氏推薦の禅僧をあて、その人脈と情報ネットワークをもって日明貿易をコントロールしようとしたことがわかります。

大寧寺はその一翼を担う禅寺であり、長門の日本海側の交易拠点一帯を管轄する大内氏おひざ元の外交機関だったのです。

ここまでくれば、大寧寺の「大寧」の意味も分かると思います。

明は交易相手国によって寄港地を指定していました。

浙江(せっこう)の寧波は日本、福建の泉州は琉球、広東の広州は占城(ベトナム・チャンパ王国)・暹羅(タイ・シャム王国)そのほかの南海諸国でした。

日明貿易とはすなわち日寧貿易であり、大内-明貿易は大寧貿易だったわけです。

大寧寺を開山したのは石屋眞梁の弟子ですが、石屋眞梁の師は寧波出身で明州天童山にある天寧寺の住持だった東陵永璵(とうりょうようよ)でした。

大寧寺の山号が、寧波もしくは天寧寺を由緒してつけられたことは間違いないでしょう。

大内時代、角島(つのしま)から肥中浦にかけての湾岸地域は長門深川にある大寧寺の知行が多くその影響下にありました。

大内氏は十一代盛見(もりはる)の時代に拠点の山口から肥中浦に至る道を整備していますが、それが「肥中街道」と呼ばれるものです。

肥中街道は今の地名でいえば、山口の道門商店街から美祢を横断して豊田の殿敷、八道を通過して豊浦に入る60キロにわたる道のりです。

今だと国道435号線が一番近い道程でしょうか。山口では珍しい東西に走る街道です。

左手に肥中街道、右手に国道191号線

今の面影からは考えられませんが、大内氏が街道を造るぐらい重視したのがこの港だったのです。

毛利時代になるとこの辺りは毛利家の一門家老家である阿川毛利家の所領になりました。

阿川毛利家の二代から五代までの当主の墓所は大寧寺にありますが、六代から十七代まで、十四代を除く当主の墓はこの地にあります。

阿川毛利家の菩提寺海翁寺。左上部付近にあるのが阿川毛利家の代々の墓碑。

なぜ六代広規から阿川毛利家の菩提寺が大寧寺から地元の海翁寺に移ったのでしょうか。

五代就芝(なりしげ)(1669-1695)の時代は幕府による鎖国体制が完成し、また中国では明が滅んで清が建国された後でもあり、交易相手を失った大寧寺の役割が形骸化してしまったことが大きかったのではないかと思います。

毛利氏は明の交易相手だった大内氏を滅ぼし、秀吉の朝鮮出兵では実際に半島に渡航して明軍と戦っているため、明や朝鮮からの覚えはよくなかったと思われます。

それゆえに大内氏が残した禅寺ネットワークをなんとか維持して活用しようと考えたのでしょう。

長州藩の密貿易の拠点、肥中浦

船究番所跡地から見える肥中港の景色。

江戸時代になり肥中浦は海外貿易の拠点という役割を失い往時の繁栄は望めなくなりました。

江戸時代中期に西回り航路が開発され北前船が往来するようになっても、廻船は目印となる角島を経ると山あいで小さく典型的な風待ち港である肥中浦にはあまり寄らず、物資が集中する大港の下関を一路目指したのです。

もしくはせいぜいその手前の室津(豊浦)に寄港するようになったのです。

しかしこのことは逆に密貿易をするには有利な環境でした。

下関だと対岸の小倉藩から丸見えなのです。

実際に村田清風は公儀の隠密が多数入り込んでいる小倉藩に注意するようにとの指令を出しています。

肥中浦にはもともと萩藩が唐船打払い役と船究番所(船の出入りを管理する役所)を置き、藩の強い統制下にもありました。

恩徳寺の側にある船究番所跡。

大内氏ゆかりの恩徳寺の結びイブキ

第二次長州征伐の直前、薩摩藩との密約の下、英国の武器商人グラバーから海援隊を経由して多数の武器や弾薬を肥中浦で購入します。

その際、大村益次郎と伊藤博文が費用の一万五千両をもって地元の廻船問屋の酒田家を訪れています。

その千両箱の重みで酒田家の床が抜けたといわれています。

この時購入した最新の兵器を備えた長州藩は、第二次長州征討においてわずか一万の兵で四方から攻め寄せた幕府軍十五万の軍勢を破り、明治維新を成し遂げるのです。

肥中浦はまさに萩藩にとって秘中の港だったのです。

阿川毛利家のミニ城下町

阿川毛利家は長州藩一門八家と呼ばれる家老クラスの重臣の家の一つです。

一門には阿川毛利家の他には、三丘宍戸(みつおししど)氏と、厚狭(あさ)、大野、右田(みぎた)、吉敷(よしき)の毛利家、そして永代家老家には須佐益田氏、宇部福原氏の二家があります。

上の図は長州の支藩と一門八家の分布図ですが、阿川毛利氏は長府藩に囲まれるようにあり、また角島とその対岸は知行に含まれていないことがわかります。

また現在の下関市が長府藩(+清末藩+阿川毛利家)の知行を下敷きにしていることもわかると思います。

蛇足ですが、ここに書かれている宰判(さいばん)とは、長州藩における郷村支配の単位で、代官の管轄する地域のことを指します。

代官がいる場所を「宰判所」と呼びました。

長州藩には四末家(支藩のこと。長府・徳山・清末・岩国)に加えて十八宰判が存在し、合わせて二十二の行政単位に区分されていました

長州が薩摩と一緒に明治政府をつくった時に旧幕府領を十二の行政区分に分けてそれぞれ裁判所を置きましたが、これは宰判所の語を転用したものです。

すぐに府藩県三治制が施行されたので、行政区分としての裁判所は姿を消しましたが、1871(明治4)年に司法省のもとで東京裁判所が設置され、司法権力を行使する機関にとしての「裁判所」が復活したのです。

長州藩だけの行政区分である宰判が、今では国民全員が知っているであろう「裁判」に転じて生き残り、そしてその語源はみなさん知らないというのはとてもおもしろいことだと思います。

さて話がそれましたが、阿川毛利家に阿川とあるのは、もともと鎌倉末期からこの地は阿川氏三家が治めていたからです。

村の開発とともに沖田の現在地に阿川八幡宮が勧進され、以後は阿川毛利家の庇護を受けました。

この阿川八幡宮の境内にはイヌマキの巨樹林があり、生態学上価値の高いものと考えられています。

阿川毛利家の祿高は7,391石余で、家臣185人を抱え、滝部・阿川一円を知行し、宇部・高森・徳佐嘉万方面にも領地があったとされていますが、家臣が200人近いというのはかなりの大所帯です。

知行のほかに収入源があったのではないか。そしてそれは交易によるもの以外ありません。

阿川毛利家の領地は長府藩の中に飛び地のように存在していますが、これは萩藩がここを交易を司る特別区として幕府が長崎を直轄地としたように設置したのでしょう。

阿川毛利家の邸宅や藩校の時習館はなくなっていますが、その周辺には阿川毛利家の重臣の家宅とおもわれる家が点在していました。

いずれも立派で白壁の蔵を持ち、往時の賑わいを感じさせます。

阿川駅は普段は無人駅なのですが、古い駅舎が解体されて新しい駅舎とともにキオスクっぽい施設がオープンしているようで、スケルトン式の建物が建っていました。

三棟あり、写真左手に休息スペース、真ん中にキオスク、そして右側に駅待合室があります。

待合室からは中からでも山陰線のオレンジ色の列車がよく見えていい感じです。

瀬戸内海ってどこからどこまで?

特牛港には特牛灯台という小さな灯台があります。

特牛灯台は明治45年1月15日初点灯とあり、明治期築造灯台として知られている全国60余基の灯台のうちの一つです。

近くには有名で大型の角島灯台がありますが、こちらの特牛灯台はなかなかレトロでトッポイ、愛嬌のある趣をしています。

なので全国の灯台フリークには隠れた人気を持っている灯台なのです。

せっかくなので近くまで行ってみたのですが、一般的な観光施設ではないので道は整備されておらず丘陵にあるのでちょっと大変です。

写真の右下にある白い手すりのある階段から入りますが、すぐに未舗装の山道になります。

積極的にお勧めはしませんが、いかれるなら必ず携帯をもっていきましょう。

山道を抜けると灯台の後ろ姿が見えてきて、海が広がっています。

この特牛灯台ですが、実はある海域の法律上の範囲を規定している重要な施設なのです。

それは瀬戸内海です。

瀬戸内海を規定する法律は主に四つあるのですが、それぞれ少しずつ瀬戸内海西端の範囲がずれています。

四つの法律とは、領海法施行令、海上交通安全法施行令、漁業法、瀬戸内海環境保全特別措置法です。

今回の特牛灯台が関係しているのは環境保全措置法です。

厳密にはこの法律は瀬戸内海と関係する内陸部を含めた領域を定めているのですが、今回は細かいことはおいておきましょう。

この法律によれば瀬戸内海の西の限界域は、山口県特牛灯台から同県角島通瀬埼(つのしまかよいせさき)に至る直線、同埼から福岡県妙見埼灯台に至る直線及び陸岸によって囲まれた海面ということになります。

写真の風景の右手側に角島通瀬埼が見えるのですが、海に臨んで左手からそこまでが瀬戸内海ということになります。

特牛港と肥中港は人気の少ない小さな港ですが、この日は釣竿を持った人が結構集まってましたね。

川棚温泉から191号線を走って角島の手前にあり普段は立ち止まることのない場所ですが、中世近世にかけてこの小さな湊から遠く寧波まで交易の拠点となったことに思いをはせてみてはいかがでしょうか。

川棚で温泉と特牛イカを楽しむ

最初に言ったように、特牛港の特産品というとイカです。

山口県の西境に面する響灘は「剣先イカ」の漁場として知られていますが、中でも角島の沖合で釣られ、特牛港に水揚げされた最高級のイカだけが「下関北浦特牛イカ」を名乗ることが許されています。

そんな特牛イカは港や角島周辺で食べることができますが、今回は少し離れた川棚温泉での食事処を紹介したいと思います。

下関や九州から角島や土居ヶ浜海水浴場を目指す場合、191号線を走りながら途中川棚温泉を経由することになります。

ドライブの休息がてらに川棚温泉で温泉にはいって昼食をとれる場所が川棚グランドホテルです。

川棚温泉で一番格式があり大きなホテルです。

このホテルには食事券付きの日帰り入浴プランがあり、リーズナブルに入浴とお食事を楽しめます。

せっかくなので、特牛イカのどんぶりをいただきました。

甘いたれが分厚いイカの揚げ物にかかっており、おいしかったです。

入浴は朝8時台から、食事は11時から可能ですので、ドライブの寄り道としてお勧めしたいと思います。

国道191号線は響灘を望んで気持ちの良い道なのですが、残念ながら沿道にガソリンスタンドの数が少なく、特に週末は休みのところも多いので事前にしっかりと給油をしてお出かけください。