目次

山口市と長門市で香月泰男展開催

香月泰男(かづきやすお)は長門の三隅が生んだ戦前戦後にかけて活躍された画家です。

このため長門の三隅には香月の美術館があります。

それが恒常的に香月の作品を展示している香月泰男美術館です。

香月美術館はうさぎが傷を癒したという伝説が残る湯免温泉郷の中にあります。

美術館は香月の作品を専門的に収容している比較的小さな美術館なのですが、瀟洒なつくりで中庭や三隅の町を一望できる展望部屋があります。

香月は画家のみならず人形やオブジェ、器などにも作品を残しており、中庭には香月のオブジェを見ることができます。

また湯免温泉においてもあちこちで香月のオブジェが街中に展示されており、香月が地域民から今も愛される存在であることがわかります。

今回この香月美術館では「香月動物園」と称した展示がされ、香月が愛した動物や昆虫を中心とした生き物の絵画が見られるというので行ってきました。

またこの美術館とともに山口県立美術館においても香月の特別展「シベリアシリーズ」が開かれたので、二つのギャラリーツアーが開かれた機会に香月という作家について紹介したいと思います。

香月というとご存じの方なら思い浮かぶのはシベリア抑留です。

香月は戦中に満州へ一兵卒として出兵し、日本の敗戦後、ソ連軍に捕らえられてシベリアへと送られ約2年間にわたって抑留されました。

この過酷な抑留体験が香月を芸術家として特別な存在にしたことはまちがいありません。

山口県立美術館で行われた展覧会はそのシベリア抑留から生み出された作品の数々(約57点)をシベリアシリーズとして展示しています。

今回のシベリアシリーズは過去の展示の際のような制作順ではなく、体験順に並べてあるところが大きな特徴です。

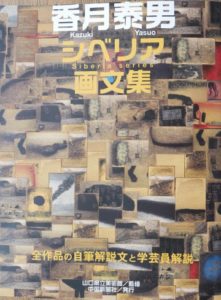

シベリアシリーズで書かれた内容のすべてについて、自分の感想を除いて、館内で販売されていた「香月泰男 シベリア画文集」(山口県立美術館監修・中国新聞社発行)に依拠していることを明示しておきます。

価格はわずかに1500円で、香月のシベリアシリーズを一覧できる内容になっていますので、関心を持たれた方は是非手に入れてほしいと思います。

山口県立美術館で「シベリアシリーズ」ギャラリーツアー

『香月泰男 シベリア行跡地図』シベリア画文集 p4-5

今回の展示ではシベリアシリーズを5つの時期に分けています。

第1期から「応召・旧満州ハイラル駐屯」「敗戦・シベリア輸送」「セーヤ収容所」「チェルノゴルスク収容所」、そして第5期の「帰路・ナホトカ・復員」の5つです。

それでは順をおって簡単に紹介していきましょう。

《第一期「応召・旧満州ハイラル駐屯」期》

香月は42年の年の瀬に召集を受け、山口西部第4部隊に31歳で入営し、下関港から大陸東北部・満州ハイラル市に渡ります。

所属先は第19野戦貨物廠(しょう)の営繕係でした。

この43年1月から45年の5月までの「応召・旧満州ハイラル駐屯」期において、香月は計14点の作品を描いています。

ここで個人的に一つの作品を取り上げるとすれば《別 Farewell》です。

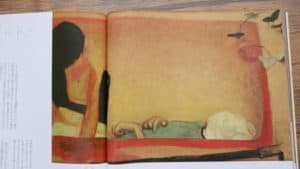

《別 Farewell 1967》p10 山口県立美術館

この絵は香月が下関港から戦地へと赴くなかで、港で香月自身が見送られるのシーンを描いています。

絵の上部にある人物像は香月自身であり、陰鬱な表情がこれから香月自身に起こる過酷な運命を醸し出しています。

絵の下部にいくつもある丸や楕円などの模様は日の丸をかたどった小旗を表しています。

家族や友人から見送られる際に振られる無数の小旗も黒い日の丸として、実際には一本の日の丸もふられなかったのですが、心中にみえたこの小旗がこれから始まる香月の陰惨な運命を表しているかのようです。

この日の丸=太陽は香月のシベリアシリーズを彩るモチーフの一つとなっています。

個人ではあらがえない戦時下の国家の絶対的な強制力を象徴するモチーフとして黒い日の丸が使われているのです。

《第二期「敗戦・シベリア輸送」》

8月8日ソ連が日本に宣戦布告、香月が所属していた19部隊は南下の命令を受けていましたが、翌日の15日に旧奉天駅の貨車の中で日本の無条件降伏を知ります。

その3日後には武装解除を受けそのまま再び貨車に乗せられ、旧奉天などを経由してシベリアに輸送されます。

これが香月の1年9か月に及ぶ過酷な死と隣り合わせのシベリア抑留生活の始まりでした。

香月はこの敗戦の日からセーヤ収容所に収容されるまで、11月下旬までの間にみた光景や体験を、その記憶をたどりながら11点の作品として描きました。

これが45年8月から11月にかけての第2期「敗戦・シベリア輸送」になります。

この時期の作品を一つ取り上げるとしたら《奉天 Mukden》です。

《奉天 Mukden 1970》p41 山口県立美術館

私たちを乗せた貨車は、故国へ背を向けて、再び奉天へ戻った。

ここでソ連兵のジープや自動小銃に監視され、北稜のキャンプへ入れられて、部隊の再編制が行われた。

新品の冬服が支給された時、少なくもこの冬を越すまでは日本に帰れない、いやシベリヤ行きは間違いない、とどの兵隊の胸にも、不安が黒雲のようにひろがっていった。

「香月泰男 シベリア画文集」p41 自筆解説文より

香月らの部隊は旧安東(現丹東)に入ったソ連軍によって武装解除されます。

そのまま日本に帰国できる可能性もないではありませんでしたが、最終的にスターリンによって日本軍捕虜50万人のシベリア抑留が決定されます。

旧奉天に移送された香月らの部隊は帰国命令のないことを知り打ちひしがれます。

ソ連軍の兵士に監視されながらぞろぞろと収容所内を絶望感にまみれながら生気なく歩くさまを、香月はまるで一匹のムカデのように描いたのです。

《第三期「セーヤ収容所」》

11月下旬、香月を含む第3中隊250人のセーヤでの収容所暮らしが始まり、主な労働内容は火力発電の燃料用の森林伐採とまきづくりでした。

当初半数ずつの隔日労働だったのですが、12月になると日曜以外は労働日となりました。

厳冬下で過ごすシベリアの環境は想像を絶する厳しさがあり、過酷な食糧事情もあって栄養失調や衰弱による死者が3月下旬までに25人を数えました。

しかし香月自身にとって幸運だったのは、収容時の所持品検査で没収された絵具箱が返還され、所長や軍医から制作を依頼されるようになったことでした。

画材不足なものの、肖像画や風景画など10点の作品を最初の収容所時代に残したのです。

これが45年11月から46年5月までの第3期「セーヤ収容所」時代です。

この時期の1枚は《埋葬 Burial》です。

《埋葬 Burial 1948》p66-67 山口県立美術館

セーヤ収容所は、香月らが収容された各地の収容所の中で最も過酷な環境だったといいます。

過酷な環境を共にしてきた戦友たちが次々と過労と栄養失調で倒れ亡くなっていくたびに、香月はその顔をスケッチしていったのです。

切り取った指の一部を遺骨として受け取り、お坊さんだった兵隊がお経を唱えて弔うというのがこの世界での一連の儀式でした。

しかし、いつか帰国が叶ったら遺族一人一人に遺骨とスケッチを渡そうと考えていた香月でしたが、その遺骨箱をソ連兵に見つかり没収されてしまったのです。

遺体は軍隊毛布にくるみ墓地まで運ぶことになります。

顔には白い布をかぶせ、凍り付いた大地に横になった戦友の手を胸の上で組ませ、凍り付いて固くなった大地をシャベルで掘り起こしてその穴に埋葬しました。

右下にあるのがそのシャベルで、左上の顔の見えない兵士たちが黙々と土を掘り返している様子を香月は描いています。

《第四期「チェルノゴルスク収容所」》

セーヤ収容所から今度はチェルノゴルスクの収容所に移送された香月らは、帰国までの11か月間をこの収容所で過ごします。

香月はここでポスターやプラカードを描いて過ごし、セーヤ時代と比べると比較的労働条件もゆるいものになっていきました。

この時期、香月は絵具箱の裏に「葬」「道」など、帰国後に描くモチーフの構想などを記号化して書き込んでいました。

46年6月から47年4月までの第4期「チェルノゴルスク収容所」時代です。

この時期の一枚は《左官 Plasterer》です。

《左官 Plasterer 1956》p92 山口県立美術館

新しい収容所の浴場建設の煉瓦積みを手伝わされた。

煉瓦積みは本職の他の男がやり、我々は煉瓦運びやセメント塗りをやった。

セメントが凍るので、熱湯でねり上げ、手早く塗り付けなければならない。

大方塗り付けるうち、セメントは硬く凍ってしまった。

私は煉瓦を手に持った時、日本に帰ったら、この位の大きな羊羹を食べてやろうと思った。

「香月泰男 シベリア画文集」p93 自筆解説文より

この作品は香月は以前描いたものを再び10年ほどのちに描きなおしてできたものです。

その証拠に左上の左官をしている自画像の右後ろに以前描いた顔を消した跡が、写真では見えにくいですが、残っています。

香月は三隅の自宅の土塀を修復する際に、若い左官さんのキビキビした動きをみてシベリアでの強制労働を思い出したといいます。

この体験がこの絵の自画像を描きなおさせたともいわれています。

《第五期「帰路・ナホトカ・復員」》

4月中旬になって香月たちはチェルノゴルスクを列車で離れます。

バイカル、ハバロフスクを経てナホトカにたどりつきます。

帰国の船を待つ中で初めて”インターナショナル”を歌わされ、収容所の中をデモ行進する体験をします。

最後の点呼を受け20日に引き揚げ船に乗船し、舞鶴港に着いたのは翌21日、そして復員列車に乗って故郷の三隅に到着したのは24日のことでした。

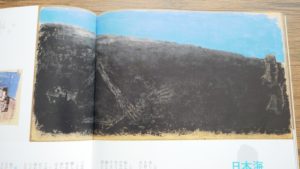

この時期の一枚は《日本海 The Japan Sea》です。

《日本海 The Japan Sea 1972》p108-109 山口県立美術館

シベリアシリーズはあまりカラーを強調しない、使わない作品が多いのですが、この作品は日本海の鮮やかなブルーがひときわ目立ちます。

これは日本海と帰国を目前にして倒れた日本人兵をナホトカの丘に埋葬した様子を描いています。

埋葬された兵士の足だけが靴を履いたままの状態で地上に出ていたのですが、香月はそれに顔と手を描き加えたのです。

夢にまで見た帰国を目の前に直前で力尽きた兵士の無念さを、青と黒のコントラストが強烈に伝えてくれます。

このようにこのシベリアシリーズでは作品の制作順ではなく、香月自身の足跡順に展示・説明されています。

長門三隅の香月美術館で「香月動物園」ギャラリーツアー

《蜻蛉 1954》香月泰男美術館

さて山口県立美術館のギャラリーツアーに引き続き、香月美術館でもツアーが行われたので行ってきました。

こちらは先ほどの陰鬱なシベリアツアーとうってかわって、明るく愛くるしい小動物たちの絵画が中心に展示されています。

おそらく香月自身の作家としての本質はこちらの方にあるような気がします。

《てんとう虫 1969》香月泰男美術館

香月が生涯住み続けた長門の三隅は山あり海ありの自然豊かな田舎町です。

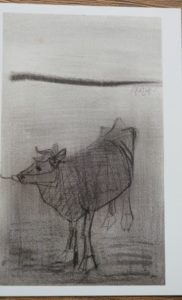

ここではバッタやテントウムシ、カタツムリ、蝶々などの昆虫から、香月自身が自宅で飼っていた鳩や犬をはじめ、牛やヤギなどの動物まで身近な存在でした。

これらに牛や象などを加えた動物たちを香月は展覧会の言葉を借りれば、”いのちを見つめる、温かなまなざし”で何枚も描いたのです。

絵画に加えてオブジェや焼き物など合わせて72点の作品群を展示していました。

《兎 1939》香月泰男美術館

さて、香月の明暗の2つの側面を表現した二つの展示会のほぼ同時期の開催は、香月という作家の全貌を知るうえで貴重な機会になったと思います。

残念ながら二つの展示会は終了してしまいましたが、この記事を読んでもらうことで、その余韻を少しでも感じてくれたらと思います。

《牛 1962-67》香月泰男美術館