目次

下松が鉄道産業の町になった歴史的経緯

日立製作所笠戸事業所正門前

おそらく下松と聞いて何らかのイメージが浮かぶのは県外の人では少数ではないかと思います。

下松市(くだまつし)は山口県の南東部にある自治体で、徳山の東隣にあります。

市域が広い自治体が多い山口県のなかでは比較的小さな町です。

かつては旧山陽道沿いにあって宿場町として栄え、萩藩の参勤交代の休憩所であるお茶屋(花岡勘場)などもこの地(花岡地区)にありました。

宿場町としての紹介は11月に日本三大奇祭のひとつ「きつねの嫁入り祭」が行われますので、その模様をこちらの記事で紹介しています。

今回は下松市のもう一つの顔である鉄道産業の町の側面を紹介したいと思います。

普段は静かな下松ですが、そんな町が全国区的にも大きく注目を集めるのが今回の英国向け高速車両の陸送プロジェクトです。

そのプロジェクトの話に移る前に、そもそもなぜ下松が鉄道産業の街になったのかということをひもといてみましょう。

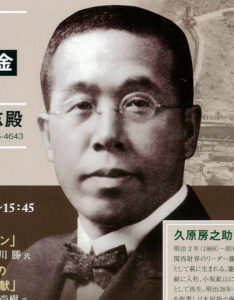

下松が鉄道産業の街となったのには前回お話しした久原房之介(くはらふさのすけ)が大きく関係しています。

久原の日立鉱山時代の部下で盟友だった小平浪平(おだいらなみへい)が1920年に設立したのが日立製作所です。

日立製作所は下松に鉄道車両製造工場をもっており、これが日立製作所笠戸(かさど)事業所です。

笠戸とあるのは、下松には”笠戸島(かさどじま)”という本土と橋でつながれた風光明媚な島があるからです。

産業の町下松にはこの日立製作所だけでなく、東洋鋼鈑など大きな工場がいくつかあります。

それでは日立製作所創業者の小平浪平について簡単に話してみたいと思います。

小平は栃木生まれで東京帝大の電気工学科を卒業しいくつかの会社を経て、久原も就業した秋田の藤田組小坂鉱山に電気技術者の工作課長として入ります。

ここで小平は他の鉱山の動力が主に蒸気機関だった時代に鉱山の自家電力化を進めます。

送風、輸送、電機、用水など多くの分野で日立鉱山は先進的な電化を試みます。

後に日立製作所が成長する基盤となった豊富な製品群は、この時小平が引き入れた帝大電気工学科卒の人材によって電力化された工場の存在が大きかったといいます。

小平は1910年に日立鉱山の電気機械修理工場で国産初の5馬力誘導電動機(モーター)を完成させます。

続いて200馬力の電動機の開発にも成功します。

小平はこの修理工場を電気機械の分野で発展させ事業化しようと決心して久原に新工場の建設を持ち掛けます。

そして宮田芝内(茨城県日立市白銀町)に新工場を設立することになり、これが日立製作所の創業へとつながるのです。

それでは”日立”という名前の通り北関東などに拠点を置く日立製作所が、なぜ中国地方の下松に工場を持っているのでしょうか。

それにはやはり久原房之助が深くかかわっています。

山口は萩出身の久原は、前回少しふれましたが、この下松の地に世界的な一大産業都市を建設する計画を持っていました。

それが「下松計画」です。

下松と周南市櫛浜にわたる沿岸地域に各工場を集合して一大工場地帯を形成し、積極的にアメリカ資本(USスチール)と技術をいれて、職工および家族その他18万人を収容すべき土地を開くという大計画でした。

実際に久原はこの地域に220万ヘクタールもの土地を買収し、またその土地収用のために地方金融(後の山口銀行)も買収したのです。

久原はこの買収した土地にまず日本汽船という造船会社を立ち上げます。

これが日本汽船笠戸造船所なのですが、第一次世界大戦が終結しそれまでの好況が嘘のように一転不景気になってしまうと、この造船所を日立製作所に売却します。

日立自身は造船業に乗り出さず、その工場で鉄道車両を製造し始めます。

これが今に至る日立製作所笠戸事業所の鉄道車両事業で、下松が鉄道産業の町になった経緯です。

日立製作所笠戸事業所が製造するCLASS800とは

日立製作所笠戸事業所では多種多様な車両を製造していますが、例えば関西のマルーン色で有名な阪急電鉄の車両なんかはほとんどここで造っています。

関東では比較的最近の車両でいえば、つくばエクスプレスのTX-2000系です。

台湾、韓国、アルゼンチンなどいくつか海外への輸出実績もありますが、今回のCLASS800(以下800系)は初めての欧州向け、英国向けです。

800系は2015年にイギリスの都市間高速鉄道計画(IEP)の一環として老朽化した一部の路線を走る車両です。

IEPはロンドンとロンドン以外の主要都市を高速幹線鉄道で結ぶ計画のことです。

先行車両はすでに2017年10月にグレート・ウェスタン本線(GWML)、2019年5月にイースト・コースト本線(ECML)を走っています。

こちらの動画に現地で走っている”AZUMA”が紹介されているのでご覧ください。

最高速は200キロちょっとで新幹線ほどではないですが、通勤列車としては十分に高速でしょう。

800系の特徴としては電化・非電化両区間の直通運転ができることです。

電化区間は架線から電力供給し、非電化区間は床下のエンジンと発電機ユニットから電力供給する「バイモード技術」を採用しています。

また車両の軽量化が図られているため燃費効率も良いことです。

800系は122編成866両が笠戸事業所で製造され、今回の車両はそのほぼ最終車両の納入となります。

なので今回の800系の陸送がおそらくは最後になるといわれています。

笠戸事業所で造られた車両は山口から船で運ばれ、英国のサウザンプトンの港へ陸揚げされます。

残りの車両は英国ダーラム州ニュートン・エイクリフの鉄道車両工場で製造中です。

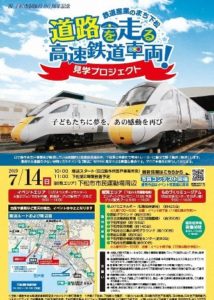

下松市渾身の「道路を走る高速鉄道車両!見学プロジェクト」

さて本来車両の陸送などは交通の妨げにならない夜間に行われるのが通常です。

しかし下松市は鉄道産業の町であることを全国にアピールしようと、市制80周年記念ということもあり、日中での陸送プロジェクトをスタートさせたのです。

名付けて「道路を走る高速鉄道車両!見学プロジェクト」です。

すでに1回目が2年前の2017年3月に行われており、その時は約3万人を集めて大いにアピールしたのでした。

なので7月14日に行われた今回は2回目になります。

日立製作所の正門前を出発した車両は、下松第2埠頭までの約2キロの行程を1時間をかけて輸送されます。

陸送されるのは先頭車両の2両で専用トレーラーに乗せられ、国道366号線を時速10キロ程度のスピードで運ばれます。

どのポイントで待つべきかは初心者にはわからないので、まずまちがいのない笠戸事業所の正門前で待つことにしました。

市長さん、県知事さん、事業所長さんたちによるスタートセレモニーが始まると風船が空に舞い上がり、いよいよ出発です。

白バイの先導でまず一台目の先頭車両がやってきます。

続けて2両目が来ますが、今度は車両の向きが逆になっていますね。

スタートまで2時間以上待ったのにあっという間に目の前を通り過ぎて行ってしまいましたが、沿道のみなさんも結構な雨の中を待っていました。

1回目の3万人を上回る3万5千人を集めたそうです。

日本人はこういうご神体?を眺めるのが好きなのかもしれませんね。

ただ残念なのはCLASS800はおそらくもう二度と日本では見られないということです。

仮に英国から追加受注がはいってもおそらく英国内の工場で生産されるでしょうから、笠戸からは出荷されないと思われます。

くだまつボウル前の広場に特設ステージが設けられた

日立さんにはがんばってもらってまた海外向けの高速車両を受注して陸送してもらいたいものです笑。

さて2回に分けて久原房之介や小平浪平など、戦前の経済人の足跡の一部を追ってきましたがいかがでしょうか。

広場に陸送の様子を生中継した野外ビジョンが設置

日本は明治5年(1872)に品川横浜間に初めての鉄道を開設しました。

その際の技術や資金は英国から供与されたものでした。

それから150年後に今度は日本から英国へと鉄道車両が提供されたわけです。

広場の屋台の様子

久原や小平が思い描いた未来図とは多少違っていたとしても、彼ら個人の気宇壮大な夢から誕生した産業の芽がこのようにして下松の地で開花しているわけです。

歴史のつながりと不思議さを感じた1日でした。

花岡地区の山鳩珈琲店で昼食

さて、車両が目の前から通り過ぎると雨が強くなってきましたので早々に退散することにしました。

花岡周防駅近く(近いといっても地方の感覚で近いです)の山鳩珈琲店に行きました。

この珈琲店の何がいいかというとまず名前ですね。

山鳩=YAMABATOといいます。

外観もレトロチックですが、中に入ると雰囲気がさらにあって喫茶店好きな人ならまず気に入るお店だと思います。

サンドイッチのBLTとケーキセットを頼みました。

ボリュームがありますね。

昔から地元に溶け込んでる古き良き喫茶店ですが、しゃれていて店員の方も制服姿でかっこよかったですね。

近くにいたら通っていると思います。

今回と同様に市制80周年を記念した映画「くだまつの三姉妹」の公開もありますのでお楽しみに。