目次

マリメッコ展ギャラリーツアーでマリメッコの歴史と魅力を再確認

以前にフィンランド陶芸展のギャラリーツアーに参加した記事を載せましたが、今回は同時開催されているマリメッコ展のツアーが6月23日に行われたので参加してきました。

マリメッコというとおそらく男性ならともかく女性ならほとんどの方は知っているファブリック・ブランドではないでしょうか。

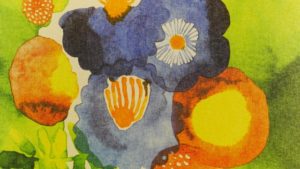

マリメッコと聞いて思い浮かべる図柄はやはりケシの花をモチーフにした”ウニッコ”でしょう。

マリメッコの代表的な図柄”ウニッコ”

かわいらしくポップな花柄デザインで、飽きのこない図柄なのでロングセラーになっています。

さてそんなマリメッコですが、その歴史を簡単に振り返ってみます。

マリメッコが生まれたのは1951年のフィンランド、アルミ・ラティアという一人のテキスタイルデザインを専門とする女性のヴィジョンによってでした。

夫のヴィリヨがオイルクロスファブリックプリントの会社「プリンテックス」を経営していたので、ラティアはそこでの仕事に携わることになります。

ラティアはそこで今までなかったのような大胆な図柄と色鮮やかなプリントを使った生地を作り出します。

それがマリメッコでした。

OIVAテーブルウェア10周年記念コレクション

当時フィンランドは敗戦国でロシアから独立したばかりの新興国でもありました。

フィンランドはご存じの通り北欧の国で日照時間は短く、敗戦後すぐのフィンランドでは陰鬱な空気が漂っていました。

時代的にも環境的にも陰鬱な雰囲気の中で、マリメッコのポップで斬新なデザインは人々を明るくさせました。

とはいえすぐにマリメッコが売れたわけではありませんでした。

《マリメッコ展ギャラリーツアー》学芸員による説明

いいと言ってくれる人は多いのに買ってくれるまではいかない、それが創業間もないマリメッコの状況でした。

そこでアルミはファッションショーの開催を思いつきます。

生地の使い方がわからない消費者に対して服にも使えますよとアピールしたのです。

このショーは大成功に終わり、マリメッコの生地はモデルが着るうちからどんどん売れていったのです。

マリメッコの生地は当初はワンピースに使われることが多かったのですが、服飾デザイナーのヴオッコ・エスコリン-ヌルメスニエミは縦縞のシャツのヨカポイカに使ったのです。

ココシャネルがそうしたように、ヴオッコはコルセットで締め付けられていたフィンランド女性を苦痛から解放したのです。

マリメッコはフィンランドで成功を収めた後、隣国のスウェーデン、そしてアメリカへと世界進出を果たしていきます。

そしてアメリカでの成功を決定的にしたのが1960年、大統領候補ケネディの夫人だったジャクリーン・ケネディがマリメッコの服を購入し、着用した姿がスポーツイラストレーティッド誌の表紙を飾ったことでした。

以後マリメッコは世界の女性の生活に浸透し、テキスタイルデザインにとどまらず様々な商品群にデザインを提供していくデザインハウスとしての会社になっていくのです。

萩美術館1Fロビーグッズ売り場

”Japan”をテーマにしたマリメッコデザイナーによるデザイン披露

今回のマリメッコ展はフィンランド陶芸展とともに写真OKの展覧会でした。

これはもちろん展覧会としてのマーケティングの一環とともに企業体としてのマリメッコの宣伝の意図もあるでしょう。

フィンランド陶芸展もフィンランド政府によるアートを通じての国と輸出品を宣伝したいという思惑もあります。

そんななかでマリメッコも多くの若手デザイナーを登用して新しいデザインを積極的につくりだしています。

そのなかには今回の企画展を通じて、”ジャパン=日本”をテーマにしたものもあります。

そこで3人のデザイナーとその作品のいくつかを紹介したいと思います。

マイヤ・ロウエカリさんはマリメッコとヘルシンキ芸術大学が主催したデザインコンペで優勝、その後マリメッコで明るくグラフィカルなデザインを追求しています。

《Kasvu カスブ 》成長 マイヤ・ロウエカリ 2014

《Siirtolapuutarha シィルトラプータルハ》市民菜園 マイヤ・ロウエカリ 2009

個人的にはこの人のデザインが好きです。

なんとなく日本的な花模様のように感じます。

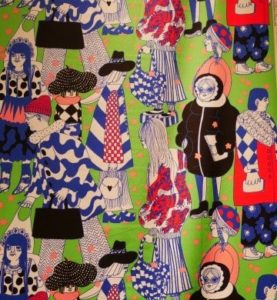

ロウエカリさんは来日して原宿でしょうか、日本の女の子のファッションをモチーフにデザインを描いています。

《キルシカンクッカサデ》マイヤ・ロウエカリ 2014

マリメッコには日本人デザイナーも複数いてかなり活躍されていますが、フィンランドのデザイナーが来日して日本人を対象にしたデザインをするというのは前例がないでしょう。

ロウエカリさんが人模様を描くのも珍しいと思うので貴重なデザインではないでしょうか。

実際、このロウエカリさんのデザインはパネル展示もされていてプッシュされていましたね。

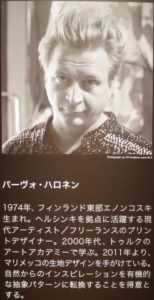

パーヴォ・ハロネンさんは自然からインスピレーションを得て抽象的なパターンに転換することを得意とするフリーランスのデザイナーですが、現在はマリメッコで生地デザインを担当しています。

《Kaira カイラ》森 パーヴォ・ハロネン 2015

《Torstai トルスタイ》木曜日 パーヴォ・ハロネン 2015

マイヤ・メッツォラさんもマリメッコのデザインコンペで選ばれ、それ以来マリメッコでデザインを担当しています。

水彩やフェルトペン、グワッシュなどの多彩な画材を駆使して、やわらかで繊細な表現を好みながら時には大胆なデザインも披露します。

《Juhannustaika ユハンウスタイカ》夏至の魔法 アイノ=マイヤ・メッツォラ 2007

《Kuuskajaskari ケースカヤスカリ》フィンランドの島 アイノ=マイヤ・メッツォラ 2012

今回おもしろかったのはマリメッコのデザイナーたちが日本の茶室の表装をデザインしたことです。

名前を「真理庵(まりあん)」といいます。

床の間の掛け軸もマリメッコ調でとってもポップで斬新です。

この茶室は分解して運べるようになっていて、マリメッコ展が日本各地を周遊しているのについていってその都度組み立て分解運搬されているようです。

せっかくなのでお茶もいただくことにしました。

お菓子は愛知県の和菓子屋さんのお菓子で、東京オリンピックを意識してのことでしょうか、輪っかが連なったこれまたポップなお菓子でした。

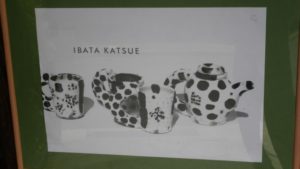

白黒のドットが特徴的なイバタカツエ陶芸展

このマリメッコギャラリーツアーの前日22日になるのですが、ギャラリー「俥宿(くるまやど)天十平(てんじゅっぺい)」でイバタ・カツエさんの器展が開かれるというのでお邪魔してきました。

俥宿天十平は店主の中原万里さんが営まれています。

ご主人の省吾さんが人力車の車夫をされていてその営業所でもあります。

趣のある門を抜けると緑豊かなお庭が広がっていて、とても気持ちのいい空間になっています。

萩にはこういうギャラリーや喫茶がいくつかありますが、ここはその代表的なお店の一つです。

広い平屋の日本家屋は江戸時代後期の建物だそうですが、家屋の両側のガラス戸を開けると風がやさしく通り抜けていきます。

一時は産婦人科の医院としても使われていたこともあるそうです。

大正時代に増築された洋館は喫茶になっていて、紅茶やスコーンのセットなどが楽しめます。

この日は浜松在住の陶芸家イバタ・カツエさんの器展の初日になります。

個人的に以前たまたま天十平を訪れた際にイバタさんの湯飲み茶わんを購入しており、普段からコーヒーを飲む際に愛用していたこともあって、これは是非行かなければと思い伺いました。

この日はイバタさん本人も在廊されるというので楽しみでした。

朝一番に伺ったので自分が最初の客かなと思ったらすでに萩のケーブルテレビの方が取材ビデオを回しておりましたね(笑)。

イバタさんの器は白地に大胆な黒模様で厚さもあり、ぱっと見は男性的な作風です。

モチーフは黒のドット模様や龍、兎、そして鴉(カラス)などです。

しかしそのキャラクターをみるとどこかコミカルでなんとも愛嬌がある象形をしています。

イバタさんが陶芸を始められたきっかけは萩にあるといいます。

まだ未成年だった時に萩で萩焼の体験講習を受けてその時の先生に褒められたことがきっかけなのだそうです。

それから数十年の時を経て再び萩の地で個展を開くというのはなんとなく運命的です。

中原さんが俥宿を始める前に初めて買った”作家もの”がイバタさんのポットだったそうです。

それから26年を経て、念願の個展を開くことができたと聞くとギャラリー業の奥深さの一端を感じてしまいます。

ところで今まで黒模様の陶器しか造ってこなかったイバタさんですが今回はじめて朱色の器をつくったそうです。

まだいろいろと試行錯誤の段階だとおっしゃっていましたが、なかなかどうして落ち着いた朱色で黒模様の器と対になってとても映えます。

なので自分もタイのヒラキの模様が描かれた朱色の小皿を購入させていただきました。

大きな取っ手のついたとても存在感のあるコーヒーカップも購入しました。

写真を見ると重そうですが、取っ手の部分の中は空洞になっていて持つと程よい重さになっていてしっくりときます。

イバタさんとはとりとめのないお話もさせていただきとても楽しかったのですが、カメラの前では緊張されて何度か言葉につまっていたイバタさんが、猫をみるとうれしくてしょうがないといった感じで写真を撮られていたのがおもしろかったです。

この日は昼と夜に食事会が催されて、自分は夜に「そらとカフェ」の松本公子さんの色彩豊かで繊細なお料理をイバタさんの器に乗せていただくというぜいたくな体験をさせてもらいました。

さて和洋の図柄の魅力を感じ取った二日間でしたが、イバタさんの図柄に洋の要素を感じますし、マリメッコのデザイナーの図柄には和の要素が入っているようにも思います。

二つの模様に共通するのは時代に色あせない普遍的で独自のものを生み出していることだと思いました。

皆さんはどう感じられますでしょうか。