目次

仙崎の街並みが一望できる王子山公園の桜

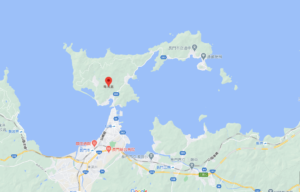

王子山公園は青海島(おおみじま)の入り口、仙崎港から橋を渡ったところにあります。

公園自体はとても小さく、止めれる駐車場も小さいため行き過ぎてしまいそうになるぐらいですが、橋の終わりすぐ左手にあります。

この小さな公園が人気なのは、公園から対岸の仙崎の街並みが一望できるからです。

有名な仙崎出身の詩人金子みすゞもここからの情景をみて詩をつくっています。

公園になるので植えられた、桜はみんな枯れたけど、

伐られた雑木の切株にゃ、みんな芽が出た、芽が伸びた。木の間に光る銀の海、わたしの町はそのなかに、龍宮みたいに浮んでる。

銀の瓦と石垣と、夢のようにも、霞んでる。王子山から町見れば、わたしは町が好きになる。

干鰮のにおいもここへは来ない、わかい芽立ちの香がするばかり。金子みすゞ作 『王子山』

この一節、”銀の瓦と石垣と、夢のようにも、霞んでる” は行ってみないとわからない修辞だと思います。

この日は春の陽気にあふれた晴天だったので、仙崎の家々の瓦が実際に銀色に輝いて見えました。

仙崎と青海島が橋(青海大橋)で結ばれたのは1965年の10月のことです。

それまでは人々は渡し舟で行き来していました。

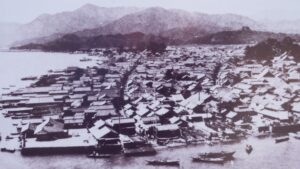

下の写真は戦前のものですが、一番下に渡し舟が数隻映っているのがわかると思います。

仙崎出身の俳人白潟思月(しげつ)は「春風や 尼を乗せたる 渡し舟」と歌っています。

王子山の由緒は古く、仙崎祇園町にある八坂神社のはじまりは王子山といわれています。

その神社に残る記録には遣唐使の時代、吉備真備が日本に戻る帰途、王子山に素戔嗚尊(スサノオノミコト)を祀り祇園社としたとあります。

その時代は島と本土は陸続きだったようです。

公園の頂上には忠魂碑が建っており、そのそばに桜の木が生えております。

この季節、桜とともに仙崎の街並みをご覧ください。

向拝が立派な西圓寺の山門

王子山公園を後にして青海島の東端にある通(かよい)漁港を目指すルートを走ります。

右手に海を見ながら走っていると、左手に西圓寺(さいえんじ)が見えてきます。

西圓寺は浄土宗のお寺で元禄年鑑に創建されたと伝わります。

西圓寺の山門は立派で一見の価値があります。

元々は萩にある大照院のもので、建立1790年代のものを明治四年に移築されたそうです。

材質は欅(けやき)を主体とし、三間二重門、正面向拝(こうはい)一間付の格式ある山門です。

向拝とは、仏堂や社殿の屋根の中央が前方に張り出した部分のことです。

山門の両脇にはこの季節桜が咲いていて風情があります。

また本堂にも面白い特徴があります。

本堂は文政八年(1825年)の建造で、入母屋造本瓦正面九間、側面八間の方丈系で材質は欅です。

本来あるはずの向拝が正面になく、入り口を左右両端に持っている特異な建物です。

向かって右側から女性が、左側からは男性参拝者が出入りするようになっています。

大日比の夏みかん源樹栽培場所

西圓寺の目の前の港に夏みかんの源樹があります。

夏ミカンというと萩のものが有名ですが、もともとは1772~1780(安永年間)にこの大日比(おおひび)の海岸に流れ着いた果実から種子をとり蒔いたことから始まったといわれています。

種子を蒔いた人は西本於長(ちょう)という人で、どうも果実は南方のほうから海流に乗ってこの地まで来たようです。

このときの原木は今も残っていて見ることができます。

夏ミカンは酸味が強く食には適さないと思われていましたが、初夏に食べてみると酸味が減じていておいしかったので広く栽培されるようになりました。

特に萩では明治に入り禄を失った武士のための救済措置として夏みかんの栽培が奨励され、今では街のあちこちで見ることができます。

山口県では夏ミカンの白い花は県花に指定されています。

大日比ではおよそ200年前から火祭り「大日比のどんど焼き」が行われてきました。

「どんど」とは、大量のシダとお正月のしめ飾りを、高さ約8mもの巨大なやぐらに組み上げたもので、全国有数の規模です。

これを正月に焼くことで、次の一年の無病息災を祈るという意味合いがあります。

名前の由来は燃えるときにでる”どん”という音によるもの、”どんどん”焼けるからという説もあります。

京都、滋賀から北陸地方では、小正月の火祭りが「左義長(さぎちょう)」と呼ばれています。

大日比ではどんどが焼き倒れた方角に豊漁があるといわれています。

さくらの里に咲く千本桜

さて、この春の季節に青海島を訪れる目的の一つがさくらの里に咲く桜並木の鑑賞です。

さくらの里には平成元年に広くオーナーを募って植樹された1000本を超えるソメイヨシノがあります。

山の斜面にびっしりと植えられた桜の木々が平成の時代を超えて大きく成長し、見どころのある咲き方をしてくれます。

駐車場も大きいので安心して車を停められます。

王子山公園の桜とあわせてこの時期桜を楽しんでほしいと思います。

民宿「活魚 冲千鳥」で焼鳥ランチ

青海島では食事をする場所が少ないため、民宿「冲千鳥」で出されてる焼鳥の定食は貴重です。

長門は焼き鳥の街といわれるぐらい焼き鳥の店舗数が多く、地元産の良質の鶏肉が楽しめます。

長門は昔から蒲鉾(かまぼこ)生産が盛んで、鶏のえさとなる魚のアラが安く豊富に手に入るという環境があるため養鶏業が盛んになったといわれています。

冲千鳥では鉄のプレートの上で鶏肉を焼いて食べる定食が用意されていて、とてもリーズナブルに長門産の鶏肉を楽しめます。

とてもジューシーでおいしいので、ドライブの際はお立ち寄りください。

クジラ漁で栄えた通漁港

さていよいよ最終目的地の通漁港(かよいぎょこう)が見えてきました。

仙崎、大泊と並んで負けず劣らず大きな漁港です。

ここで少し山口県北浦地域の捕鯨の歴史について振り返ってみたいと思います。

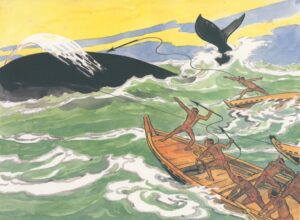

ここ通浦では延宝元年(1673)から鯨組(鯨漁を目的に組まれた漁民のチーム)がはじめられ、網取法の導入に伴い大型の鯨漁も盛んになり、明治末期まで捕鯨の拠点基地として繁栄しました。

通浦など北浦地域が江戸時代から捕鯨拠点として機能したのは、この地域がクジラの回遊地域にあたること、そして島の湾がクジラの追い込み漁に適していたことが挙げられます。

網取法とは、クジラを網によって囲い込み搦めて、銛(もり)でつきやすくした漁業法です。

それまでの突取法は慶長11年(1606年)、太地(和歌山県太地町)の郷士和田頼元によって始められました。それは、縄をつけた銛を用い、刺手組五組(突船5隻を1組とする5組)を組織する捕鯨法でした。

延宝3年(1675)同じく太地浦の太地角右衛門が蜘蛛の巣に蝉が引っかかってもがく姿を見て、突取法に網を併用する網取法を考えました。

それまでの突銛だけでは海中深く潜る大型の鯨(ザトウクジラ)に対して無力だったので、小型の鯨(セミクジラ)しか捕獲ができなかったのです。

もちろん大型の鯨をとることはリスクを伴い、また多くの人手を必要としました。

そのため通浦の鯨組の人手は300人超という大掛かりなものでした。

大型鯨を獲ることは「鯨が一頭獲れれば七浦賑わう」ほどの繁栄を北浦地域の漁港にもたらし、瀬戸崎(今の仙崎)、通、川尻などの長門の漁港は捕鯨が重要な産業となったのです。

そして捕鯨は北浦地域にとどまらず、防長の瀬戸内海側、また北九州の鯨組の人々が互いに雇いあって協力することもありました。

これが可能だったのは長州藩の理解と支援があってのことですが、なぜ藩は捕鯨を支援したのでしょうか。

それは鯨からとれる鯨油(げいゆ)が、水田の害虫の駆除に効果的で、稲作の生産量の拡大と安定に効果的だったからです。

油が農薬になるというのは意外かもしれませんが、世界の農業史をみると、古来から人類は油を農薬として利用してきたことがわかります。

紀元前のギリシャやローマでは植物を煮出したワインや植物油に作物の種子をつけて害虫から守りました。

オリーブオイルには殺虫剤の成分(リモネン)が含まれていることが今ではわかっています。

日本ではこれが鯨油でした。

寛文10年(1670)に鯨油を使った注油法が筑前国(福岡県)の庄屋、蔵富(くらとみ)吉右衛門によって開発されました。

この方法はまず油を水田に注いで水の表面に被膜をつくり、次にイネを竹笹などで払って害虫をそこに落とします。落ちた虫は油が体に付着し気門がふさがれ窒息死するというわけです。

鯨油の代わりに菜種油などが使用されることもあったようです。

この方法は近代農薬が広がる昭和50年ごろまで続いたというのですから驚きです。

1670年に注油法が、75年に網取法が、それぞれ農業漁業の分野での革新によって北浦での捕鯨が盛んになったのです。

江戸時代における藩を超えての技術革新の地域への伝播の速さにも驚かされますね。

そして幕末時、長州の鯨骨(げいこつ)は薩摩藩との貿易の際、重要な輸出品となりました。

というのも薩摩では鯨骨は牛馬骨と並んで獣骨と呼ばれ、骨紛にして肥料として利用したからです。

この地の捕鯨に関心を持たれた方は、鯨資料館がありますので是非お寄りください。

さてこの資料館の裏、山の手のほうに鯨墓(げいぼ)があります。

鯨墓とは文字通り鯨のお墓のことです。

延宝七年(1679)に向岸寺の五世讃誉(さんよ)上人は自分の隠居地である清月庵に観音堂を建てました。

ここで上人は捕獲した鯨の回向(えこう)、浄土宗における法要を行ったのです。

後に鯨組によってこの地に鯨墓が建立されます。

墓には次のような意味の刻印がされています。

我々の目的は、本来お前たち胎児を獲るつもりではなく、むしろ海中に逃してやりたいのだ

しかしお前独りを海にはなってやっても、とても生きえないだろう。

どうか憐れな子らよ、念仏回向の功徳を受け、諸行無常の悟りを開いてくれるように

墓の背後には、元禄五年から明治時代にかけての鯨の胎児70数体が埋葬されています。

また墓の側面には『元禄五年壬申五月、願主設楽孫兵衛、池永藤右衛門、早川源右衛門』と三人の綱頭の名前が刻まれています。

この早川源右衛門の早川家は代々通浦の綱頭を務めた家柄で、その家屋「早川家住宅」が国指定の重要文化財として残されています。

元々は廻船問屋の黒川家の住宅だったものを早川家が買い取って移り住んだものです。

建築様式から18世紀後半のものとみられ、土蔵造りの一部二階建て、南妻入母屋、北妻切妻造りの本瓦葺きです。

意匠には漁家らしい豪放さも見られ、全国的にも珍しい遺構として貴重なものです。

現在もご家族が住んでらっしゃいますので、訪れる際はお静かにお願いします。

明治時代末期まで続いた通浦での捕鯨は、遠洋での近代捕鯨が盛んになるにつれて衰退していきました。

かわりに同じ山口県内の下関漁港が遠洋捕鯨の拠点として台頭していくのです。

日露兵士の埋葬地

早川家住宅を後にして今度はつきあたりを左折して少し坂を上ると右手に「日露兵士の墓」という看板がみえます。

石畳を歩いて坂を下ると海岸線にでます。

そこに一対の墓碑があります。

一つは「常陸丸遭難者の墓碑」、もう一つは「露艦兵士の墓碑」です。

大型貨客船だった常陸丸は日露戦争が始まると陸軍の御用船となります。

明治三十七年六月十五日、将兵ら千人余りを乗せた常陸丸は戦地の中国へ向かう途中、玄界灘にさしかかったところをロシア艦に撃沈され多数の戦死者が出ました。

その遺体が通浦の沖合にも流れてきました。

出漁中の君川亀太郎が遺体を拾い上げ、丁重にこの地に葬ったのです。

この墓碑は大正十年に建てられたものです。

もう一つの墓碑ですが、明治三十八年五月二十七日、二十八日に日本海海戦で日本の連合艦隊がロシアのバルティック艦隊をせん滅すると、多くのロシア兵士の遺体が山陰沿岸に漂着しました。

そのうちの数体が通浦にも漂着したので、浦人の手によって丁重に葬られました。

長らくは自然石を置いただけでしたが、明治維新100周年を記念して現在の墓碑が建立されたのです。

毎年六月十五日に合同の慰霊祭が行われています。