目次

特別列車でなければたどり着けない秘境駅「清流みはらし駅」

今回は新設された清流みらはし駅に行くために、みはらしツアーに参加してきました。

この清流みはらし駅、入り口出口がないので、列車以外はたどり着く術がありません。

まあ対岸から錦川を泳いで渡り、そこから山の斜面を登ればあるいはいけるかもしれませんが、そんな酔狂な人はいないでしょう。

これはツアーですので期日が決まっており、事前に申し込む必要があります。

ウェブでも受け付けているので、申し込めばチケットが送られてきます。

価格は大人一人、往復の乗車券とお弁当代を合わせて4500円です。

もっとお得でみはらし駅だけに行って帰ってくるツアーだと弁当はつきませんが1500円で楽しめます。

詳しくは錦川鉄道のサイトをチェックしてください。

先着順で人数が限られていますので、参加されたい方は早めにおさえたほうがいいと思います。

今回もほぼ満席状態でした。

さて、このツアーは岩国駅から始まります。

岩国駅は沿線の主要駅なのでやはり大きな駅です。

現在新しいバスセンターが駅前で工事中でした。

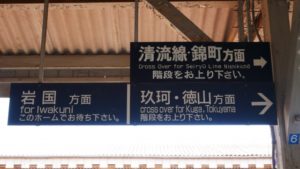

錦川清流線はその岩国駅の0番ホームから始まります。

”0番”のというのが意味深ですが、錦川鉄道はJR西日本とは違う第3セクターの鉄道会社です。

もともとは錦川清流線は国鉄特定地方交通線である岩日線(がんにちせん)でした。

岩日線の”日”は島根県は津和野と益田を結ぶ山口線の途中駅にある日原(にちはら)駅のことです。

岩日線は計画のまま途中でストップし、錦町駅で終点となったわけです。

岩日線は山陽と山陰を結ぶ陰陽連絡鉄道の一つとして計画されたものでしたが、国鉄再建の途上で立ち消えになったのです。

このため錦川鉄道のすべての列車は川西駅から岩徳線に乗り入れになっており、このため0番ホームということになっているのです。

さて、ホームで待っていると、白地にグリーンのラインが入った1両編成の清流みはらし列車「キハ40」が入ってきました。

表示は団体となっており、特別列車であることを示しています。

写真正面の右側に「JR東日本」、側面に大きく「JR」、車内の扇風機も「JR東日本」とはいっていますね。

そうです、この車両は郡山工場で造られたJR東日本の列車でした。

栃木で走っていた車両だそうですが、錦川鉄道に譲渡されて塗装もそのままに清流線を走っているのです。

個人的にこの塗装は清流みはらし号に似合っていると思います。

席は決められていて番号通りに着席します。

机にはお茶とお弁当が用意されていましたが、このお弁当とてもボリュームがありおいしかったです。

錦帯橋付近にあるお料理・弁当屋さんの瀧川さんのお弁当らしいですね。

この列車は沿線のすべての駅に停まるわけではありません。

後で紹介する西岩国駅と川西駅を通過すると岩徳線と分岐してトイレ休息のために北河内駅(きたごうちえき)にまず停車します。

北河内駅で景色を眺めていると、対向列車のせせらぎ号がやってきました。

表装には錦川名物のアユとオオサンショウウオと紅葉が描かれています。

周りにはカメラの愛好家の方がみはらし列車が止まることを知っているので、シャッターチャンスを求めて集まっていました。

この北河内駅を再出発すると、次はいよいよ清流みはらし駅です。

この新駅、今年の3月19日に開業したばかりの出来立てほやほやの駅です。

幅3m、延長9mの小さな駅で、改札もイスもありません。

このようなイベント列車のみが止まるホームと屋根だけの展望駅です。

この駅の目と鼻の先に滝が流れていました。

この清流線沿いにはいくつかの滝が流れていて、その度に徐行運転してくれます。

前日に雨が降った影響で、錦川は濁っていていつもの透明感はありませんでしたが、それでも背後の森林とともに深いグリーンの情景が印象的でした。

さて清流みはらし駅を堪能した後は、終着の錦町駅(にしきまちえき)に向かいます。

錦町駅には通常列車である2両編成の清流号が止まっていました。

この錦町駅は駅舎であるとともに錦川鉄道の本社でもあります。

食事ができるカフェもありますし、特にカレーライスはお勧めだそうですよ。

今回は利用しませんでしたが、錦町を周回するトコトコ列車(実質タイヤのついたバス)が運行されています。

前もってトコトコ列車を乗ると決めている場合は、清流線との生き帰りの連絡の時間をしっかりチェックしていきましょう。

1本逃すと大変なことになりますので。

最後に錦町駅前の標語を胸に刻んで帰路につくことにしました。

昔は元祖山陽本線だった岩徳線

岩国と徳山を結ぶ路線を岩徳線(がんとくせん)と呼びます。

錦川清流線はこの岩徳線に乗り入れており途中川西駅で分岐しています。

この岩徳線はもともとは元祖山陽本線でした。

海岸側にある現在の山陽本線は、昔は柳井線(岩国・櫛ヶ浜間)と呼ばれていました。

そして昔の岩国駅といえば、この岩徳線にある西岩国駅だったのです。

もっと言うと、この西岩国駅が岩国駅になる前に元祖岩国駅がありまして、その名前が麻里布駅(まりふえき)でした。

その麻里布駅は今はまた元に戻って岩国駅となっています。

わかりにくいですが、岩国駅は1代目と3代目が現在の岩国駅、2代目は現在の西岩国駅ということになります。

当時主要な駅として建てられた西岩国駅は、以前紹介した萩駅と同様にとても瀟洒(しょうしゃ)な洋館駅舎になっています。

萩駅と同様、白壁に柱や梁が露出するハーフティンバー構造で、萩駅が薄緑のミント色に塗られているの対して西岩国駅は赤みがかったブラウンです。

駅は自治体に所有権が譲渡されて岩国市の所有となっており、駅舎の管理はNPO法人が受託しています。

西岩国駅の駅舎の写真をみればわかりますが、いろんなところにアーチ状の模様が入っていますね。

これは錦帯橋を模したものだといわれています。

岩徳線はお世辞にも利便性の高い鉄道だとは言えません。

1時間に2本走るのは朝夕の通勤通学用の岩国行きの列車だけです。

昼間だと一本逃すと次は2時間後ということもあります。

このようなことになっているのはやはり岩国と徳山を結ぶ鉄道が山陽本線もあり並行して2本走っているからでしょう。

そして山間部の岩徳線の利用者数は年々少なくなっているということです。

西岩国駅の1日の乗員者数は2000年から約半分にまで減っています。

独特な世界観で人気の「いろり山賊」で昼食

岩徳線の途中駅に玖珂駅があります。

この玖珂駅から歩くと20分ぐらいのところに「いろり山賊」はあります。

ただ歩いていくことは道路事情をみてもあまりお勧めできません。

車かタクシーかバスで行かれることをお勧めします。

実際、地元の人でも免許を取ったら最初に行くところといわれているそうです。

このいろり山賊はテーマパーク的な造り方をしている居酒屋?で、一種独特の風情が人気を呼んでいます。

いろり山賊のほかに玖珂店には山賊料理のほかに喫茶が楽しめる「かまど」と肉料理もある「桃李庵」の2店舗が併設されています。

お店は順繰りにお休みするので、いついってもどこかの店は開いています。

この雰囲気、人によってはもしかしたら”キッチュ”のように感じられるかもしれませんが、自分はこの突き抜け感が好きです。

山賊らしい猥雑さと傾奇感といいますか、このギリギリのところというかそのバランスをあえて崩したところに経営者のすごみすら感じさせます。

山賊のなかでもいろり山賊は元祖のお店ということもあり一番目立っています。

遠くからくるお客さんもこのいろり山賊を目的に来る人も多いでしょう。

いろり山賊は野外席がメインになっていて、赤い大きな提灯が目印です。

その名の通り、いろりを囲む席もあり、好きなところでお食事ができます。

いろり山賊の名物というと、山賊おにぎりと山賊焼きです。

山賊おにぎりは拳大の大きなおにぎりで、これひとつで大体胃の半分は収まります。

外は大きな海苔で包まれ、中は店で焼き上げほぐしたサケ、そしてこぶと梅が入っています。

もう一つは山賊焼きと呼ばれる若鳥を炭火でバリっと焼き上げた照り焼きチキンです。

甘いたれが印象的で、長い串を手づかみでバリバリと食べます。これぞ山賊食いでしょうか。

この山賊、地元の人以上に県外からお客さんが来るそうで、実際昼だったこともありツーリングのお客さんも多かったですね。

やっぱり話のネタになるからでしょう。

郊外にあるにもかかわらず結構遅くまでやっています(12時)ので、お近くを通るときはお酒を飲まなければお勧めのお店になります。