目次

萩の映像作家、下瀬信雄氏の集大成的な写真展

下瀬信雄さんというと、土門拳賞も受賞したことのある萩在住の写真家です。

その下瀬さんの集大成といもいうべき展覧会が現在山口県立美術館で開かれていますので行ってきました。

山口県立美術館は県立図書館、県庁、市役所が集まっている地区にあります。

外装は赤色のタイルで覆われていて、緑の街路樹と合わさっていい風情です。

特にこの日は雨が降っていましたので、梅雨入り間近の季節のにおいが感じられてよかったです。

県立美術館はロビーにはいると内部のロビーに沿って大きな吹き抜けのガラス窓が続いていて、とても開放的な空間になっています。

そこに下瀬さんが撮った王子山から見た仙崎の街の大きな風景写真が設置されていて、写真自体の大きさに圧倒されます。

《下瀬信雄展 BOUNDARIES IN NATURE》NOBUO SHIMOSE p047 長門市仙崎

一通り作品を拝見し終わって再びロビーにでてきますと、おひとり男性が座っていらっしゃいました。

それが下瀬さん本人でした。

今日は来られないと思っていたので驚きましたが、何人かの方が声を掛けられていたので、私も写真集を購入後に挨拶に伺いました。

下瀬さんは写真を見て想像していた通りのやさしいお人柄そのままの人で、気持ちよく対応していただきました。

持っていた写真集「萩の日々」と今回の展覧会の写真集2冊にサインをいただきました。

《下瀬信雄展 BOUNDARIES IN NATURE》NOBUO SHIMOSE

《萩の日々 DAYS IN HAGI》nobuo shimose

この写真集は自分がこのサイトを始める際に山口県内の写真を撮る際に参考にしようと思って購入したものです。

この写真展における写真集は下瀬氏の集大成的な本になっており、お値段も写真集としては比較的お安くなっていますのでお勧めです。

写真評論家・飯沢耕太郎氏による講演

さて、今日の目的はこの展覧会とともに下瀬さんを対象にした写真評論家飯沢耕太郎氏による講演を聴きに行くことです。

美術館には講義用の別棟がすぐ近くにあり、そこで講座が開かれました。

下瀬さんも同席のなかで講演が始まりました。

飯沢さんは日本の写真界における評論活動の草分け的存在で、日本の写真史をリアルタイムで見つめてきた重鎮でもあります。

ここでは飯沢さんの言論の一部を紹介したいと思います。

飯沢さんによれば下瀬さんには二つの視点があるといいます。

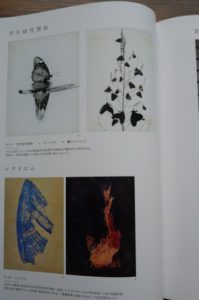

下瀬さんの子供の時の夢は科学者もしくは詩人になることだったといいます。

下瀬さんの写真にはこの二つの視点、科学者のような構築的な視点と詩人のような抒情的な視点の二つがみられるといいます。

個人的にも下瀬さんの人柄は高校の理科の先生のような雰囲気があります。

学生時代の習作をみても昆虫や植物への解剖学的な視点と、それとは別の美意識のようなものが感じられます。

《下瀬信雄展 BOUNDARIES IN NATURE》NOBUO SHIMOSE p58より抜粋

飯沢さんによれば下瀬さんの写真を語るときにもう一つ大事なのは、下瀬さんが東京綜合写真専門学校の卒業生だということです。

この学校の特徴は創立者が写真評論家ということもあり、作品を批評的にみることを重視しています。

このため職業カメラマンとしての技術的な習得だけではなく、映像作家として創造性を発揮することが求められます。

学生時代下瀬さんは実験的な習作をたくさん残していますが、この時に映像作家としての下瀬さんの下地ができてきたのです。

下瀬さんは実家が萩のカメラスタジオだったので、父親を早くに亡くしたこともあり、学校を卒業後は東京に残らず萩に帰郷して家業を継ぎます。

心情的には東京の刺激的な環境を欲していたと思いますが、萩でも創作活動はできるという意思を強く固めたようです。

今のようにネットに作品を上げれば世界中の人が見てくれるという環境にはありませんので、下瀬さんは自分の作品を東京の編集者に持ち込んでみてもらってたそうです。

このあたりに通常の人とは違う映像作家としての自負と強い意志が感じられ、地方であっても映像作家として自立できるというモデルケースを提供してくれています。

下瀬信雄氏のライフワーク《結界シリーズ》

山口県中央部や萩がある北部山陰地方周りにはジオパークと呼ばれる自然が広がっており、すこし郊外に出ると鬱蒼とした山道を旅することも簡単です。

そこには普段は人が立ち入れない、立ち入っていけない場所と境界があるように感じます。

下瀬さんが始めた結界シリーズは、この自然に潜む境界を6X6の中判カメラを顕微鏡のようにしてモノクロで微細な描写を実現したものです。

この中判カメラ、重さは20キロありますが、下瀬さんはこれを担いで今でも生い茂る草の中にはいっていきます。

《下瀬信雄展 BOUNDARIES IN NATURE》NOBUO SHIMOSE p168 より抜粋

このような大き目の中判カメラの使用はやはり下瀬さん自身がスタジオを経営されていることもあるでしょう。

下瀬さんはその時期ごとにテーマがあり写真集としてまとめられていますが、その都度撮影機材を変えていらっしゃいます。

「写真家の場合、何を表現したいかでカメラが決まるし、カメラという制約ゆえに独特な表現も生まれる」 p168より抜粋

山口県立美術館の玄関口にある大きな仙崎の街の写真などは専用の機材なしにはできなかった作品です。

撮影がデジタルに変わり、写真がスマホという小さな画面で見られる時代に抵抗するかのように、むしろ大きな作品を訴求する下瀬さんに表現者としての旺盛な反骨精神がみえます。

この結界シリーズはモノクロで撮られていますが、これは色を捨象することで植物のフォルムに焦点を合わすとともに白と黒、生と死の世界を描き出すことにあります。

《下瀬信雄展 BOUNDARIES IN NATURE》NOBUO SHIMOSE p143より抜粋

それはこの段落の上の写真、自分が撮ったものですが、カラーだと植物の緑が映えてどうしても植物の生き生きとした様子を感じ取ってしまいます。

下瀬さんが天地結界シリーズをモノクロで撮る理由がわかると思います。

ストリートスナップについて

ストリートフォトというのは要するに街を散策しながら気になった風景や人物をパチリと撮ることです。

今ならスマホを皆さん持ち歩いているので、潜在的には一億総スナップカメラマンということになります。

と同時に自分たちがいつ被写体になるかもしれないという意味で、一億被写体ということにもなる時代なのです。

誰もが撮って撮られてというグレーなゾーンが広がっている時代、下瀬さんの撮られるスナップを見ることは、スナップ写真の存在意義を問い直す機会でもありました。

というのもスナップといえば聞こえはいいかもしれませんが、勝手に他人の肖像を取るわけですから、あまり上品な行為ではないことも一方であります。

自分も山口の観光写真の合間にストリートフォトを撮るときがありますが、一抹の後ろめたさというものはどうしても感じられるものです。

最近発掘されたヴィヴィアンマイヤーや、再発見されたソール・ライターなど私も好きな写真家なのですが、二人とも大都会NYの写真家です。

この投稿をInstagramで見る

日本でいえば森山大道さんも大都会東京のスナッパーですから、スナップ写真家というのは匿名性の土台に立った都会でしか通用しない職種かもしれません。

マイヤーやライターなどは自分が撮ったスナップ写真を世間に公表することはありませんでした。

上の写真なども象徴的だと思うのですが、緞帳(どんちょう)が下りたところから覗き見るような視点や構図になっています。

アメリカ文学の専門家で翻訳家の柴田元幸(もとゆき)さんがある対談で、ライターの写真にはこういう緞帳のような大胆なギミックが入っているんだけど不思議とギミックと感じさせないと話していましたが、一つはフィルム画像の豊かなグラデーションが影響しているのかなと思います。

もう一つはライターは基本的に自分の興味のために撮影していたもので、他人の目線を意識していなかったということもあるでしょう。

自己顕示欲のいやらしさがないため、ギミックの構築性が目立たないわけです。

マイヤーなどは偽名を使ってまで自分を隠していましたし、自分をスパイだとも自嘲気味に話していたそうですが半分は本心でしょう。

マイヤーの自画像をみてると無表情で、自分を客体視しようという意思を感じます。

自画像を撮る際にガラスやミラーに映った自分を撮影していますが、まんま今ではみんながスマホで自撮りする行為と一緒ですね。

その意味で地方都市在住のスナップ作家でもある下瀬さんは特別かもしれません。

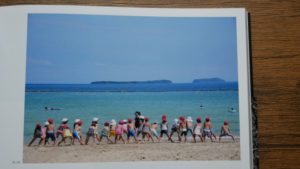

下瀬さんのスナップ写真は健康的で、都会の雑踏でのスナップを比べるととても明るい印象を受けます。

《下瀬信雄展 BOUNDARIES IN NATURE》NOBUO SHIMOSE p43より抜粋

おそらくこの写真を撮った時の下瀬さんは通りがかった匿名の存在ではなく、シモセスタジオのいつもカメラを持って歩いている下瀬さんという立場で、ニコニコしながら撮られたような気がします。

萩という土地柄と下瀬さんの人柄が垣間見れるスナップ写真です。

下瀬さんは、御年70を超えられた今でも現役の写真家です。

なによりすごいのはデジタル撮影にも果敢に挑まれていて、画像加工の分野にも積極的に取り組まれていることです。

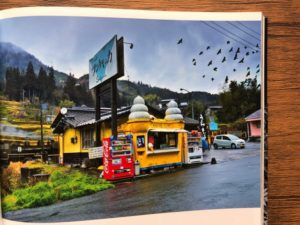

上の仙崎の写真もそうですが、下のうどん屋を撮った写真でも右上のカラスの群れは後から追加されたものです。

《下瀬信雄展 BOUNDARIES IN NATURE》NOBUO SHIMOSE p051 サンタモニカの風

うどん屋なんだけどソフトクリームも売っているというちょっとシュールな場面にカラスを追加することで、写真にさらなる異世界の趣を与えているのです。

スナップ写真の醍醐味の一つは、街や人を見て自分が感じた違和感を一瞬の写真で切り取るということがあります。

デジタルならではの加工を加えることで、スナップにさらなる違和を与えているのです。

美術館周辺のおすすめ喫茶

山口県立美術館内には軽食できるレストランやカフェはありません。

なので周辺の喫茶店で昼食をとることにしました。

美術館を出て交差点を渡ってすぐの軽食喫茶「スリムナート・ノーマ」に入りました。

こちらのお勧めは650円のオムライスですが、今回はそれにカツを追加した限定料理を注文しました。

オムライスのライスがチャーハンっぽくてとてもおいしかったです。

美術館近くの喫茶ということもあり、自分も大好きなギャラリーフェイクが全巻置かれていたのもgoodでした(笑)。

少し足を延ばして一の坂川沿いまで行けば、カフェがいくつかありますのでそちらもおすすめです。