目次

春というより初夏の陽射しの松陰神社で祈念祭

萩で”先生”というと吉田松陰を指します。

幕末の維新胎動の地となった萩で今も尊崇の対象であり続けているのが吉田松陰です。

その吉田松陰を祀った神社が松陰神社です。

松陰神社というと東京の世田谷区にもありますが、学問の神様として知られています。

今回は松陰神社で春季大祭と祈念祭があったので行ってきました。

この5月25日は安政6年に松陰が江戸から萩に護送されてきた日になります。

この時期まだ5月というのに気温は30度に届いてまるで夏、少なくとも初夏の装いです。

去年に維新150周年を迎えた維新胎動の地「萩」

萩は毛利藩ゆかりのお寺は多いのですが、神社は比較的小さく数も少ないです。

これは萩が毛利藩の城下町だったことが大きいのでしょう。

そのなかで松陰神社は存在感があります。

この日も週末ということもあり、とても多くの観光客の皆さんが神社を訪れていました。

吉田松陰を描いた作品は数多ありますが、個人的に印象深いのは漫画の「お~い竜馬」でしょうか。

後年神様になったとは思えないほどエネルギッシュな人物像で憎めなくて愛らしい松陰像を描いています。

松陰は座学のみならず行動力を重視した哲学を持っていました。

これは陽明学の「知行合一(ちこうごういつ)」の考え方に影響されているといわれています。

一般的には知ることと行動することは同じくらい重要だと解釈されています。

従来の主流の儒教である朱子学では「知先行後」で、まずは万物の理を究めてから実践に向かうとされ、行いよりも知ることの方が大事とされていました。

これに対し王陽明が始めた陽明学では、知ることと行うことは心の良知(人間に先天的に備わっている善悪是非の判断能力)から発する作用であり、分離不可能であるとします。

知っていても行動を伴わないなら、それは知らないことと同じであるという考えです。

このような考え方は革命につながる思想を宿しており、体制側からは警戒されていました。

実際に大塩平八郎の乱で有名な大塩は陽明学の儒学者でした。

また当時建国間もない開拓者精神あふれるアメリカ人で、はるばる太平洋を渡って日本に開国を迫ったペリーと相通じるところがありました。

松陰一度目の海外渡航を企てたときも、ペリーは幕府に寛大な処置を願っています。

そういうこともあり松陰は国禁破りという重罪にもかかわらず、国許蟄居(くにもとちっきょ)という軽い処罰で済んでいます。

出獄を許された後は実家の杉家に幽閉の身となります。

このとき叔父がしていた塾を受け継いで始めたのが松下村塾の始まりです。

ここで多くの弟子のちに維新の立役者となる多くの志士を育てます。

松陰の教育方針は座学のみならず実践を意識したものでした。

そのため先生が弟子たちに一方的に教えるというものではなく、お互いに議論して意見をたたかわせたり、登山や水練など身体を鍛えることも同じように重視していました。

文武両道であることが松下村塾の教えだったのです。

神社の境内には松陰の言葉が記された外灯がいくつも立っています。

これは松陰の言葉で「学は人たる所以(ゆえん)を学ぶなり」というものがあり、それが自立学習の考えを述べたものだとされていて、それを記念するためのものです。

言葉の意味するところは、学ぶのは知識を得るためでもなく、職を得るためでもなく、己を磨くためにあるというものです。

立身出世という功利主義的な考え方でもなく、世の中の為に己がすべきことを知るために学問はあるというのです。

個人的に好きな言葉があります。

総じて人々得手不得手あり

英雄の上にも無得手あり 愚者の中にも得手あり

その得手を知ること 人を試むるの要なり

松陰が弟子からあれだけ慕われた理由がわかる気がします。

花月楼でお茶会

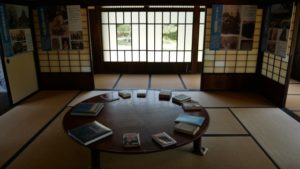

松陰神社の境内にある茶室が「花月楼」です。

花月楼は7代藩主毛利重就(しげたか)が安永(あんえい)五年(1776)に三田尻の別邸内に建築したものです。

明治21年に品川弥二郎がその建物を移築して松本川のたもとの自宅に保存していたものを昭和34年に神社の境内に再び移築しました。

江戸時代中期に考案された花月式の茶会を催すことができるように設計された茶室が花月楼です。

形式そのままの名前をつけたのですね。

同じ花月楼形式の茶室というと、萩城址内指月公園にある梨羽家茶室もそうです。

この茶室については萩大茶会の記事で少し紹介しています。

二つとも遊行のための茶室というよりはしっかりとした屋敷構えがされた武家の茶室といった風情です。

いわゆる利休好みの三畳一間のこじんまりとした茶室でにじり口からしゃがんではいるという形式ではありません。

器には松陰神社の印がしっかりとはいっていました。

最後に名物の松陰だんごを頂いて神社を後にしました。結構な大きさの団子なので腹持ちがよくなります。

伊藤博文の旧宅と別邸

松陰神社から5分程度坂を上ると、伊藤博文の旧宅と別邸が隣接してあります。

伊藤博文といえば日本の初代総理大臣として有名で、お札の肖像にもなりました。

松下村塾の塾生で、尊王攘夷の志士として活躍し、四か国艦隊と長州の講話締結に尽力しました。

明治維新後に兵庫県知事になっているのは、当時外国との出先港だった神戸を抱えて重要な拠点だったからでしょう。

旧宅は現在雨漏りがするために屋根にビニールがかけられています。

旧宅はかやぶき平屋建てで、元々は萩藩の武士の手伝い人である軽卒(けいそつ)であった水井武兵衛の居宅でしたが、博文の父が一家とともに移り住んだ場所です。

その隣に博文の晩年の別邸があります。

この別邸は明治40年に東京の大井村に建てたもので、車寄せがある玄関の奥には、右手に西洋館、左手に書院があり、さらにそのお国は座敷や台所、風呂や蔵を備えた広大なものでした。

博文はこの建物を建てた1年半後にハルビンで暗殺されますので、主を失った居宅は所有が何回か変わることになります。

カメラメーカーのニコンの前身である日本光学工業の社員寮になっていたこともあったようです。

道路拡張工事に伴い移転を余儀なくされ、当時の面影を残す玄関と大広間、そして離れ屋敷の3棟のみを当地に移築したものです。

この別邸を建てた記念に明治天皇からお祝いの石灯篭を贈られたのですが、その灯篭には皇室の象徴である菊と桐の紋が半分づつ彫られておりとても珍しいものです。

この屋敷は当時の宮大工伊藤満作の手によるもので、釘は一つも使わずに木材を組み合わせることで建てられています。

大広間廊下の鏡天井は杉の一枚板で、これほどの幅と長さの板はなかなか他では見られないものです。

また離れ屋敷の天井は今度は節天井になっており、二つの対比を見比べてみるのも見どころの一つです。

この場所からほど近いところに毛利家の菩提寺として有名な東光寺があります。

東光寺は3代藩主毛利吉就が創建した全国屈指の黄檗宗(おうばくしゅう)の寺院です。

毛利家の菩提寺にはもう一つ大照院がありますが、そちらが偶数代の藩主の墓があるのに対して、東光寺は奇数代の藩主の墓があります。

墓前には藩士が寄進した500余基の石灯篭は壮観な眺めで、10月には夜に灯篭に火がともされてとてもきれいですので足を延ばしてほしいと思います。

吉田松陰誕生の地

伊藤博文の別宅を覗いた後は、さらに奥に進むと東光寺、そこから山手に上がっていくと松陰誕生の地で、松陰を含め吉田家の墓があります。

そこに吉田松陰の銅像が弟子の金子重之助とともに立っています。

松陰が生まれたこの地は昔は「団子岩」と呼ばれていました。松陰は幼少期をこの場所で過ごします。

以前明木地区について書いたときにも言及しましたが、この像は松陰が下田沖に停泊しているペリーの艦隊を眺めている姿を描いた銅像です。

小高い山の山頂近にありますから、そこから離島である大島を含めた萩市街が一望できてとても眺望が良いところです。

さらに山頂までいけば一番眺望の良い場所に行くことができますが、車でないとなかなか大変です。

松陰の墓には「松陰二十一回猛子」と刻まれています。

これは松陰の遺言により書かれたもので、松陰のペンネームのようなものです。

松陰は獄中で就寝中にある夢を見ます。

夢に出てきた神さんにお札を渡されるのですが、そこに「二十一回猛士」と書かれていたのです。

松陰はその意味を考えたところ、二十一とは松陰の旧姓である「杉」の字を意味していると考えます。

杉の字を分解すると十、八、三になります。これらを足し合わせると二十一になるのです。

猛氏の猛は猛々しいと読みますので、これは松陰の通称である寅次郎の寅=虎を意味していると考えるのです。

つまりは二十一回猛士は自分のことであり、生涯で21回の猛きことをなさしめよという例示だと考えたのです。

松陰以外には高杉晋作や久坂玄瑞の墓もあります。

高杉晋作の墓は吉田松陰の斜め後ろにありました。

松陰神社の周りはこのほかにも見どころのある歴史的名所があり、散策にはもってこいのコースになっています。

松陰神社にお立ち寄りの際は、ほかの場所もご検討ください。