目次

益田氏と周布氏の朝鮮貿易

浜田藩の密貿易について話をする前に、ここで簡単に浜田藩以前の中世の時代に石見西部を治めた益田氏と周布氏の歴史を振り返ってみます。

平安後期11世紀頃に藤原国兼が石見国司として浜田の御神本(みかもと)に赴任したことに始まり、最初は御神本氏を自称していました。

四代兼高の代で拠点を益田に移し(建久9年、1192年)、以後益田氏を名乗ります。

益田氏は大内氏の傘下で勢力を伸ばし、大内氏滅亡後も陶晴賢の傘下になりますが、陶晴賢が毛利元就に討たれると、所領を吉川元春に攻め込まれ、以後毛利氏の傘下に入ることになります。

毛利が関ヶ原の戦いで敗戦し防長二カ国に減封されると、家康から所領を安堵し大名にするので徳川家に仕えないかといわれますが、二十代元祥(もとよし)はこれを断り一緒に毛利について石見益田から長門須佐に移ります。

以後益田家は長州藩の永代家老として幕末まで命脈を保ち続けることになります。

このため、元祥以後のお墓は益田の方角を望み、須佐港を見下ろす小高い丘にあります。

元祥のこの判断はかなりの葛藤があったように思えます。

なによりも益田氏はこの地を四百年にわたって治め続けてきており単なる地方の名氏という分際を超えていましたし、歴代の当主の菩提寺はすべて益田の地にあり、所領の石高は十二万石もありました。

それが毛利家家臣として須佐に移ると、石高は一万二千石へと十分の一に減ってしまうのです。

ただし毛利氏からするとこれは痛しかゆしだったかもしれません。

毛利氏は所領を二百万石から三十六万石に減らされたため、既存の家臣団が多すぎて賄いきれなかったのです。

しかし毛利輝元は元祥のこの判断を恩に感じたのでしょう、萩の東隣という重要な場所に所領を与え(ただし阿武町周辺を徳山支藩にしてワンクッションおいている)、石高も一門八家の中でも上位にしました。

益田氏の家紋は「のぼり藤に久」ですが、なぜ”久”が入っているのかというと、兼恒(かねつね)が益田に移ってきたのが建久3年だからです。

素性が藤原氏なのでのぼり藤ですが、藤の花言葉は「決して離れない」です。

益田氏は中世四百年にわたって益田の地を開発してきましたが、須佐に移ってしまったために、益田は中世の街並みがそのまま残ったといわれています。

石見の西半分に勢力を築いた益田氏からは分家の三隅氏や周布(すふ)氏・末元氏・丸茂氏・多根氏の庶流が生まれました。

なかでも周布氏は中世において現在の浜田付近を支配した領主であり、朝鮮との交易の拠点となった長浜浦を抱えていました。

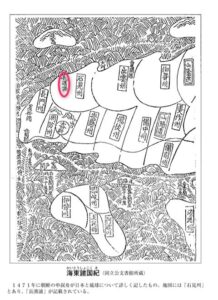

李氏朝鮮の宰相が編纂した「海東諸国紀」。「長濱浦」の文字が見える。

応永三十二年(1425)、朝鮮王朝の船が嵐で難破し、長浜に流れ着きました。

これを救助したことで周布氏は朝鮮王朝との交易を公式に始めることになったのです。

交易は文亀二年(1502)までの78年間に49回も行われています。

ただし後半期は周布氏が認めた対馬の船が代わりに交易を代理したようです。

主な輸入品は紬・綿布などの繊維製品で、輸出品は刀剣・朱椀・漉漆・蝋燭など長浜の周辺地域で生産されたものだったようです。

周布氏の起こりは益田惣領家の六代兼時の弟である兼定で、周布郷に地頭として赴任して周布氏を名乗りました。

周布氏は大内氏の傘下にあり、その関係を通じて日本海側では大内氏以外では周布氏のみが朝鮮との長期の交易関係を持ちました。

周布氏は益田氏と同じく毛利家家臣として存続し、幕末には分家から村田清風の後を継いで藩政改革を推進した周布政之助を輩出しています。

このように江戸時代に入り浜田藩が成立する前からこの地域は半島との交易関係がありました。

浜田藩の御用商人、今津屋八右衛門の抜荷

今津屋八右衛門について語りますが、参考にしたのは「森須和男 天保竹嶋一件ー今津屋八右衛門について」「囲碁史研究 島根県と囲碁」、「嶋丈太郎 海流の涯」、浜田市教育委員会発行の「八右衛門とその時代」です。

今津屋八右衛門(いまづやはちえもん)は浜田藩の御用商人で、藩御用船「神福丸」の船頭であり廻船問屋でした。

八右衛門の父は今津屋清助(せいすけ)で、世に「阿呆丸(安房丸)」と呼ばれた二千四百石を超える巨船をしたてて大坂との航路を往来していました。

しかし文政二年(1819)に暴風雨に巻き込まれて和歌山沖で遭難したところ、運よくオランダ船に救助され、東南アジア各地を寄港しながら三年後に帰国します。

父清助は八右衛門に自分の漂流譚を語って聞かせ、八右衛門は子供心に将来は海外に雄飛したいという夢を持ったようです。

やがて八右衛門は父と同じ藩お抱えの廻船問屋になりますが、蝦夷の松前への航路を往来しているときに度々李氏朝鮮の鬱陵島(うつりょうとう)の側を通る時があり、人が住んでいない空島であることを確認していました。

この鬱陵島ですが、江戸時代は日本では「竹嶋」「磯竹嶋」と呼ばれ、現在韓国が占領中の日本領「竹島」とは違うことに注意してください。

ここではわかりやすく区別するために、鬱陵島を「竹嶋」で表記します。

領土問題となっている現在の竹島は昔は「松嶋」と呼ばれていました。

当時の浜田藩は他の藩と同じく財政問題に苦しんでいました。

そこで八右衛門は浜田藩に抜荷(ぬけに・密貿易)を持ち掛けたのです。

浜田藩は在国家老の岡田頼母(おかだたのも)と年寄の松井図書の二人がこの件に関与し、藩主で現役の幕府老中でしかも首座だった松平康任(やすとう)も黙認を与えていたとされます。

八右衛門はまず浜田を出航して島根半島に行き、そこから隠岐の福浦に入って竹嶋を目指しました。

帰りは山陰沿岸のどこかに着くので簡単だったようですが、行きは潮の関係と島を正確に捉えないといけないので難しかったようです。

八右衛門はそこの竹木・けやき・桑・松・桜や朝鮮人参のような草、アワビなどの海産物などを持ち帰ったとされていますが、それだけではなく日本の刀剣などを持ち込んで中国人や朝鮮人商人との出会い貿易も行っていたようです。

持ち帰った物資を松原浦からより奥にある外ノ浦(とのうら)で積み下ろします。

浜田城から望む松原浦

松原浦から望む外ノ浦

その利益は莫大で、数年で浜田藩の財政問題を解決するほどのものでした。

このことから八右衛門は竹嶋どころではなく、遠く南洋まで交易に出かけて行ったのではないかと推測されています。

八右衛門の抜荷の舞台となった外ノ浦ですが、ここには金毘羅神社があります。

金毘羅神社は金毘羅神(クンビーラ)を祭ってあるのですが、この神は航海の安全を司り、信仰を集めたのです。

この神はインドではワニ、中国では龍神を意味するため、この神社でも向拝に龍神の木像が飾られています。

この龍と狛犬の木像は、明治三十八年ごろの失火により焼失した拝殿を再建する中で、波子の宮大工藤川長吉が彫ったものです。

いずれも傑作で、外ノ浦に寄られた際はこの金毘羅神社にもよってほしいと思います。

公儀の隠密、間宮林蔵

間宮林蔵というと間宮海峡を発見した探検家として有名ですが、同時に幕府の隠密(スパイ)としても優秀な人物でした。

樺太探訪後の林蔵の主要任務は各藩の抜荷の探索にあったと思われます。

浜田藩を後にした間宮は長州藩を通過して目的地の薩摩へと向かっています。

薩摩藩は密貿易のメッカ、大藩でした。

林蔵は浜田城の東に数里の下府(しもこう)付近で宿をとります。

その宿で林蔵は日本では見慣れない珍しい材木を目にします。どうやらこの材木は支那と印度との間で採れるもののようでした。

宿の主人と話をすると、どうも廻船問屋が運んできたとの情報が得られたので、林蔵は物乞いに変装して地元の廻船問屋に接触します。

そこで浜田藩が抜荷に関与しているとの情報を得て、薩摩からの帰路、大坂町奉行矢部定謙(やべさだのり)にそのことを伝えました。

定謙は浜田に隠密を放ち、一年後の天保七年(1836)六月、百名からなる捕縛組が浜田に向かい、藩勘定方の橋本三兵衛とともに八右衛門は捕縛され籠で大坂に連行されます。

岡田頼母は事前に把握していたのでしょうか、五月に剃髪隠居していましたが、幕府からの急飛脚が六月二十一日に浜田に到着し、江戸上向の命令がでると、六月二十八日に自害、続く二十九日に松井図書も自害しました。

八右衛門たちは大坂で吟味された後、江戸に送られます。

このときすでに死を覚悟していた八右衛門は嫁と離縁し、息子の竹次郎を大坂に養子に出していました。

八右衛門と橋本三兵衛は死罪となり、同年十二月二十三日に斬首となりました。

八右衛門の享年は三十九歳でした。

八右衛門は江戸時代が終わるまでは国禁を破った悪徳商人という評価もなされましたが、明治になり鎖国政策が解かれると、藩財政の危機を救おうとした偉人という評価に変わります。

松原湾には八右衛門を顕彰した記念碑が建てられています。

浜田藩主康任は、前年の天保六年(1835)に仙石事件に連座し老中職を辞任、隠退蟄居の身となり、康爵が浜田藩主に就任しますが、浜田藩は陸奥棚倉への懲罰転封となります。

その後、竹嶋事件の責任を取らされ康任は永蟄居の処分を受け、転封の六年後に棚倉の地で死去します。

伊勢国と縁があった浜田藩

浜田藩は山陰石見の藩ですが、伊勢国、特に松坂とは何かと縁がありました。

そもそも浜田藩の初代藩主は伊勢松坂藩から来た古田重治で、五万四千石を与えられて浜田に入封し立藩したのです。

ここからは松阪市観光協会が発行している「松阪物語」を一部参考にしています。

浜田と松阪の間を取り持った藩家老の岡田頼母について少し触れたいと思います。

頼母は二十一才のとき、伊勢の本居宣長(もとおりのりなが)の門人となり、岡田頼母は後妻と一緒に「玉春」を著しています。

宣長は国学(こくがく)の名高い研究者で、古事記の注釈書である「古事記伝」を著し、それまで日本書紀の注釈書に過ぎないと思われていた古事記を、一冊の独立した価値を持つ史書と評価しました。

頼母が門人となったのは、康任の父で十二代藩主松平康定(やすさだ)が好学の士で国学に傾倒していたため、寛政七年(1795)に参勤交代の途上、松坂の宣長を訪ねて源氏物語の講釈を受けており、その縁からだと思われます。

康定は鈴が好きだった宣長に隠岐由来の駅鈴(えきれい)に模した鈴を贈っています。

駅鈴とは、律令時代に官吏の公務出張の際に朝廷から支給された鈴のことです。

御便殿側にある駅鈴。浜田市と松阪市の友好モニュメント。石州瓦で造られている。

また頼母は囲碁の名人で、江戸時代、本因坊家・井上家・林家と並ぶ囲碁の家元四家の一つである安井家の門人で、五段の免状をもらっています。

藩主松平康任は寺社奉行、大坂城代、京都所司代を経て老中に昇進していますが、寺社奉行は宗教関係を取り扱う行政職であるとともに、楽人(雅楽演奏者)・陰陽師・囲碁将棋師に関する事項をも扱っており、その関係から頼母も囲碁に嗜んだと思われます。

この頼母と藩主康任が後に「松平家の碁会」と呼ばれる歴史に残る囲碁大会を主催します。

碁会は八右衛門が処断される前年の天保六年の七月の19、21、24、27日の日程で行われ、江戸の浜田藩の上屋敷、中屋敷、下屋敷に分かれて当時囲碁界の家元、跡目がほぼ全員参加するという囲碁界屈指の大会となったのです。

実際に取り仕切ったのが国家老の岡田頼母でした。

時期的に見て、藩主康任はこの大会を口実にして頼母を上向させ、抜荷案件についての対応を話し合ったのではないかといわれています。

しかしこの大会のわずか二か月後、康任はノーマークだった仙石騒動の責任を取らされて老中職を解任され失脚します。

江戸時代の商人というと近江商人が有名ですが、伊勢商人も大坂商人と並んで日本三大商人の一つに数えられます。

伊勢商人はもともとは戦国時代から全国を巡って中国や朝鮮から流入した木綿を売り歩いていた商人でした。

伊勢商人が力をつけた理由の一つは、江戸時代にお蔭参り(伊勢参りのこと)が流行り、伊勢近辺の松阪などの宿場町では多くの人が経由していくため、全国の情報が集まったからといわれています。

本居宣長の実家である小津家もそのような木綿問屋のひとつでした。

木綿は高級だったので利益率も高く、木綿問屋からは豪商も生まれました。

伊勢商人の代表格といえば現在の三井財閥にもつながる三井呉服店の三井高利ですが、伊勢の呉服店は江戸の伝馬町(てんまちょう)界隈(今の日本橋)に出店することが多く、「江戸名物は伊勢屋、稲荷に犬の糞」と呼ばれていました。

伝馬町とは江戸時代は領主の通信・交通・輸送のために人、馬、車が用意された拠点のことで、本拠である城下町はその重要拠点となり、江戸の場合は大手門の側にありました。

江戸の伝馬町は五街道が一か所に合流する交通の要所であり、交通や情報の集積する場所でした。

このため今でも日本橋は三井不動産の開発の拠点になっているのです。

三井呉服店はこのような人や情報が集まる拠点に店を出していたのですが、このような商法はその後の時代にも引き継がれ、例えば阪急電鉄創業者の小林一三(いちぞう)は大卒後に三井銀行に勤めましたが、鉄道のターミナル駅に百貨店を置くという発想は三井伝統のものです。

本居宣長は延享二年(1745)、商売見習いのために十六歳で江戸大伝馬町にある叔父の店に寄宿し、翌年郷里に帰っています。

しかし宣長は生来から研究者肌で商売に向いていないということで、商家を継ぐことはありませんでした。

本居宣長と浜田藩松平家を結びつけたのはおそらく学問だけではなかったと思われます。

木綿は最初は海外からの輸入に頼っていましたが、戦国時代から綿花の栽培が始まり、特に三河地方で栽培が盛んになりました。

江戸時代に入ると国産化されて、全国各地で綿花の栽培が始まり、特に大坂近郊での栽培が盛んになりました。

綿花の栽培には大量の肥料が必要で、江戸時代は干鰯(ほしか)がその肥料となりましたが、浜田藩はこの干鰯が特産品でした。

松阪は綿花の栽培拠点である大坂と三河の中間地にあり、木綿問屋が集積していることもあり、干鰯も取り扱ったと思われます。

また宣長の実家は小津家でしたが、松阪には小津清左衛門家、小津与右衛門家、小津茂右衛門家のように、小津五十党と称されるほどの小津姓を名乗る商人が多くいました。

小津清左衛門長弘は、寛永二十年(1643)に大伝馬町草分けの「佐久間善八紙店」に奉公したのち、承応二年(1653)に同郷の木綿商小津三郎右衛門道休(宣長の曽祖父)の資金援助と小津屋を名乗ることを許されて紙問屋を開業しました。

紙の時代といわれた元禄文化の波に乗った清左衛門は傍系であるにもかかわらず、その人物の実力を認められて小津党の長老となり、紙問屋四十余店を束ねるほか、木綿問屋の経営にも乗り出しています。

一方で浜田は石州半紙で有名な和紙の生産地でした。

和紙の原料は楮(こうぞ)、ミツマタ、雁(がんび)ですが、これはミツマタ。枝が必ず三又になっていることから名前が付いた。

江戸時代になると、浜田藩と津和野藩は徹底的な紙の専売制をしき、和紙の中でも半紙がとくに有名になり、北前船で大坂に運ばれて人気を博しました。

この干鰯と半紙という浜田の特産品が松阪と浜田を結びつけたのでしょう。

宣長の門下生は六百人近く、一種の文化サロンを形成していたため、頼母もそこに参加することで多くの人脈と情報を得たと思われます。

このような交易の歴史を持つ伊勢の国は、北前船の北周り航路を開拓した政商河村瑞賢(かわむらずいけん)や、ロシアのエカテリーナ二世と謁見した大黒屋光太夫(だいこくやこうだゆう)、ベトナムで日本人町を開いた角屋七郎兵衛(かどやしちろうべえ)栄吉など、海上交易に関係する人物を輩出しています。

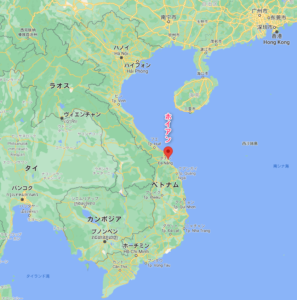

この角屋七郎兵衛栄吉(1610-1672)は、当時安南(あんなん)と呼ばれていたベトナムやインドネシアとの朱印船貿易に従事していた商人で、三代目七郎兵衛忠祐の弟でした。

祖父で初代角屋七郎兵衛秀持は徳川家康の伊賀越えの際、伊勢国長太(なご、三重県鈴鹿市)から伊勢湾を横断して三河国大浜へまで舟を出して助けた人物でした。

このため、家康は「汝の持ち船は子々孫々に至るまで日本国中、いずれの浦々へ出入りするもすべて諸役免許たるべし」と喜び、角屋は代々廻船自由の特権を与えられた特別な商人でした。

寛永十二年(1635)の幕府が発令した第三次鎖国令によって、中国・オランダなど外国船の入港を長崎のみに限定し、東南アジア方面への日本人の渡航及び日本人の帰国が禁じられます。

このため七郎兵衛は帰国することができなくなり、安南の中部の都市会安(ホイアン)の地に永住することになります。

当時ホイアンは広南国阮氏(カンナン・グエン)というベトナム王朝が支配していましたが、七郎兵衛はその一族の娘と結婚し、順官という子供をもうけています。

同様の環境にあったのは肥後藩の荒木宗太郎ですが、広南国君主阮福源の養女であったアニオー(王加久戸売)と結婚しましたが、鎖国令を受けて一家で日本に帰国しています。

千人以上の日本人が現地に居住していたといわれており、鎖国令を受けて残ったのは二百人程度といわれています。

現地には来遠橋(日本橋)と呼ばれる日本人が建てたとされる橋や日本の商人たちのお墓が今でも残っています。

七郎兵衛は鎖国下にあっても堺や長崎、松阪の親類に手紙で連絡を取っており、今でもその資料が残っています。

七郎兵衛は親族に近況を知らせたり、生活必需品を送らせたり、また伊勢神宮をはじめとした神社仏閣に応分の奉納などもしています。

ホイアンにはカオラウという米粉を原料とする太麺の料理があり、これは七郎兵衛が持ち込んだ伊勢うどんを起源とする説があります。

岡田頼母もこのような伊勢の交易の歴史を側聞していたのに違いありません。

岡田頼母の墓には「大量院殿秀誉栄山長郷居士」とありますが、秀の字の「ノ」が欠損しています。

理由はわかりませんが、自刃した頼母に刀を連想させたくなかったからではないかと思います。

宣長は紀州藩徳川家に送った「玉くしげ別本」において、

定りは宜しくても、其法を守るとして、却て軽々しく人をころす事あり、よくよく慎むべし。

たとひ少々法にはづるる事ありとも、ともかく情実をよく勘へて軽むる方は難なかるべし

と記してあり、法を守ることは大切であるが、破ったからといってむやみやたらと死罪を適用すべきではないと為政者を誡めています。

宣長門人において、頼母は唯一の切腹者でした。

さて、ここまでが竹嶋事件に関する浜田市関連のお話でした。

浜田の歴史を一覧できるのが浜田城跡側にある浜田城資料館です。

赤瓦で覆われたこの大型の和風建築は、もともとは明治四十年(1907)に建てられた、東宮殿下(大正天皇)をお迎えするための宿泊施設「御便殿(ごべんでん)」でした。

今でも玉座があり、資料だけでなく建物自体も観覧する価値があります。