目次

宇部美祢山陽小野田の産業観光バスツアーに参加

前回、前々回に引き続いて山口県内の産業観光に関してお話します。

今回は企業城下町宇部と美祢をバスと船で回るという、産業観光推進協議会が主催する数あるツアーのなかでも特に人気のある産業観光バスツアーです。

7月17日の平日のツアーであいにくの土砂降りでしたが、なんとか全て予定通りに回ることができました。

この協議会では「大人の社会見学」と称して主に宇部地域の産業の歴史と未来を見つめる23コースの旅を用意しています。

宇部や山陽小野田そして美祢はいわゆる産業都市で、一般的な観光地とは趣を異にします。

しかし今では例えば工場夜景などが写真家の主要なターゲットになるように、工業も新たな観光資源として注目されるようになってきました。

そういうわけで全国区的に産業観光のツアーは盛り上がっていますが、中でもこの宇部美祢はかなりの熱量で観光化をはかっています。

実際人気のあるツアーは結構すぐに定員に達することもあるそうなので、希望の方は早めに申し込みすることをお勧めします。

さて自分はまず美祢市役所からバスに乗車して宇部方面に向かいます。

厚狭駅や山口宇部空港などで追加の参加者さんたちを乗せるとバスはいっぱいになり、宇部興産の工場群を船から見学するため宇部港に向かいます。

宇部港の宇部興産工場群を海から見学

この日はあいにくの土砂降りの雨模様で船が出るかさえ危ぶまれましたが、なんとかおさまってくれて出航できました。

それではまずは宇部港の成り立ちについて簡単に紹介したいと思います。

今でこそ工場群が立ち並ぶ一大産業港の宇部港ですが、江戸時代を通じ明治の初頭までは細々と農業を営む家がある程度の寒村でした。

しかし17世紀にこの地域で石炭が発見され、瀬戸内海沿岸での製塩業の燃料として石炭が活用されるようになると徐々に工業地帯へと変貌を遂げていきます。

特に日清戦争を契機に石炭需要は激増し、宇部港でも海底炭田が切り開かれました。

また背後地の美祢では石灰石が産出され、セメント産業が勃興します。

また朝鮮戦争でも石炭への需要は激増し、宇部の経済発展に寄与します。

しかし戦争終結とともに石炭産業にも陰りが見え始め、世界のエネルギー事情も石炭から石油へと転換しはじめると宇部市の産業基盤は崩れだします。

それでも宇部は工業都市として変化し続けていく努力を怠りませんでした。

化学工業を中心とする企業誘致が進んで、今では化学、鉄鋼、機械の分野での主要なプレイヤーとなっています。

ところで江戸時代、宇部は毛利家家臣の福原(ふくばら)氏が治めていました。

福原氏は須佐の益田氏と並んで、毛利家の筆頭家老を務めた家柄でした。

関ヶ原の戦いでは福原元俊が吉川広家とともに家康に逆らい西軍に味方した輝元を誡めています。

福原氏といえば幕末禁門の変において責任を取らされ切腹した福原越後(えちご)が思い浮かびます。

越後は徳山藩主毛利広鎮(ひろしげ)の六男として生まれました。

宇部興産OBの方によるガイダンス

越後は六男のために家督を継ぐことはできませんでしたが、色々あって佐世氏の養子となり長州藩の家老となります。

その後福原氏を継ぎ、福原越後となります。

長州藩はご存じ幕末では尊王攘夷派筆頭でしたから、京都の朝廷において薩摩会津とつばぜり合いを演じていました。

池田屋で新選組による長州藩士が殺害される事件を契機に、長州藩は京都での主導権を握ろうと兵隊を派遣します。

激戦となった蛤御門(はまぐりごもん)の変で、長州藩の放った銃弾が御所に命中すると孝明天皇は激怒し、尊王派であるはずの長州藩を成敗するよう幕府に勅令を発布します。

この第一次長州征伐で幕府は広島に15万の兵を集め長州を圧迫します。

長州では幕府への恭順をはかる保守派が主導権を握り、家老三人の首を差し出すことを条件に幕府との和睦を図ろうとします。

その三人が越後のほか益田右衛門介兼施(うえもんのすけかねのぶ)と国司親相(くにしちかすけ)です。

享年50歳、越後らの首によって長州はかろうじて幕府の攻撃を回避し藩の存続が許されたのです。

しかしこの1か月後、高杉晋作が長州藩の保守派を一掃させるクーデター(功山寺挙兵)を起こすのです。

ここら辺の出来事についてはこちらの記事も参考にしてください。

福原氏が宇部で行った革新的な貢献は、耕地の拡大をはかって宇部を流れる暴れ川の真締川を付け替えて新川にする干拓事業を行ったことです。

これが新川疎水(しんかわそすい)です。

この干拓事業によって湿地帯は美田となり、河口は港となったことで人口も大きく増加して宇部発展の礎となるのです。

製塩業を営む近隣村から石炭需要が旺盛になると、新川河口は舟入場ができて石炭船が停泊するようになります。

明治30年ごろには波止場ができて石炭船が集まり船宿もできます。

ここで後に今の宇部興産となる会社「沖ノ山炭鉱」を紹介しましょう。

沖ノ山炭鉱は宇部港に沈む海底炭田です。この炭鉱は宇部の人たちの出資によって創業されました。

創業は明治30年、資本金45,000円、株主は462人、採掘量は創業からの50年で5811万トンに上りました。

沖ノ山炭鉱は河口両岸の埋め立てや大規模な埋め立てを積極的にすすめ、近代化した新川港は大阪以西にその名が知られるようになっていきました。

地元の人が株主となった炭鉱の利益は学校、道路、水道、電気など、町のインフラに還元されて再投資されて街づくりに大きく貢献しました。

その一つが宇部港の整備です。

海上保安庁職員によるガイド

港を産業基盤の重要な柱と見据えて、炭鉱経営者7社が防波堤・波止場等の整備に多大な支出をしました。

この沖ノ山炭鉱が後の宇部興産の起源となります。

UBEグループを知ることができる「UBE-i-Plaza」

UBE i-Plazaは宇部興産の工場内にある宇部興産(UBEグループ)のショールームです。

UBEグループの歴史や製品、技術などを紹介しています。

宇部興産は先ほど述べたように沖ノ山炭鉱の創業が起源です。

大正3年に宇部鉄工所が、12年に宇部セメント、昭和9年に宇部窒素が創設されます。

そして昭和17年(1942)に戦争の影響もあり、これら4事業が宇部興産として統合され改称されるのです。

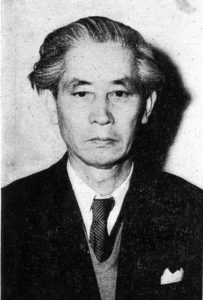

宇部興産を考えるとき、その創業者である渡辺祐策(すけさく)を紹介しなければなりません。

前回紹介した久原房之助と並んで、現在まで続く中国地方の瀬戸内海沿岸の工業地帯を作り上げた人物です。

渡辺は国吉恭輔(その後、福原氏家臣の渡辺家を継いだため、渡辺姓となる)の次男として宇部に生まれます。

渡辺の今に続く有名な理念は次のようなものです。

いずれは掘りつくす有限の石炭を、工業の無限の価値に展開し、地域に永く繁栄をもたらそう

そのため渡辺は鉱山であげた利益によって、鉄工所、紡績(宇部紡績)、セメント、窒素などの新規事業に乗り出していくのです。

このように渡辺は現在の宇部と宇部興産の発展の礎を築いた人物です。

すぐ後で述べますが、渡辺翁記念館など渡辺を顕彰する施設が市内にはあります。

ANAクラウンプラザホテル宇部で昼食

さて宇部港からシティプラザを見学した後は昼食タイムになります。

宇部市内中央にはANA宇部クラウンプラザホテルがあり、今回はここのビュッフェバイキングです。

このホテルは少し特殊な運営形態になっています。

建物は宇部興産ビルで宇部興産が所有しており、そこに運営会社としてクラウンプラザが入っているという形態です。

この建物は村野藤吾によるものですが、宇部市内には村野による建築物がほかにもいくつかあります。

渡辺翁記念館は村野の出世作となった作品で、今では音楽ホールとして使用されることが多く、その音響の良さは音楽家には知れ渡っているほどです。

宇部銀行本店は一時山口銀行宇部支店として活用されていましたが、現在は市の保存建築となっています。

この二つの建物についてはまたいずれ紹介したいと思います。

ホテルの玄関にある駐車場は特徴的な仕上がりで、村野らしさを感じさせます。

村野は北九州生まれ、早稲田の電気工学科にまず入学しますが建築学科に転学します。

村野の建築事務所は大阪にあったため、東の丹下健三、西の村野藤吾と並び称されました。

村野の作風はアコヤガイを使った内部空間を持つ日生劇場の建築をみてもわかるように懐古的で装飾的でもあります。

個人的に行ったことのある建物は、そごう大阪店、橿原神宮駅、新宿のビックカメラが入っている読売会館、新歌舞伎座、日生劇場、ウェスティン都ホテル・・・。

その建物が村野作ということは知らないで行ってることが結構あるぐらい、村野の建物は多くそして残っています。

村野自身は93歳の長寿で死の前日まで働いていたワーカホリックでした。

このため作品は多産でかつ藤吾作品はこれまた長寿のものが多いために、町に結構残っているのです。

クラッシュアンドビルトが当たり前の日本では珍しい建築家です。

それだけ普遍性を持ったデザインなのでしょう。

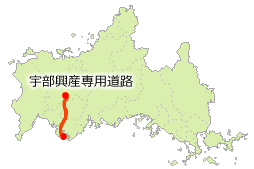

日本一長い「私道」、「宇部興産専用道路」走行体験

宇部興産は宇部工場群から美祢の伊佐セメント工場にかけての30キロにわたる宇部興産専用道路という特殊な道路を持っています。

その名の通り宇部興産所有の専用車両でなければ通れない事実上日本一長い4車線の「私道」です。

ツアーではこの私道を実際に走行して美祢の鉱山に向かいます。

いわば工場外につくった生産ラインともいえる道路ですが、専用道路を持つ意味は、安定輸送体制の構築、高騰化する鉄道運賃、多目的輸送の取り組み、美祢地区の活性化、百年先を見通した長期投資というところにあります。

通行量は年間のべ55万台に達し、年間の道路維持管理費は1.5億円以上になります。

朝6時半から夜9時まで、365日年中無休、数分おきに巨大なトレーラーが行きかう専用道路です。

この道路を走るには専用のライセンスが必要で、制限速度は70キロ、常時パトロール監視が行われています。

なので一般車両は特別な許可がない限り走ることはできません。

このような道路が1972年に作られる前は、美祢線や宇部・小野田線を走る貨物列車が石灰石やセメントの原料となるクリンカーなどを輸送していました。

しかしセメント需要の急増などもあり、汎用性が高く、コストも安い専用道路のほうが鉄道貨物よりも効率的とみなされ建設が始まったのです。

この道路にはクリンカーを運ぶ専用のトレーラーが走っています。

1編成で80tを積み込める2両編成の大型トレーラーで全長30m超の「ダブルストレーラー」です。

海外では「ロードトレイン」と呼ばれるこの車両は急停止ができないために、専用道路では一番優先的に走行することになっています。

このツアーではこのダブルストレーラーが整備場で見学できました。

いすゞや三菱トラックなど国産2社、海外からはアメリカ・オーストラリア製のボンネットトラック1社、北欧スカニアから1社の計4メーカーで運用されています。

実際に整備場ではトレーラーの運転台に座る体験ができます。

専用道路の途中、興産大橋というこれまたUBEグループが自社で設計・試行・建設された宇部港内を跨ぐ1982年(昭和57年)3月に開通した橋があります。

外観もなかなか優美で、わずか2年弱で完工したところもUBEグループの総合力を感じさせます。

最大斜度6度を持つこの興産大橋の登り坂からゼロ発進させるパワーが特大車のトラクターには必要とされます。

このため常に車両の性能を最大限に発揮させる整備能力が必要とされるのです。

さすがにこれだけ広大な土地を私企業が買収するのは大変だったようです。

地域住民からは企業が道路をつくるというということに懐疑的でしたが、美祢地域の発展に寄与するという意義を根気よく説いて土地収用に結び付けていったそうです。

一私企業がここまで地域にコミットする例は他ではあまり多くはないでしょう。

宇部が興産の企業城下町といわれるゆえんがここにあります。

美祢の重安鉱山見学

専用道路を走り終わると最後に伊佐鉱山に隣接する太平洋セメントグループの龍陽興産の重安(しげやす)鉱山に到着しました。

2015年に開山100周年を迎えた重安鉱山ですが、埋蔵量を考えると後100年は大丈夫だそうです。

まるで段々畑のような掘削地帯ですが、本当は巨大なはずのトラックが本当に小さくトイカーのように見えるぐらいの広大さに圧倒されます。

山口県のセメント生産量(クリンカ)は北九州と並んで全国屈指で約2割(18%)を生産しています。

さて、大人の社会見学と称して宇部美祢にわたる産業観光ツアーの一つを紹介しましたがいかがでしょうか。

ツアーはこのほかにも全部で23コースあり、例えば宇部のかまたま工場見学や地元美食ワインなど食産業の見学ツアーなどもあります。

こちらのサイト(大人の社会見学)なので関心を持たれた方は訪れてください。

全コース食事つきで、基本は大人のみですがお子さんも参加できますので、ぜひご家族でも参加を検討してほしいと思います。

通常の観光コースに飽きてしまった人に特におすすめします。